Региональная общественная организация “Федерация Рэйдо”

- Основание Дзюдо

- Теория

- Ключ к постижению сути Дзюдо

- Теоретические основы дзюдзюцу рэйдо

- Галерея

Основание Дзюдо

В 1558 году. Китайский мастер Чэнь Юань-бин обучал приемам цюань-шу (кулачного боя) монахов монастыря Секоку-дзи, а также нескольких мирян (самураев). Его лучший ученик Фукуно Масакацу, синтезировав приемы цюань-шу и дзю-дзюцу, создал школу Синто-рю ва-дзюцу.

В свою очередь, ученик Фукуно, Ибараги Матаэмон, основал школу Кито-рю. Основным направлением школы стали броски, а методом тренировки — формальные упражнения (ката), выполняемые как в паре, так и поодиночке. Философия Кито-рю зиждется на двух секретных трактатах дзэнского патриарха Такуана, переданных Фукуно Масакацу. Из известных мастеров Кито-рю можно выделить

В 17 лет Кано Дзигоро решил заняться искусством единоборства и поступил в школу наставника Ягэ Тайноскэ. Не особенно сильный физически, Кано сумел все же в короткий срок достичь хороших результатов и был рекомендован в главную школу Тэнсин Синъе-рю, где обучался у известнейшего мастера Факуда Хатиноскэ, ученика Матаэмона Исо. После смерти Хатиноскэ, Кано продолжил обучение под руководством его преемника Исо Масатомо. Но и тот вскоре умер, и Кано перешел в школу совершенно иного направления Кито-рю (школа Подъема и Ниспровержения). Там он занимался у учителя Цунэтоси Икубо. Менее чем через два года Кано стал лучшим учеником и получил диплом мастера.

Матаэмон Исо поступил в Есин-рю пятнадцатилетним подростком. Школу в то время возглавлял сенсэй Орибэ Хитоцуянаги. У него Исо прозанимался семь долгих и трудных лет вплоть до смерти учителя. А затем вновь принялся искать наставника. На этот раз судьба привела его к Иэмону Хомму, руководившему школой Син-но Синдо-рю. Через несколько лет Исо почувствовал, что достаточно силен в боевом искусстве, и, как было принято в те времена, отправился в рыцарское странствие — мусасюгуэ: людей посмотреть и себя показать. Заключалось мусасюгуэ в том, что, переходя от одного постоялого двора к другому, молодые мастера борьбы или фехтования вызывали местных бойцов на поединок. В общем, искали приключений. Но, как это чаще всего случается, приключения сами тебя находят. Так произошло и с Исо. Однажды в селении Кусацу провинции Оми он увидел, как несколько вооруженных разбойников пытаются ограбить сильно выпившего самурая. С помощью своего ученика Нисамуры Исо быстро справился с ними. Но на этом история не закончилась, так как побитые грабители оказались членами мощной группировки, терроризировавшей всю округу. Ни о чем не подозревая, Исо и Нисамура пошли на следующий день после случившегося своей дорогой. Они сделали привал в глубоком овраге и вдруг увидели несколько десятков вооруженных людей. Среди них Исо разглядел и вчерашних грабителей. Дзюдзины быстро сориентировались и заняли выгодную позицию на склоне оврага, так что их невозможно стало обойти с тыла, да и с фронта большой группой атаковать было неудобно. Бандиты приняли этот маневр за отступление и решительно бросились вперед. Первые нападавшие, даже не успев замахнуться, рухнули замертво и покатились вниз. Это несколько охладило пыл остальных, но ненадолго. Один за другим кидались они в атаку, но мечи их рубили пустоту, а сами они падали, корчась от переломов или вовсе бездыханные. Когда число бандитов значительно поубавилось, они остановились в нерешительности, не понимая, почему двое безоружных смельчаков до сих пор живы. Уж не колдовством ли здесь пахнет? Уловив замешательство в рядах противника, дзюдзнны с грозным боевым кличем устремились в наступление. Этого оказалось достаточно, чтобы добрая дюжина жестоких, беспощадных убийц дрогнула и стала отступать, а затем обратилась в паническое бегство. С тех пор банда покинула Оми, и мирные жители смогли вздохнуть с облегчением.Эта история принесла большую славу Исо и его школе, которую он открыл в Эдо (ныне — Токио) и назвал

Кано Дзигоро родился в 1860 году в приморском городке Микагэ провинции Сэтцу, что недалеко от Ниото.

Древняя фамилия Кано принадлежала к самурайскому сословию, хотя отец Дзигоро уже не служил, а занимался торговлей. После революции Мэйдзи в 1871 году семья Кано переехала в Токио. Окончив школу, Дзигоро поступил в токийский императорский университет (бывший лицей Кайсэй) на литературный факультет.

Окончив университет, Кано поступил в Высшую школу пэров, перед ним открывались блестящие перспективы, доступ к важным государственным постам. Однако любовь к дзю-дзюцу победила, и в 1882 году Кано открыл собственную школу Кодокан, что можно перевести как “клуб постижения Пути”. Школа разместилась в буддийском храме Эйседзи в пригороде Токио. Зал был размером 4х5 м и вмещал всего 12 татами (матов из рисовой соломы). В первый год у Кано было всего 9 учеников, он сам финансировал школу. Одним из нововведений о-сэнсэи Кано явилось то, что раздел соревновательной техники (сиай-вадза), разработанный в Тэнсин Синъё-рю, он поставил во главу обучения, и с него начинали свой путь студенты Кодокан, в то время как традиционная система предполагала изучение базовой техники и ката (парных формальных упражнений) прежде, чем приступить к сиай-вадза. Свою систему он позже назвал ДЗЮДО, позаимствовав этот термин у школы Дзикисин-рю, действовавшей в эпоху Токугава, а ныне забытой. Этим термином Кано стремился подчеркнуть коренное отличие своей школы. Иероглиф “до” означал, в трактовке Кано, единый Путь самосовершенствования, способный привести к общей гармонии на основе усилий каждого

В 1886 году, департамент полиции решил пресечь никому не идущую на пользу конкурентную борьбу и совместно с Министерством образования Японии организовал серию встреч между ведущими школами — турнир Правды. В результате были выявлены сильнейшие — Кодокан и Реи-синто-рю. В решающей схватке каждая школа выставила по 15 участников. Результат оказался более чем убедительным: 13 поединков выиграли дзю-дзины Кодокан, 2 — закончились вничью. Систему Кодокан тут же приняли на вооружение в полиции и армии, а с 1889 года его с некоторыми ограничениями ввели в школьную программу как обязательный (!) предмет.

Все последующие годы Кано Дзигоро активно вел тренерскую и просветительскую работу, в 1889 году посетил Европу. В начале XX в. лучшие его ученики разъехались по всему миру с миссией распространения учения и техники школы Кодокан. В последнем преуспели мастера Каваиси (в Европе), Маэда (в Бразилии), Ощепков (в России). Один из учеников Кано — чудом попавший в Кодокан русский мальчик

В 1913 году он открыл секцию во Владивостоке, положившую начало развитию боевых искусств в России. Вскоре Ощепков сдал экзамен и на 2-й дан. Советская школа борьбы и самозащиты, получившая позднее имя самбо, была создана им на основе Кодокан дзю-дзюцу. Тем временем Кано открыл Культурное общество Кодокан-бункакё-кай (1922 г.), девизами которого стали — оптимальное приложение сил (сэй-реку дзэнъё) и взаимное благоденствие (дзита кёэй).

Свои философские трактаты Кано публикует под псевдонимом Киити Сай, что означает Вместилище Единства. В 1909 году, разделяя тогда еще не извращенные идеи олимпийского движения, Кано стал членом Олимпийского комитета. Проблема включения дзюдо в программу Игр поставила Кано перед выбором: спорт или искусство? Профессор так и не смог ответить на этот вопрос: на заседании МОК в Каире в 1938 году он промолчал, а возвращаясь, умер на корабле, плывущем в Японию.

Дзиро Нанго, руководивший школой после смерти учителя вплоть до второй мировой войны, еще следовал его заветам. А в войну дзюдо пришло в упадок: залы были разрушены. Кроме того, в 1945 году штаб американских оккупационных войск вообще запретил занятия дзюдо (что, кстати, дало мощный импульс школам каратэ, которые и не думали запрещать, т.к. отсутствие прикладной ценности в их технике ни у кого не вызывала сомнений). В 1946 году управление Кодокан унаследовал сын Кано — Рисэй. А через год на американских военных базах разрешили обучать дзюдо военнослужащих. Кодокан начал возрождаться. Но это был уже другой Кодокан. Во всех районах Японии стали проводиться соревнования, в 1948 году прошло первенство страны. Вскоре была создана Всеяпонская федерация дзюдо. В Лондоне — европейская федерация. А в 1956 году в Японии был проведен 1-й чемпионат мира. Внешне все выглядело благополучно: в марте 1958 года в районе Токио Бунъё на улице Касуга было возведено семиэтажное здание “нового” Кодокан. Там было все: самый большой в мире борцовский зал на 1100 кв. м, пять малых и средних борцовских залов, собственный научно-исследовательский институт, свои средняя школа и ВУЗ, а также множество вспомогательных учреждений.

Вернуться в начало

Теория

Какова бы ни была цель — будь то нанесение удара в определенное место или проведение броска определенным способом, всегда должен существовать единый всеобъемлющий принцип, управляющий всей сферой. И этот принцип — оптимальное, наиболее эффективное использование духовной и физической энергии, направленное на достижение конкретной цели.

профессор Дзигоро Кано

основатель Дзюдо

Дзюдзюцу становиться дзюдо

В феодальные времена в Японии развивались множество боевых искусств: работа с копьем, стрельба из лука, фехтование и многое другое. Одним из таких искусств было дзюдзюцу. Оно называлось также

Каждый человек преподносил свое искусство как набор техник. За техникой дзюдзюцу никто не замечал ее руководящих принципов. После того, как я понял отличия в преподавании техник, я часто стал ловить себя на мысли, что хочу выяснить, которая из них более совершенна, более правильна. Это привело меня к необходимости взглянуть на основополагающие принципы дзюдзюцу, которые используют при нанесении противнику удара или броска. После вдумчивого изучения предмета я уловил всеобщий принц

Дзюдо: уступить, чтобы победить

Дзюдо (Мягкий путь) — японское единоборство без оружия, созданное на основе Дзю-Дзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (1860—1938) в конце XIX века. Дзюдо представляет собой японский вариант борьбы в одежде. Первая школа Дзюдо (Кодокан) была основана Кано в 1882 году.

Прозанимавшись в разных школах традиционного японского Дзю-Дзюцу и получив в этом боевом искусстве определенный уровень мастерства, Кано решил реформировать Дзю-Дзюцу с помощью новой техники, основываясь на научных наблюдениях, а также хотел добавить духовности в единоборство с аспектом самосовершенствования личности.

Первоначальный вариант Дзюдо, который Кано преподавал в ранние годы становления Кодокана, был больше похож на жесткие школы дзю-дзюцу (на пример — Кито-рю), и он не содержал в своем арсенале борьбу в партере. В процессе поиска путей создания нового единоборства, которое было бы полезно как для самообороны, так и для укрепления здоровья и воспитания нравственных принципов, Кано исключил из общей программы техники, ведущие к травмам и представляющие опасность здоровью занимающихся, но оставил их изучение для мастеров Дзюдо высокой квалификации. После поединков дзюдоистов с адептами старых школ Дзю-Дзюцу, которые использовали борьбу в партере и выигравшие у дзюдоистов, Кано ввел раздел борьбы в партере в Дзюдо и разработал соответственный технический арсенал болевых и удушающих приемов.

Также Кано в противовес термину «Дзюцу» (искусство) первым ввел термин «До» (Путь), что позиционировалось как духовный путь воина. Дзигоро Кано ввел систему ученических разрядов «кю» и мастерских степеней «дан», которую позже позаимствовали все разновидности японских боевых искусств и японских спортивных единоборств. В Дзюдо 6 кю и 12 данов (12 дан присвоен только основателю Дзюдо Дзигоро Кано). В Японии Дзюдо было признано на государственном уровне в 1886 году.

Первая школа Дзюдо в Европе была открыта во Франции в 1889 году самим Дзигоро Кано, затем были открыты школы в Британии, Голландии, Германии и США, что положило начало формированию европейской школы Дзюдо, а впоследствии и всемирному признанию этого вида единоборства. В 1951 году была основана спортивная Международная Федерация Дзюдо, а в 1956 году в Токио был проведен первый Чемпионат Мира по спортивному Дзюдо.

В данный период оформились три направления в Дзюдо:

- традиционное Дзюдо, представленное Кодокан Дзюдо (акцент на борьбу в стойке),

- Косен Дзюдо (акцент на борьбу в партере)

- и спортивное Дзюдо (максимально убраны травмоопасные приемы и правила сформулированы так, чтоб была большая зрелищность), соревнования по которому входят в программу Олимпийских Игр с 1964 года и которое наиболее распространено по всему миру.

Позднее на основе Косен Дзюдо было разработано Бразильское Джиу Джитсу семьи Грейси, где в борцовском поединке делается акцент на борьбе в партере, удушающих и болевых приемах.

Основой спортивного дзюдо являются борьба в стойке и партере (акцент на борьбу в стойке), броски, подсечки и подножки, тактические приемы выведения из равновесия, болевые и удушающие приемы в партере. Тактика поединка в Дзюдо включает: выведение соперника из равновесия (кудзуси), подготовительное действие для выполнения приема (цукури), непосредственное выполнение приема (какэ), уход от атакующих действий противника или проведение контрприема (фусэги).

Три главных принципа Дзюдо:

1) взаимная помощь и понимание (нравственность и духовность)

2) наилучшее использование тела и духа (максимум эффективности при минимальной затрате энергии)

3) поддаться чтобы победить (слабый физически может победить сильного посредством тактики и мастерства)

Нанесение ударов по болевым точкам (атэми-вадза) и часть травмоопасных приёмов, а так же приемы самообороны против оружия из Дзю-Дзюцу изучаются в Дзюдо только в форме Кихона и Ката и используются в прикладном разделе для аттестаций на пояса по традиционному Дзюдо.

Раздел Ката в традиционном Дзюдо включает:

- рандори-но-ката (базовые броски и приемы в стойке и партере; принцип выполнения этого ката учит, как можно переходить от выполнения одного приема к другому, а также основам тактики комбинирования приемов в свободном спортивном поединке),

- дзю-но-ката (тренировка гибкости и податливости),

- косики-но-ката (комплекс из старинного стиля Дзю-Дзюцу Тэнсин Син-Йорю, изучается 5-ю данами),

- ицуцу-но-ката (комплекс пяти первоэлементов или пяти стихий из китайской мифологии, изучается 5-ю данами),

- сэйрёку дзэнъё кокумин тайику-но-ката (ударная техника руками и ногами похожая на каратэ),

- кимэ-но-ката и синкэн-нобуно-ката (комплекс ударной техники по болевым точкам и приемы владения мечом из Дзю-Дзюцу Кито-рю, изучается 5-ю данами),

- Кодокан госин-дзюцу-но ката (комплекс приемов защиты против ударов руками и ногами, защиты от ударов палкой с использованием бросков, изучается 2-мя данами),

- фудзёси-ё госин-но-ката (комплекс приемов самообороны в реальной ситуации для женщин),

- ипан-ё госин-но-ката (комплекс приемов самообороны в реальной ситуации для мужчин).

Кюдзо Мифунэ (1883-1965 гг.) — японский мастер Кодокан дзюдо, 10-й дан; был одним из лучших учеников Кано Дзигоро, его даже называли «Богом дзюдо». О школе Кодокан Дзюдо в те времена говорили: «теория Кано, практика Мифунэ». В 1945 году Кюдзо Мифунэ был присвоен 10-й дан, и он стал четвёртым из дзюдоистов, обладающих 10 даном в тот период. Мифунэ активно пропагандировал Дзюдо и написал книгу «Канон дзюдо», которая стала классикой литературы по Дзюдо.

Курихара Тамио 10 Дан Дзюдо (1896-1979) демонстрирует Ката в 1951 году во Франции.

Масахико Кимура (1917-1993) — японский мастер Дзюдо, считающийся одним из величайших мастеров дзюдо всех времён. В Бразильском Джиу-Джитсу один из болевых приемов назван в память о мастере «Кимура» (обратный узел на руку, Гяку-Удэ-Гарами).

JoinUs

Принципы дзюдо — Рукопашный бой и единоборства — ЖЖ

кл слова: дзюдо, история, кодокан, ДзигороДзюдо — это путь к наиболее эффективному способу использования духа и тела. Сущность дзюдо заключается в постижении искусства нападать и обороняться через упорные тренировки, закаляя тело и воспитывая волю”, — так писал Дзигоро Кано, выражая главное направление своей системы воспитания.

Дзигоро Кано установил, что все поступавшие в “Кодокан”, должны были давать торжественную клятву, состоящую из следующих пунктов:

1. Раз я решил посвятить себя борьбе дзюдо, то не откажусь от занятий без серьезных на то оснований.

2. Своим поведением я обещаю не уронить достоинство “Додзе” (зала дзюдо).

3. Я никогда не выдам секретов школы непосвященным и только в крайнем случае буду брать уроки где-либо в другом месте.

4. Обещаю не давать уроки без разрешения на то моего учителя.

5. Клянусь в течение всей моей жизни уважать правила “Кодокана”, сейчас как ученик, а позже как преподаватель, если я им стану.

Не сразу Дзигоро Кано пришел к основным принципам своей системы. Знаменитая формула Дзигоро Кано, изложенной в инструкции “Кодокана”: “Предположим, что сила одного человека измеряется в единицах. Мой партнер, скажем, располагает силой, равной 10 единицам. Сам я значительно меньше и слабее его, обладаю силой, равной 7 единицам. Если он будет давить на меня своей силой, то, естественно, я уступлю или даже упаду. Но если я буду с той же силой, с какой он наступает, уходить от его захватов, то есть маневрировать, то он вынужден будет наклоняться в мою сторону и тем самым потеряет равновесие. В этом новом положении он тоже будет слабым. Разумеется, сила его останется при нем, но использовать ее в этот момент он не сможет. Он потерял точку опоры. И теперь у него осталось из 10 единиц силы только 3. Я же, не потеряв равновесия, сохраняю также все свои 7 единиц силы.

На какой-то момент я становлюсь сильнее своего противника, и вот тут-то я и должен его победить, не затрачивая на это больших усилий”.

Большое значение Дзигоро Кано придавал достижению максимального результата. Это означает, что целью борьбы дзюдо является достижение лучшего результата с применением минимума усилий. Он говорил: “Максимальный результат — фундамент, на котором стоит все здание дзюдо. Более того, этот принцип полностью может быть использован и в системе физического воспитания. Его можно также использовать для развития умственных способностей во время занятий, а также при воспитании и формировании характера. Можно добиться, что этот принцип будет иметь влияние на манеры человека, на то, как он одевается, живет, на его поведение в обществе и отношение к окружающим. Словом, этот принцип может стать искусством жизни”.

В 1884 году Кано удалось выстроить додзё побольше (хотя его размеров все еще хватало только на двенадцать матов) и установить регулярные дни открытых соревнований. К этому времени постепенно сформировалась классификационная система — первоначально в ней было три начальных уровня (кю) и три уровня для мастеров (дан). Дзёдзиро Томита (1865—1937) и Сиро Сайго (1866— 1922) стали первыми тренерами, удостоенными ранга сёдан. В массовом сознании существует заблуждение, что вожделенный черный пояс является наиболее престижным. На самом деле высшее мастерство (по большому счету -знание) отмечается поясом красного цвета. Хотя сам Дзигоро Кано под конец жизни снова надел белый пояс, подчеркнув тем самым глубину и безграничность секретов созданного им же боевого искусства. До сих пор в Европе пользуются следующей цветовой гаммой, позволяющей определить уровень мастерства дзюдоиста, глядя на его пояс Вначале идут шесть ученических степеней: б кю — белый пояс, 5 кю — желтый, 4 кю -оранжевый, 3 кю — зеленый, 2 кю — синий, I кю — коричневый. Далее следуют 10 мастерских степеней — данов: обладатели первых 5 данов носят пояса черного цвета, которые различаются количеством поперечных белых нашивок у конца пояса, 6-8 дан — пояса красно-белые, 9-10 дан — пояса красного цвета.

Примерно в то же время Кано ввел кан-гэйко, «тренировку при холодной погоде», — тридцатидневку особых зимних тренировок с четырех до семи часов утра. К 1885 году число желающих обучаться у него возросло до пятидесяти четырех человек; к нему обратилось даже несколько иностранцев. Первыми его иностранными учениками стали, судя по всему, два брата Истлэйк из Соединенных Штатов (долго они не продержались, но в 1899 им на смену пришел профессор Лэдд из Принстонского университета, который провел в Кодокане десять месяцев серьезных тренировок). В 1866 году Кано вновь переехал, на сей раз в Фудзими-тё, и там ему удалось построить прекрасное здание на сорок матов — в том году к нему записались девяносто девять учеников. В додзё при Фудзими-тё ученики с уровнями дан впервые начали носить черные пояса как знак своего статуса. Мастерам Кодокан, достигшим уровня «черного пояса», вменялось в обязанность изучение традиционных способов оказания первой помощи при травмах. Способы эти имеют мало общего с европейской медициной. Они целиком и полностью основаны на теории акупунктуры, а точнее, акупрессуры, частично заимствованной с континента наставниками старых школ дзю-дзюцу. В Японии различные методы реанимации человека, находящегося в шоковом состоянии, получили название «каппо» — от слов «кацу» («оживлять») и «хо» («способ»). В былые времена способы каппо держались в строжайшем секрете. Вполне естественно, что человек, получивший представление о наиболее восприимчивых точках тела, мог использовать свои познания не только для излечения. Освоение каппо всегда шло параллельно с освоением агрессивной системы саппо (поражение уязвимых точек, влияющих на жизненные центры), ныне полузабытой и в спортивной борьбе, разумеется, не применяемой. Это и объясняет требование Кано приобщать к каппо лишь спортсменов высокого класса, достигших заметных успехов в области духовного самосовершенствования

В течение следующих лет представители Кодокана начали выделяться на открытых состязаниях, организуемых Национальным агенством полиции. Эти славные победы давно стали частью мифологии Кодокан Дзюдо.

Многие школы старых стилей, подобные Синдо Рокуго Кай, объединялись, чтобы противостоять Кодокан Дзюдо, но такие организации просто не могли сравниться с подробно продуманной и тщательно спланированной системой Кано.

В апреле 1988 года Кано и преподобный Т. Линдсей представили статью «Дзю-дзюцу» (и, возможно, провели демонстрацию) членам Азиатского Общества Японии — исследовательской группе, состоявшей их англоговорящих иностранных дипломатов, профессоров и бизнесменов. В этой статье авторы утверждали, что, хотя и существуют свидетельства того, что некоторые японские боевые искусства формировались под влиянием китайского бокса, дзю-дзюцу имеет чистые национальные корни. Статья иллюстрировала принцип дзю на примере легенды о древнем учителе, который наблюдал, как ветви ивы прогибаются, но не ломаются под тяжестью снега. В ней приводились также истории о знаменитых мастерах дзю-дзюцу, в том числе и рассказ о Дзюсине Сэкигути (1597—1670). Однажды, когда Сэкигути и его господин проходили по узкому мосту, господин решил устроить проверку мастеру дзю-дзюцу и неожиданно столкнул того с края. Сэкигути подался назад и, казалось, начал падать, но в последнюю секунду вывернулся, и ему пришлось спасать своего господина, который по инерции чуть не полетел вниз головой в воду. К 1889 году, когда Кано вновь перебрался в район Ками-Нибан-тё, у него было уже более полутора тысяч постоянных учеников и несколько отделений Кодокана в разных частях Токио. Кодокан Дзюдо Кано уверенно прокладывал свой путь к выдающемуся положению в мире боевых искусств современной Японии.

В течение этого периода режим дня ученика, живущего в Кодокане, — большинство из таких учеников Кано обеспечивал из собственного кармана — был не менее суровым, чем жизнь монаха. Ученик, живший при школе, должен был подниматься в 4:45 утра и заниматься безукоризненной уборкой своей комнаты, служебных зданий и всей территории. День был четко разделен на время изучения книг (философия, политические науки, экономика и психология) и практику дзюдо. Во время изучения книг ученик должен был надевать кимоно с хакама (специальными очень широкими штанами) и сидеть в сэйдза. Даже когда ученик не работал с книгами и не тренировался, он был занят обслуживанием гостей, приготовлением пищи или ванн. День заканчивался в 9:30 вечера.

Раз в неделю Кано и ученики встречались на чаепитии, а послеобеденное время по воскресеньям посвящалось продолжительной прогулке. Девизом академии Кано были слова: «Делай сам», поэтому каждый ученик лично отвечал за стирку и штопку своей одежды. Личное расписание Кано было точно таким же, если не считать дополнительных нагрузок; часто ему приходилось просиживать всю ночь над переводами для Министерства Образования в попытках свести концы с концами. На следующий год в Сима То-мидзака-тё был выстроен прекрасный додзё на сто матов, и тогда впервые была назначена небольшая оплата за обучение (в течение всей жизни Кано оплата занятий в Кодокане оставалась вполне приемлемой благодаря поддержке множества щедрых покровителей). В 1895 году в Кодокане были официально введены гокё-но-вадза, пять групп инструкций. Каждая группа состояла из восьми показательных техник — взмахи ногами, броски и падения. В 1986 году была окончательно установлена сётю-гэйко — так сказать, «тренировка в разгар лета», жаркая противоположность холодной «зимней тренировке», которая практиковалась там уже давно.

В течение этого года Кано начал читать регулярный курс лекций по трем элементам дзюдо, суть которых можно выразить следующим образом.

Дзюдо как физическое образование

Цель физического образования, говорил Кано, заключается в том, чтобы сделать тело «сильным, полезным и здоровым». Далее, в процессе физического образования все мышцы тела должны развиваться симметрично. Прискорбно, по словам Кано, что большинство видов спорта обычно развивают лишь определенные группы мышц и пренебрегают другими. В результате возникает физическая неуравновешенность. Кано разработал для занимающихся дзюдо определенный набор разогревающих упражнений, развивающих все мышцы тела. Кроме того, необходимы регулярные практики как ката, так и рандори. Ката, которые нужно выполнять как право, так и левосторонними, несут в себе основы атаки и обороны. С другой стороны, рандори представляет собой тренировк

Философия дзюдо

Все ученики школы Кодокан дзюдо, основанной Дзигоро Кано, давали клятву. Они обещали не отказываться от занятий без серьезных на то причин, своим поведением в зале и повседневной жизни никогда не ронять достоинства «додзе» (зала для борьбы дзюдо) и не давать уроков дзюдо самостоятельно, без разрешения на то учителя.

Человек, выбравший в качестве пути своего совершенствование дзюдо, учится даже в противнике видеть не врага, а партнера. Нет «мелочей», малых настолько, чтобы оправдать в глазах дзюдоиста пренебрежение к другому человеку. В частности, уважение к другому сказывается не только в ритуальных поклонах, обрамляющих поединок, но и в том, что дзюдоисты принимают душ не только после спарринга, но и до него.

Кимоно, татами, тело и помыслы дзюдоиста должны быть чистыми – нет «мелочей», в которых можно было бы проявить небрежность: уважение к «Пути мягкости» проявляется во всем и ко всем (мысль достойная повторения).

Подобный подход развивает ответственность за свои поступки и доброжелательность: ответственный человек постепенно перестает винить в своих ошибках других, и из раба обид становится властелином своей судьбы.

Дзюдо хранит вековые традиции и остается наследником самурайского кодекса чести.

Дзюдо воспитывает не только физическую силу, но и ум, благородство. Дзюдо является искусством самосовершенствования. Борец, и опытный, и начинающий, должен быть мужественным, настойчивым, скромным и уважительным к другим людям.

Основатель борьбы, Дзигоро Кано, рассматривал свое искусство как средство формирования гармонично развитой личности. Он считал, что дзюдо – не столько защита без оружия, сколько философия повседневной жизни.

Кодекс чести дзюдоиста включает в себя такие качества, как:

- вежливость,

- смелость,

- искренность,

- честность,

- скромность,

- самоконтроль,

- верность в дружбе,

- уважение к окружающим.

При поступлении в школу ученик дает клятву:

«Я не брошу учебы без уважительной причины.

Я не опозорю дзюдо и свою школу.

Без разрешения учителя я никому не открою секретов, которым меня научили.

Как ученик я буду следовать законам дзюдо и моей школы и буду соблюдать их, если стану учителем».

В лекциях Дзигоро Кано выделял также 5 принципов поведения дзюдоиста в повседневной жизни:

- владей инициативой в любом начинании,

- внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами повседневной жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за всем окружающим,

- осмысливай полностью, действуй решительно,

- знай меру,

- держись середины между радостью и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью.

В помощь тренеру и спортсменам Этикет и принципы дзюдо.

Этикет и принципы дзюдо.

Введение

За многолетнюю историю развитие дзюдо в этом виде единоборств появились свои особые правила поведения – этикет дзюдо. Дзюдо хранит вековые традиции Японии и наследует самурайский кодекс чести. Дзюдо развивает не только физическую силу, но и воспитывает ум, благородство. Данное единоборство является искусством самосовершенствования. Любой борец, и опытный, и начинающий, должен обладать такими качествами как мужественность, настойчивость, скромность и уважительное отношение к другим людям. Основатель дзюдо Дзигоро Кано рассматривал свое детище как искусство, направленное на формирования гармонично развитой личности. В своих учениях он писал, что дзюдо – не столько защита без оружия, сколько философия повседневной жизни.

Этикет дзюдоиста

основным элементом этикета является своеобразный поклон, которым дзюдоисты приветствуют друг друга. Существует два вида поклонов: на коленях и стоя. Стоить заметить, что поклон дзюдоиста это не только дань старинным традициям, он имеет определенный смысл. Совершая поклон, прежде чем выйти на татами спортсмен этим движением подтверждает свое намерение полностью придерживаться принципам дзюдо и его духу. Поклон в положении стоя совершается, когда дзюдоисты приглашают своего партнера провести совместную тренировку или вызывая его на поединок. По завершению тренировки или схватки дзюдоисты то же кланяются друг другу, тем самым выражая свою благодарность за помощь в овладении техникой дзюдо.

За каждое неосторожное движение, причинившее напарнику боль или неудобство, принято извиниться поклоном. Этические нормы дзюдо содержат много понятий о человеческом достоинстве, с их помощью у юных спортсменов воспитываются необходимые нравственные качества.

Все действия в дзюдо начинаются с поклона, поклоном и заканчиваются.

Основное требование любого единоборства это уважение к сопернику и судьям. В дзюдо к этому относятся с повышенным вниманием.

Как правильно выполнять поклон?

В дзюдо есть «Правило трех поклонов», которое безоговорочно соблюдают дзюдоисты. Первый поклон борец совершает перед выходом на татами (зайти на зону безопасности), второй перед пересечением рабочей зоны (после приглашения арбитра), и третий поклон перед пересечением цветной полоски в центре татами.

По окончании поединка ритуал проводится в обратной последовательности.

3. Принципы дзюдо

Дзигоро Кано не сразу пришел к основным принципам разработанной им системы. На протяжении долгого времени он изучал системы подготовки в разных единоборствах, проводя их анализ. Повышенная любознательность и природная сообразительность отличали Дзигоро Кано. До наших дней дошла характерная история. Однажды после обильного снегопада Дзигоро Кано вышел вечером погулять в сад. Под тяжестью обильного снега много веток на деревьях сломались. Только одна тонкая веточка на вишни под тяжестью снега все ниже склонялась к земле. В один момент снег соскользнул с нее, веточка распрямилась и вернулась в свое нормальное положение. «Вот каким должен быть дзюдоист!» – воскликнул Дзигоро Кано.

Данная история нашла свое отражение в знаменитой формуле, изложенной Дзигоро Кано в инструкциях «Кодокана»: «Предположим, что сила одного человека измеряется в единицах. Мой партнер, скажем, располагает силой, равной 10 единицам. Сам я значительно меньше и слабее его, обладаю силой, равной 7 единицам. Если он будет давить на меня своей силой, то, естественно, я уступлю или даже упаду. Но если я буду с той, же силой, с какой он наступает, уходить от его захватов, то есть маневрировать, то он вынужден будет наклоняться в мою сторону и тем самым потеряет равновесие. В этом новом положении он тоже будет слабым. Разумеется, сила его останется при нем, но использовать ее в этот момент он не сможет. Он потерял точку опоры. И теперь у него осталось из 10 единиц силы только 3. Я же, не потеряв равновесия, сохраняю также все свои 7 единиц силы. На какой-то момент я становлюсь сильнее своего противника, и вот тут-то я и должен его победить, не затрачивая на это больших усилий».

Огромное значение Кано придавал цели достижения максимального результата. Это означает, что дзюдоист должен стремиться достичь лучшего результата затратив минимум усилий. Он говорил: «Максимальный результат — фундамент, на котором стоит все здание дзюдо. Более того, этот принцип полностью может быть использован и в системе физического воспитания. Его можно также использовать для развития умственных способностей во время занятий, а также при воспитании и формировании характера. Можно добиться, что этот принцип будет иметь влияние на манеры человека, на то, как он одевается, живет, на его поведение в обществе и отношение к окружающим. Словом, этот принцип может стать искусством жизни».

Дзигоро Кано выделил Пять Принципов дзюдо:

1. Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за всем окружающим.

2. Владей инициативой в любом начинании.

3. Осмысливай полностью, действуй решительно.

4. Знай, когда следует остановиться.

5. Придерживайся среднего между радостью и подавленностью, истощением и ленью, безрассудной бравадой и трусостью.

К сожалению современная, спортивная сторона дзюдо является ведущей, более того часто, едва ли не единственной. То, что мы имеем сегодня под названием «дзюдо», далеко от того, что задумывал и создавал Дзигоро Кано.

Главный принцип древнего дзюдо: «Поддаться, чтобы потом победить!»

Человек всегда боролся: сначала это была необходимость выживать в суровых условиях жизни, борясь за кусок пищи, за право продолжить род с сильнейшей представительницей противоположного пола. Борьба была возможностью продемонстрировать своё превосходство в боевых и соревновательных поединках.

Сейчас борьба, кроме военно-прикладного значения, стала средством реализации избыточной энергии и инстинкта агрессии, а также прекрасным способом самореализации и воспитания.

Дзюдо, сформировалось на основе дзю-дзюцу (искажённое название «джиу-джитсу»), которое в свою очередь берет истоки из древней формы национальной борьбы сумо. Дзю-дзюцу («Искусство мягкости») зародилось в Японии как система ведения борьбы без оружия, являлось привилегией самураев и с 1650 года изучалось в японских самурайских школах.

Существует древняя легенда, будто бы врач и один из известнейших приверженцев борьбы «дзю-дзюцу» Широбеи Окаяма наблюдал за сильным снегопадом, сидя у окна в своей комнате. Снег падал большими хлопьями и вот под его тяжестью хрустнула и сломалась ветка сосны, а веточка сакуры всё ниже и ниже склонялась к земле. В какой-то момент снег соскользнул с неё и ветка выпрямилсь. «Поддаться, чтобы потом победить!» — воскликнул Окаяма и этот принцип стал основополагающим во многих японских единоборствах и в дзюдо в частности.

Своим происхождением дзюдо обязано многовековой традиции боевого единоборства, сформировавшегося и развившегося в различных школах джиу-джитсу средневековой Японии. Конец XIX века ознаменовал начало в Японии эпохи разительных перемен. Дух Запада начал проникать в повседневную жизнь рядовых японцев. На сцену истории вышло поколение, интересующееся тем, что ново и современно. Гибла самурайская традиция. Под угрозой оказались древние боевые искусства, носителями которых являлись представители самурайских кланов.

Быстрое распространение элементов западной культуры в японском обществе сыграло роль и в появлении дзюдо. Создателем этой многогранной системы физического воспитания, связывающей идеи и традиции самурайства с идеями олимпийского спорта является Дзигоро Кано (1860-1938).

По современным меркам, Дзигоро начал приобщаться к единоборствам достаточно поздно — ему исполнилось уже 17 лет. Но это лишь подтверждает то, что борьбе, равно как и любви, все возрасты покорны. По счастью, Дзигоро Кано изначально имел хороших учителей, первый из которых был мастером в практике борьбы, а второй — в обучении технике. В школе Тэнсин-синье-рю Кано получил звание сихан (мастер), и этот период был для него наиболее плодотворным. Вставал он очень рано. Часто с восходом солнца шел на тренировку, а затем на занятия в университет. Оттуда он опять возвращался в зал, чтобы уже самому тренировать группы начинающих.

Несмотря на напряженные занятия в университете, не было случая, чтобы Кано пропустил тренировку. Летом 1882 года он получает диплом преподавателя литературы, что в те времена приближало к представителям высшей интеллектуальной элиты японского общества. Кано решает продолжить свое образование в школе пэров, что в будущем открывало перспективу карьеры на государственной службе. Но увлечение джиу-джитсу, ставшее делом жизни, изменяет его судьбу.

В феврале того же года Кано с несколькими своими учениками открывает собственную школу в храме Эйседзи. Это и был всемирно известный ныне Кодокан, который тогда разместился в четырех помещениях. Самое большое — площадью 4×6 м — отвели под дожо. В первый год существования школы в ней было лишь девять учеников. У начинающего преподавателя не хватало средств для оборудования даже самого небольшого помещения. Необходимую сумму Кано получил за перевод с английского языка книги «Трактат по этике», сделанный по заказу министерства образования.

Дата открытия Кодокана отождествляется с днем рождения дзюдо — самобытной системы воспитания японской молодежи, созданной Дзигоро Кано на базе древнего джиу-джитсу. Системы физического и нравственного совершенствования, выполняющей не только прикладную функцию, но и образовательную и, что намного важнее, воспитательную. Дожо примыкал к главному залу храма, где на стенах висели деревянные таблички, посвященные памяти умерших.

Свое время Кано делил на буддистскую практику и научную работу. Большую часть дня он проводил со своими учениками в храме, где ел, шил и ремонтировал одежду для тренировок, проводил беседы и занятия. Одновременно ему приходилось выполнять функции преподавателя знаменитого лицея Гекушин, в котором учились дети привилегированных особ. Занятия начинались ранним утром. Вторую половину дня Кано отдавал дзюдо, затем делал записи и готовил планы на следующий день, переводил с иностранных языков, засиживался иногда далеко за полночь.

Многие знакомые Кано, посещавшие тренировки, имели солидный вес в обществе. Некоторые ученики происходили из знатных семей. Удивленные монахи и жители близлежащих домов нередко могли видеть министерские экипажи, останавливающиеся у дверей храма. Визиты эти были связаны с личностью самого Дзигоро Кано и разработанной им системой дзюдо.

В январе 1883 года Кодокан покидает храм Эйседзи и находит новое пристанище в очень скромном помещении. Новый зал не мог вместить все татами, поэтому Кано делает рядом с оградой небольшую пристройку, больше напоминающую сарай, который, хотя и был просторным, от холода и сырости не спасал. Спустя год сам мастер и его ученики, число которых значительно выросло, с облегчением узнали о возможности переезда в новый зал. В том же году Кано разработал кодекс поведения для учеников Кодокана. Первыми подписали его, обмакивая кисточку в собственную кровь, Цунедзиро Томита, Сайго Хагучи, Сиро Сайго, Сакудзиро Екояма и Есиаки Ямасита.

В тот же день Сиро Сайго и Цунедзиро Томита, старшие ученики школы, получили черные пояса как символ достижения первой мастерской степени.

Дзигоро Кано установил пять пунктов клятвы, смысл которой сводился к следующему:

— вступая на путь дзюдо, я не откажусь от занятий без серьезных на то оснований;

— своим поведением я обещаю не уронить достоинство дожо;

-я никогда не выдам секретов школы непосвященным и только в крайнем случае буду брать уроки борьбы в другом месте;

— обещаю не давать уроки без разрешения своего учителя;

— в течение своей жизни клянусь уважать правила Кодокана как ученик и наставник, если стану им.

Поначалу никто не видел и не понимал разницы между джиу-джитсу и дзюдо. Не вдаваясь в сущность идей, выдвигаемых Дзигоро Кано, старые мастера считали его заумным выскочкой, кичившимся своей образованностью и пытающимся внести западные чуждые порядки в национальные традиции древнего боевого искусства.

Ощущая угрозу со стороны дзюдо, представители джиу-джитсу объявили Кано беспощадную войну. Последние годы XIX века оказались очень нелегкими для встававшего на ноги дзюдо, которое начинало борьбу за право гражданства в новой Японии, чтобы вскоре стать неотъемлемым элементом культуры Страны восходящего солнца.

Добиваясь признания, ученики Кано должны были доказывать превосходство новой системы на практике.

Вскоре после вручения первых черных поясов в зале Кодокана появились трое крепко сложенных, рослых мужчин. С первого взгляда было видно, что это представители одной из школ джиу-джитсу. Так и было на самом деле. Один из пришедших представил себя и своих товарищей: «Я — Дайхачи Ичикава, со мной Мацугоро Окуда и Морикити Отаке. Мы хотим посмотреть тренировку. Здесь ли господин Кано?» — Нашего учителя нет, — ответил Томита и, не прибегая к дальнейшей дипломатии, поинтересовался: «Только ли посмотреть, как проходят занятия, хотят гости? Или они пришли спровоцировать столкновение, что было уже не раз?»

Как манера поведения, так и ироничные замечания пришельцев убеждали учеников Кано, что гости имеют неблаговидные намерения. Наблюдая отсутствие реакции на свои более чем ясные выпады, Дайхачи напрямик спросил, не хотят ли хозяева проверить свое мастерство в поединке? Помня кодекс Кодокана, Томита ответил, что без разрешении учителя это невозможно. На что Дайхачи с вызовом заметил: «Уклонение от борьбы, по-видимому, является главной особенностью этой школы». Тогда Сайго обратился к своему товарищу: «Примем вызов этих господ и будем рассматривать эту встречу как товарищескую». Томита покачал головой и с неудовольствием ответил, что возможное поражение может нанести непоправимый ущерб их школе, а они будут вынуждены навсегда покинуть учителя. Сиро Сайго, напротив, считал, что непринятие вызова унизит достоинство школы, и, несмотря на риск, решил бороться, не желая терпеть дальнейших издевательств.

Когда Сайго был уже готов к поединку, в дверях появились Екояма и Ямасита. Ощутив напряжение присутствующих, они поняли, что происходит нечто драматическое, а вникнув в ситуацию, также посчитали, что без разрешения доктора Кано вызов принимать не нужно. Но было поздно — Сайго поклонился самому тяжелому и высокому из прибывших Мацугуро Окуда. Тот, протянув длинные мускулистые руки, взял традиционный захват и, притягивай Сайго к себе, попытался бросить, а затем провести удушающий или болевой прием, чтобы развеять все сомнения в своем превосходстве. Ученик Кано, искусно маневрируя, сохраняя равновесие, делал безуспешными все попытки Окуды атаковать. Сайго был как будто сделан из резины. Неожиданно контратаковав, он провел бросок, ошеломив противника. Упав в первый раз, мастер джиу-джитсу молниеносно поднялся и начал нападать с удвоенной энергией, чтобы через минуту снова почувствовать жесткость татами. На этот раз он не стал подниматься и признал себя побежденным.

Известие о победе ученика Дзигоро Кано над мастером джиу-джитсу разнеслось с быстротой молнии по всему городу, а имя Сиро Сайго стало известно далеко за пределами Токио. Именно он послужил прототипом известного литературного, а затем и киногероя Сугата Сансиро, знакомого нам по фильму Акиро Куросавы «Гений дзюдо». Сайго был феноменально одаренным борцом, который сумел нанести поражение своему учителю, что само по себе характеризует Кано как великого педагога. Ученик, превзошедший учителя, — это качественная характеристика работы тренера, носящая, что уж скрывать, оттенок горечи.

Добившись долгожданного, но главное, официального признания у себя на родине, Дзигоро Кано приступил к осуществлению следующего грандиозного замысла — о дзюдо должен был услышать мир.

Задумываясь над масштабностью задач, которые ставил и пытался решать Кано, понимаешь, что это был подвижник вселенского уровня, «человек мира». Забегая вперед, отметим: всего, что касается признания, известности, массовости и популярности дзюдо, Кано достиг.

Сегодня членами Международной федерации дзюдо, созданной в 1951 году, являются около 200 стран. Регулярно проводятся чемпионаты и первенства мира. Дзюдо включено в программу Олимпийских игр. Прочные позиции удерживает женское дзюдо, у истоков которого стоял сам Дзигоро Кано. Он лично принимал экзамен по технике борьбы у своей будущей жены Сумако. Поженились они в 1891 году. Служанки в их доме, помимо работы по хозяйству, одновременно тренировали и девушек, желающих приобщиться к дзюдо. Эксперимент, начатый дальновидным Кано по привлечению женщин к исконно мужскому занятию, удался. Первые соревнования были проведены в Кодокане. Появился свой «гений дзюдо» и среди девушек. Лучшей, начиная с 1925 года, в течение трех лет была Хори Утако. Норитоми Масако, поступившая в Кодокан в мае 1925 года, стала впоследствии автором популярной, много раз изданной книги «Дзюдо для женщин». Не уронили честь отцовской фамилии и дочери Дзигоро Кано: старшая — Ватэнуко Норико, возглавившая позже сектор дзюдо в Кодокане, и Такадзаки Ацуко, также посвятившая жизнь делу отца. Одна из учениц Кано Миягава Хисако основала собственную школу Сакурагако. Все девушки были обладательницами высоких данов. В 1926 году в Кодокане было официально открыто женское отделение. Кано всегда активно призывал женщин к занятиям дзюдо и часто повторял: «Если вы хотите по-настоящему понять дзюдо, понаблюдайте за тренирующейся женщиной». Однако долгое время в самой Японии, во многом остававшейся консервативной, официальные чемпионаты страны среди женщин не проводились.

Начало продвижения дзюдо на Запад было положено Дзигоро Кано 13 сентября 1889 года, когда он отправился в Европу, чтобы ознакомиться с существующей там системой физического воспитания и одновременно поделиться своими идеями относительно дзюдо. К этому времени дзюдо прочно вошло у себя на родине в быт рядовых японцев, став обязательным предметом в школьной программе. Активно действовали школы для военнослужащих, открывались филиалы Кодокана. Джиу-джитсу уступило позиции новой системе единоборства. Но противостояние продолжалось.

В течение 1890 года Дзигоро Кано посетил Лион, Париж, Брюссель, Вену, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Амстердам, Гаагу, Роттердам и Лондон.

Европейский вояж Дзигоро Кано принес свои плоды. Начался обмен преподавателями и спортсменами, стали открываться филиалы Кодокана за рубежом и школы дзюдо в странах Старого Света, а позднее и в США.

Уже после окончания второй мировой войны дзюдо занимались в 120 странах.

Наиболее активно дзюдо начали развивать во Франции, где Кано впервые после Японии демонстрировал свою технику. Отдаленные последствия этого ощущаются и по сей день. По массовости и мастерству дзюдоистов Франция занимает ведущие позиции в Европе. Сборная команда Франции — одна из сильнейших в мире.

Возвращаясь на родину на судне «Хикава Мару», заболев тяжелейшим воспалением легких, 4 мая 1938 года великий мастер умер.

После смерти отца дело популяризации дзюдо среди лучшей половины человечества продолжил Рисеи Кано. Став директором Кодокана в 1946 году (до этого институт возглавлял Нанго Дзиро), он внес существенный вклад в укрепление международных позиций дзюдо.

Расширение географии дзюдо привело в итоге к проведению мирового чемпионата, который состоялся в 1956 году, естественно, на родине этой популярной борьбы. Второй чемпионат мира состоялся через два года также в Японии. Соревнования проводились без деления участников по весовым категориям. Сильнейшими стали хозяева Сёдзи Нацуи и Кодзи Сонэ. После трехгодичного перерыва в Париже в 1961 году состоялся III чемпионат мира, который закончился сенсацией: золотую медаль завоевал голландец Антон Хеесинк, выигравший в финале у Сонэ. Эта первая неудача родоначальников дзюдо вынудила японцев ввести весовые категории. На чемпионате мира 1965 года их было четыре, на последующих — ухе пять весовых категорий: до 63 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 93 кг и свыше 93 кг. Затем число весовых категорий было увеличено до семи и у мужчин, и у женщин: соответственно до 60, до 65, до 71, до 78, до 86, до 95, свыше 95 кг и до 48, до 52, до 56, до 61, до 66, до 72 и свыше 72 кг.

В настоящее время соревнования проводятся в весовых категориях: у мужчин до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг; до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг, свыше 78 кг — у женщин. Кроме того, проводятся турниры в абсолютной категории, где могут участвовать спортсмены любого веса.

В Олимпийской программе дзюдо дебютировало в 1964 году, когда Японии было предоставлено право провести XVIII Летние игры. Окончательного олимпийского статуса дзюдо добилось в 1972 году в Мюнхене. В массовом сознании существует заблуждение, что вожделенный черный пояс является наиболее престижным. На самом деле высшее мастерство (по большому счету — знание) отмечается поясом красного цвета. Хотя сам Дзигоро Кано под конец жизни снова надел белый пояс, подчеркнув тем самым глубину и безграничность секретов созданного им же боевого искусства. До сих пор в Европе пользуются следующей цветовой гаммой, позволяющей определить уровень мастерства дзюдоиста, глядя на его пояс. Вначале идут шесть ученических степеней: 6 кю — белый пояс, 5 кю — желтый, 4 кю — оранжевый, 3 кю — зеленый, 2 кю — голубой, 1 кю — коричневый. Далее следуют 10 мастерских степеней — данов: обладатели первых 5 данов носят пояса черного цвета, которые различаются количеством поперечных белых нашивок у конца пояса, 6-8 дан — пояса красно-белые, 9-10 дан — пояса красного цвета.

К сожалению, создатель дзюдо не дожил до того времени, когда его детище превратилось в поистине массовый вид спорта, популярный во всем мире среди детей и взрослых, юношей и девушек, мужчин и женщин. Миллионы людей всех возрастов занимаются дзюдо. Дзюдо объединяет людей разных национальностей, вкусов, вероисповеданий. Многогранность дзюдо позволяет каждому найти здесь то, что нужно только ему. О дзюдо много написано, но окончательную точку ставить рано — тема эта неисчерпаема. Более чем столетняя история дзюдо привлекает все новых и новых поклонников.

Основные принципы тренировки в дзюдо

Спортивная тренировка является сложным, многосторонним процессом, который подчиняется закономерностям общего и специального характера. В неразрывной связи в процессе спортивной тренировки решаются две главные задачи: обучение и воспитание. В ходе обучения спортсмены осваивают специфические спортивные приемы и теоретические знания. А воспитательный процесс подразумевает совершенствование их моральных качеств в ходе обучения.

Существуют определенные принципы построения тренировочных занятий.

Принцип многосторонности

Под этим принципом подразумевается необходимость не только технической подготовки, но и одновременно с ней воспитание спортсмена целостной и гармоничной личностью.

Специфика дзюдо такова, что само по себе обучение этому виду единоборств всесторонне физически и умственно развивает спортсменов, так как от них требуется отличное знание техники и теории этого вида спорта.

Не смотря на то, что физическое совершенство выступает на первый план в тренировке дзюдо, прийти к нему можно лишь воспитывая также решительность, уверенность в своих силах, выносливость, порядочность и честность в поединке.

Важно, чтобы процесс подготовки борцов учитывал их социальные условия: образование или профессию спортсмена, семейное положение, его участие в общественной жизни.

Принцип систематичности

Этот принцип является основным требованием подготовки спортсменов. Оптимальный план на конкретную тренировку тренер может составить только имея полное, целостное представление о тренировочном процессе.

Принцип систематичности решительным образом влияет на процесс тренировки. Его действие прослеживается от начального знакомства спортсмена с техническими и тактическими действиями до их полного освоения. Качество методик тренировки определяется оценкой объективных данных и тщательным анализом, который должны проводить спортсмен и тренер.

Принцип наглядности

Наглядность – еще один важный принцип. Обучая борьбе, необходимо создавать точное и полное представление об определенном движении, тактике и т.п.

Наглядность можно обеспечить разными способами. Дети лучше воспринимают информацию посредством зрения, обоняния, двигательного восприятия. По мере взросления, все большее значение приобретает объяснение на словах.

Совершенный показ разучиваемого приема занимает важное место в тренировке. Если спортсмен не может принять непосредственное участие в занятии, например, когда он получил травму, то он может просто следить за ней. Простое сосредоточенное зрительное наблюдение также приносит большую пользу спортсмену. Наглядное представление хорошо формирует и наблюдение за соревнованиями, особенно в случае необходимости анализировать использованные приемы.

В последнее время все чаще в качестве учебных пособий используются учебные видеофильмы, специальные обучающие компьютерные программы. Также полезно использовать таблицы, содержащие схемы технико-тактических действий. Хорошо, если рядом с татами расположена доска, на которой можно зарисовать определенную схему движения и детали, например, как перемещать и располагать ступни при проведении приема.

Принцип соответствия

Этот принцип напрямую зависит от способностей дзюдоиста. Тренер должен ставить перед спортсменом только посильные задачи, чтобы их выполнение придавало ему уверенность в своих силах, побуждало к освоению следующих, более сложных заданий, упражнений, технических действий.

Обычно тренировка дзюдо проходит в коллективе. Важно, чтобы тренер поощрял и подбадривал спортсменов, учитывая особенности характера каждого из них.

Нельзя забывать про принцип соответствия, определяя тренировочную нагрузку. Учитывать необходимо следующие факторы: продолжительность тренировки, двигательные способности, состояние здоровья, психические свойства, индивидуальные особенности. Постоянно повышать нагрузку, сложность задач и интенсивность позволят систематические тренировки.

Тип нервной системы спортсмена в значительной мере влияет на динамику развития эффективности и повышение нагрузки. Часто встречаются дзюдоисты, имевшие вначале низкий технический уровень, но с хорошей переносимостью больших нагрузок, что, в конечном счете, позволяло им достигать хороших результатов. И наоборот, лучшие спортсмены, могут совершенно не переносить перегрузок.

Принцип постоянности

Приобретенные в процессе тренировок навыки должны постоянно закрепляться и совершенствоваться. При недостаточном повторении приобретенные знания и навыки ослабевают.

Для борца дзюдо очень важно, чтобы приобретенные навыки закреплялись в разных условиях. Например, «коронный» прием важно совершенствовать с партнерами разного роста и веса. Такая работа помогает лучше усвоить движение и искоренить ошибки.

Непрерывный тренировочный процесс – предпосылка успеха.

Общие знания и принципы дзюдо

История дзюдо

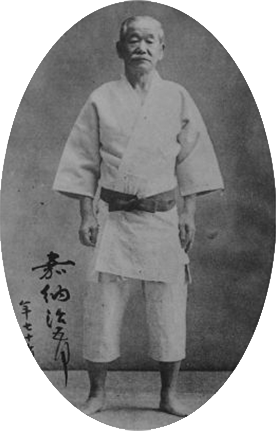

Дзюдо происходит от дзюдзюцу. Он был создан профессором Дзигоро Кано, который родился в Японии 28 октября 1860 года и умер 4 мая 1938 года, всю жизнь продвигая дзюдо. Освоив несколько стилей дзю-дзюцу, включая Кито-рю и Тендзин-синьо-рю, в юности он начал разрабатывать свою собственную систему, основанную на принципах современного спорта. В 1882 году он основал Институт дзюдо Кодокан в Токио, где начал преподавать и который до сих пор является международным авторитетом в области дзюдо.На фотографии ниже изображен Дзигоро Кано с собранием лидеров дзю-дзюцу в 1921 году. Название Дзюдо было выбрано, потому что оно означает «мягкий или уступчивый путь». Впервые Америка познакомилась с дзюдо в конце 1800-х годов. В 1904 году Ёсицугу (Ёсиаки) Ямасита, один из учеников Кано, поехал в США и обучал этому японскому виду спорта кадетов Теодора Рузвельта и Вест-Пойнта. Несмотря на развитие многих местных клубов и региональных ассоциаций, попытки организовать дзюдо на национальной основе не увенчались успехом.В начале 1930-х годов дзюдо преподавали в нескольких колледжах Калифорнии. В 1932 году Кано читал лекции по дзюдо в Университете Южной Калифорнии. В том же году были сформированы четыре ассоциации дзюдо США, которые позже были признаны Кодоканом как представители американского дзюдо. Вы можете найти больше информации об истории дзюдо здесь или здесь.

Философия и принципы

Целью дзюдо является наиболее эффективное использование физических и умственных сил. Его подготовка заключается в понимании истинного смысла жизни посредством умственной и физической тренировки атаки и защиты.Вы должны развиваться как личность и стать полезным для общества гражданином. Подробнее о философии здесь.

Основные принципы дзюдо просты для понимания и очень важны для человека, изучающего технику дзюдо. Приемы дзюдо позволяют слабому и маленькому человеку преодолеть большого и сильного, потому что они основаны на научных принципах, таких как рычаги воздействия и равновесие. Подробнее о принципах здесь и здесь.

Додзё (Клуб)

Слово Додзё имеет много значений, например, зал для упражнений, зал для тренировок или место обучения пути.Формально он использовался буддийскими монахами в отношении поклонения, он также мог быть залом для медитации или клубом. Как видите, это может иметь очень много значения для боевых искусств, которые вы изучаете. Нашим видом спорта является дзюдо, мы называем его дзюдо додзё. Узнайте больше о традиционном японском додзё здесь. Найдите клубы дзюдо по всему миру здесь.

Дзюдоги, Униформа, Кимоно

Дзюдоги — это официальное японское название традиционной формы, используемой для тренировок и соревнований по дзюдо. На самом деле он произошел от традиционных предметов японской одежды.Дзигоро Кано заимствовал оригинальное дзюдоги из кимоно и других японских предметов одежды на рубеже 20-го века, и, как таковая, дзюдоги была первой современной формой для тренировок по боевым искусствам. С годами рукава и брюки были удлинены, материал и форма изменились, традиционный неотбеленный хлопок теперь стал беленым, а дзюдоги стали доступными; тем не менее, униформа все еще очень близка к той, что использовалась 100 лет назад. Информация о соревнованиях по дзюдоги и местах, где их можно купить.Часть дзюдоги — это пояс, вот как его можно завязать и видео. Также узнайте, как вы можете сбросить ги здесь.

Пояса и звания

Достижения в дзюдо признаются серией званий. Разряды учеников называются кю и обычно различаются цветными поясами ( оби ). Во всем мире могут использоваться разные цвета, а в некоторых странах существует более 6 кю рангов. Десять разрядов черного пояса или эксперта называются дан .Узнайте больше о традиционных званиях дзюдо здесь и о том, что на самом деле означает черный пояс.

Сансей (учитель), Поклоны и сидения

Сансей. Термин сенсей включает несколько уровней значения. Некоторые мастера боевых искусств приравнивают его к «мастеру», но это значение редко используется в кругах дзюдо. По мере того, как вы продвигаетесь в дзюдо, становится очевидным, что существует так много техник и аспектов дзюдо, что потребуется целая жизнь, чтобы изучить их все. Кажется, что мастерство остается недосягаемым, и его нелегко достичь или востребовать.Бывают моменты мастерства, например, когда участник достигает неуловимого легкого ippon (победа), но они мимолетны. Всегда есть чему поучиться, и учителя дзюдо обычно первыми признают, что они больше похожи на новичков, чем на мастеров. 10 вещей, которые вы должны знать о своем сансее.

Поклон. Посредством очень специфических обычаев был установлен упорядоченный, функциональный и эффективный метод поведения для использования во всех додзё. Один из самых первых правил этикета, который должен усвоить Деши (ученик), — это когда он входит или выходит из любого Додзё, он должен выполнять Рицу Рей (стоячий поклон) в Додзё и из него.Это Рей не только физически, но и мысленно.

Сидячие. Находясь в любом додзё, вы должны сидеть в правильной сэйдза (сидя на коленях), если только сенсей не скажет вам сесть как-то иначе. Правильный способ сидения — эфир сейдза или анза (скрестив ноги). Никогда никому ниже ранга Черного пояса не разрешается сидеть в зоне Камиза Додзё.

Когда вы сидите в додзё, неправильно сидеть, вытянув ступни и ноги перед собой, или лежать на ковре каким-либо образом, если вы не участвуете в какой-либо специальной тренировке или не выполняете особый тип Тайсо.Также недопустимо откидываться назад, положив одну или обе руки на коврик позади себя.

Правила дзюдо

Правила соревнований по дзюдо развивались постепенно на протяжении последнего столетия, но особенно с момента образования Международной федерации дзюдо в 1951 году. Самые ранние зарегистрированные правила касались индивидуальных матчей, и только позже, когда турниры по дзюдо были организованы с большое количество конкурентов, которые должны были быть созданы методы, чтобы определить, кто был победителем среди группы людей.Здесь вы найдете оригинальные правила Кодокана, официальные правила Международной федерации дзюдо и статью об эволюции правил в дзюдо. Также здесь есть простое руководство по соревнованиям и информация о том, чего ожидать от турнира.

Рефери и штрафы

Здесь вы найдете все сигналы рефери. И список основных штрафных санкций здесь.

Часто задаваемые вопросы и словарь

Вопросы и ответы о боевых искусствах, дзюдо, кодокане и многом другом.

.  Кендзи Томики родился 15 марта 1900 года. В 1956 году, когда следующее было впервые опубликовано, Кендзи Томики был 7 даном дзюдо, 8 дан Айкидо, профессор дзюдо Университета Васэда, член Специального руководящего комитета Кодокана и официальное лицо Всеяпонской федерации дзюдо. В 1971 году ему был присвоен 8-й дан по Кодокан Дзюдо. Кендзи Томики умер 25 декабря 1979 года. Содержание 1. Физическая подготовка |

Кендзи Томики выполняет удэ гарами Кендзи Томики выполняет удэ гарами |

В предыдущем разделе, посвященном принципу естественной осанки, было дано объяснение того, как сделать себя неуязвимым для всех возможных атак и как победить получается. В этом разделе, посвященном принципу кузуси (нарушение позы), он покажет, как получается побежденный. Ведь для того, чтобы прояснить теорию победы, нужно в то же время знать теорию поражения.Кодокан дзюдо обнаружил, что принцип техники (либо с обнаженными кулаками, либо с использованием оружия, такого как меч, копье, дубинка и т. Д.) Старой школы дзю-дзюцу состоит в нарушении состояния тела, которое потеряло равновесие. Он называется кузуре-но-йотаи (состояние нарушенного баланса). Иногда противник сам теряет равновесие, а иногда вы положительно нарушаете равновесие противника, приводя его к уязвимой позе. В дзюдо каждая техника анализируется на цукури (подготовительное действие) и каке (атака).Подготовительные действия далее делятся на айтэ-но-цукури (подготовка противника) и дзибун-но-цукури (подготовка себя). Подготовка соперника заключается в нарушении равновесия противника перед выполнением приема и постановке его в положение, в котором его будет легко применить. При этом сам участник должен находиться в позе и положении, в которых легко применять технику. Это подготовка себя.

Тонкость приемов дзюдо заключается не в действии исполнительских приемов, а, скорее, в навыках, с которыми выполняется предварительная подготовка.Это была дальновидная и оригинальная идея основателя Кодокан Дзюдо, который проанализировал технику, которая применяется в одно мгновение, и придал важность изучению и практике подготовительных действий. В случае подготовки противника необходимо изучить теорию и практику принципа нарушения равновесия, в то время как в отношении подготовки себя необходимо изучить естественную позу, а также теорию и практику ма-ай. (космическое состояние).

6.Стабильность

Центр тяжести стоящего мужчины находится почти в гипогастральной области. Когда перпендикулярная линия, проведенная от центра тяжести, проходит через точку опоры или середину основания, образованного двумя ступнями, осанка человека стабилизируется.

Человек готов упасть, когда его тело раскачивается вперед и назад или из стороны в сторону, а перпендикулярная линия, проведенная из центра тяжести, отходит от точки опоры. Однако когда тело живого человека теряет равновесие, он пытается его восстановить.Хотя центр тяжести колеблется, он может сохранять прямую позу. В случае, если центр тяжести стоящего человека резко колеблется и он не может сохранять устойчивость, он поддерживает свое тело, выставляя ногу вперед в направлении, в котором стремится центр тяжести. Короче говоря, осанка стоящего человека на первый взгляд кажется неустойчивой, но равновесие умело поддерживается правильными шагами. Если какая-то внешняя сила действует на человека в момент, когда он теряет равновесие, он сразу же падает, как описано ниже.

- Тело легко падает, когда что-то препятствует ступне, расположенной в направлении, в котором стремится центр тяжести, е.г., когда стопа тушится, спотыкается о камешек.

- Когда равновесие тела потеряно, время, когда центр тяжести теряется, короче, чем время, необходимое периферическому органу чувств, чтобы сообщить о потере равновесия тела нервному центру, а последний — приказать ступне мышцы через нерв стопы, чтобы выдвинуть стопу вперед; например, когда тело наклоняется вперед и падает вперед из-за внезапного приложения силы со стороны спины, не давая человеку времени выставить ступню вперед.

7. Принцип мягкости (Дзю-но-ри)

В предыдущих разделах утверждалось, что мы никогда не проиграем, если будем сохранять правильную осанку и присутствие духа, а при выполнении движений и действий мы используем тело естественным и разумным образом. Также было показано, как легко мы терпим поражение при потере равновесия тела. Затем мы должны узнать, как эти два принципа следует применять на практике в соревнованиях по дзюдо, а именно, как бороться с силой противника, применяемой к нам, и как добиться окончательной победы.Правила этого занятия называются дзю-но-ри, или принцип кротости.

а. Принцип мягкости с точки зрения отношения силы

При встрече с противником существуют различные способы применения принципа мягкости против силы, применяемой против нас. Поединок может проводиться в положении стоя или иногда в положении лежа. Существуют также различные виды техник, такие как техники положения стоя, техники позы лежа, техники удержания, техники удушения, а также сгибание и скручивание суставов.Чтобы техники в полной мере применялись в соответствующих ситуациях, необходимо применять принцип мягкости.

В чем же тогда принцип кротости? В технике положения стоя участник не действует против силы, приложенной противником, но, следуя ей, он использует силу и пытается сломать позу противника. Например, когда вы и ваш противник противостоите друг другу через некоторый промежуток времени, и он делает шаг вперед и толкает вас рукой в грудь, вы тоже делаете шаг назад вместо того, чтобы действовать против него, и вы не почувствуете сопротивления противника. сила противника.Если в это время ваш шаг назад длиннее, чем шаг противника вперед, его собственная сила нарушает равновесие вперед, и вы можете бросить его вперед, потянув вперед руку, которую он толкнул. Если, опять же, противник тянет ваш передний отворот, вы можете бросить его таким же образом, двигаясь вперед после тяги. Короче говоря, принцип состоит в том, чтобы тянуть в ответ на толчок противника и толкать в ответ на его тягу. Другими словами, поддавшись силе воздействия противника на вас, вы нарушаете его равновесие, нанося удары по слабому месту в его позе.В этом случае будет более эффективным уклоняться от толчка противника и тянуть его, воспользовавшись этой возможностью, чем отступать в направлении толчка противника и тянуть его. Направление движения оппонента меняется вокруг вас, и противник не только должен делать больше движений, чем вы, но он склонен терять равновесие отчасти из-за действия центробежной силы. Среди экспертов по дзюдо есть поговорка: «Двигайтесь по кругу в ответ на толчок». Следя за действиями противника, вы всегда должны двигаться так, чтобы вести его вокруг себя и нарушать равновесие его позы.

Этот принцип мягкости означает в широком смысле действия, направленные на поддержание вашей инициативы против сопротивления и препятствий, возникающих из окружающей среды. Манеры принятия позы, шагов и движений тела в соответствии с принципом естественной позы указывают на то, что действия против всякого сопротивления должны следовать принципу мягкости. Что касается случая, когда ваше тело теряет равновесие, и вы, наконец, падаете, прерывание падения задумано как средство защиты вашего тела от ударов о землю.Это тоже проявление принципа мягкости. Как было подробно объяснено в другом месте, когда ваше собственное тело вот-вот упадет, вы должны округлиться и упасть, вместо того чтобы сопротивляться импульсу, в то время как вы используете свои руки, чтобы защитить тело от удара о землю. Короче говоря, вы предотвращаете сопротивление земли, ловко уступая земной гравитации (которая действует на вас до того, как вы попадете под силу противника), и таким образом пытаетесь проявить инициативу.

г.Принцип кротости с точки зрения отношения движений

В предыдущем отрывке было дано объяснение отношений силы между вами и противником. Далее это должно быть дано из отношения движения. Во время схватки ваш противник развивает лихорадочную физическую активность; так что не получится так, как вы хотите. Например, вам будет сложно нанести удар по лицу, предплечью или бокам противника, а также замахнуться его ногой или поясницей, потому что противник тоже ни на мгновение не стоит на месте.Еще сложнее схватить запястье или руку противника. В старинной книге секретов боевых искусств упоминаются три следующие возможности нанести удар противнику:

- Нанести удар в начале.

- Удар на финише.

- Удар по квитанции.

«Нанесение удара в начале» применяется, когда противник начинает действие, в котором он переходит из неподвижного состояния. Внимательное наблюдение показывает, что движение человека — это последовательность покоя и движения, за которым следует движение, а движение за покоем.Вы наносите удар противнику в момент его действия. Например, когда противник бьет кулаком, он должен сначала поднять его. Момент, когда он начинает поднимать кулак, и момент, когда он начинает наносить удар поднятым кулаком, называется «началом». В «нанесении удара на финише» «завершение» означает момент, когда противник нанес удар поднятым кулаком и полностью вытянутым предплечьем. «Нанесение удара по квитанции» происходит, когда противник получил нанесенный вами удар и, намереваясь только его парировать, прекратил все остальные действия.

Во всех этих случаях вы пользуетесь паузой при смене одного действия на другое. Воспользовавшись тремя вышеупомянутыми случаями, вы наносите удар, захват или парируете. Но на самом деле вы должны быть осторожнее. Пауза при переходе от одного действия к другому означает момент, когда противник останавливается. Момент может быть минутной долей секунды, поэтому трудно нанести удар или схватить только в это мгновение. Когда, например, вы преследуете муху или стрекозу, вы часто терпите неудачу, если пытаетесь поймать ее в тот момент, когда она на чем-то останавливается.Вы добьетесь успеха, если поймаете его, настроив движение руки в зависимости от скорости и направления насекомого, прежде чем оно приземлится. Таким образом, каждый понимает, что для того, чтобы успешно использовать три возможности для нанесения удара, необходимо иметь практику в подгонке ритма ваших действий к ритму движения противника. Невозможно понять принцип кротости, если не усвоить это отношение ритма. Как и в случае движения в естественной позе, можно настроить ритм движения вашего тела на ритм движения тела противника.Только тогда, когда ритм движений тела согласован, вы можете согласовать ритм движений ног и рук с ритмом вашего оппонента и воспользоваться возможностью применения различных техник.

Применение принципа мягкости хорошо проявляется в техниках и пяти ката (формах) школы ( ito школы дзюдзюцу , которые сохранились как koshiki-no-kata (формы античности) Кодокан Дзюдо.Приложение силы и движение тела выполняются совершенно естественно, не вызывая никакого напряжения, и позволяют участнику контролировать противника, не действуя против его силы. Движение составляет великолепный и красивый ритм. Издавна принцип кротости символизировался ветвью ивы или бамбука, которые податливы и нелегко сломать. Это также было похоже на движение валов, накатывающихся и удаляющихся по пляжу. Многие старые школы джиу-дзюцу получили свои названия от этих символов.Термин айки , используемый в айкидзюдзюцу или айкидо , означает «мягкость». Восточные искали источник всех человеческих действий в ки (дух). Сила происходит от духа, а движение тела осуществляется духом. Поэтому они считали первоочередной задачей воспитание духа. Мэнций говорит: «Воля ведет дух; дух пронизывает тело». Иссай-Чозан, древний фехтовальщик, пишет: «Дух несет разум и контролирует тело». Приспосабливать свой собственный дух к духу оппонента — значит подстраивать свою силу под силу оппонента, и это внутреннее объяснение принципа мягкости.

Кендзи Томики, автор книги «Дзюдо с айкидо», опубликованной в 1956 г. Кендзи Томики, автор книги «Дзюдо с айкидо», опубликованной в 1956 г. |

Дзюдзюцу (искусство кротости) также раньше называлось ва-дзюцу (искусство согласия) , Это показывает, что ju (мягкость) также имеет значение wa (гармония). В Рюко-но-маки (букв. Книга Дракона и Тигра), который считается одним из старейших томов, излагающих секреты боевых искусств, есть отрывок: «Если противник обратится к нам, мы встретим его. ; если он уйдет, мы позволим ему уйти.Лицом к врагу мы стоим в согласии с ним. Пять и пять — десять. Два и восемь — десять. Один и девять — десять. Все это свидетельствует о согласии ».

Ва , или согласие, является фундаментальным принципом японских боевых искусств. Выраженный в современных терминах и упрощенный для всех, он стал принципом мягкости. Принцип мягкости учит тому, что нужно идти не против силы противника, а вместе с ней, и при этом сохранять правильную позицию, чтобы не потерять равновесие.Это соответствует духу, изложенному в замечании Конфуция в его «Аналектах»: «Высший человек послушен, но не слепо уступает». Дзю-дзюцу возник как метод борьбы между мужчинами. Но благодаря практике экспертов в течение многих лет оно было усовершенствовано как искусство, его принципы все более и более тщательно изучались и приобретали моральное значение, пока оно не превратилось в дзюдо, которое мы изучаем и практикуем сегодня. Дзюдо — это не просто проявление насилия или средство борьбы, но его можно изучать и применять как учение о жизни.