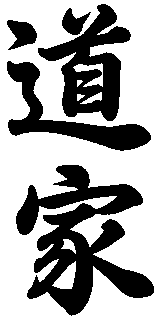

ЛАО-ЦЗЫ И ДАОСИЗМ

Даосизм – одна из древнейших духовных систем Китая, которую связывают с учением философа Лао-цзы, жившим в конце 6-го века до н.э. Сам термин «Даосизм» в какой-то мере случайный, так конфуцианцы называли всех тех людей (а их было много), которые «говорили о Дао», но могли не иметь никакого отношения к учению Лао-цзы. Они могли совершать разные ритуалы и придерживаться разных видов практик, быть лекарями, знахарями, магами, бродячими воинами.

В источниках о Лао-цзы нет сведений биографического характера, поэтому некоторые современные исследователи даже сомневаются, существовал ли он вообще.

Согласно древнекитайскому историку Сыма Цяню, настоящим именем философа было Эр Ли. Он родился в царстве Чу предположительно в 604 году до н.э., а умер предположительно в 524 году до н.э.

Известно, что Эр Ли довольно рано стал исполнять обязанности главного хранителя архива царского двора и оставался им много лет. Работа в императорской библиотеке давала ему возможность много учиться. Когда позднее он начал высказывать свои воззрения на философию и религию, он завоевал уважение и восхищение многих людей, которые стали называть его Лао-цзы, что означает «Старый Учитель».

Но Лао-цзы не стремился воздействовать на современников и не основывал никакой школы. Слава не изменила его жизнь. Он так и оставался хранителем императорских архивов ещё долгое время, пока нарастающий всеобщий упадок нравов при дворе не вынудил его подать в отставку.

Предание гласит, что он «ушёл на запад». Согласно даосской легенде, однажды страж пограничной заставы Инь Си по расположению звёзд предугадал появление на заставе великого мудреца Лао-цзы и надлежащим образом подготовился к его прибытию. Лао-цзы, принятый по всем правилам гостеприимства, по просьбе Инь Си изложил своё учение в знаменитой книге «Дао Дэ Дзин». О его дальнейшей судьбе больше ничего не известно. Маленькая книжка, которую он написал и передал пограничнику, перед тем как исчез, – единственное доказательство существования призрачного Лао-цзы в реальном мире.

Единственное сочинение Лао-цзы называется «Дао Дэ Цзин» («Книга Пути и добродетели»). Несмотря на глубокую древность, этот небольшой трактат по сей день поражает силой своей философской мысли. Он, наряду с Новым Заветом и буддийской Сутра-питакой, стоит выше всех других священных книг по возвышенности идей и глубине нравственных понятий. Преобладающей формой в «Дао Дэ Цзин» являются противопоставления, где легко постижимое и труднодоступное соединены вместе.

«Дао Дэ Цзин» до краёв наполнена мыслями. Некоторые понять легко, иные трудно, а какие-то и вовсе невозможно. Это наименее понятная книга в мире. Хотя в ней всего около 5 тысяч слов, она по сей день является предметом исследования – настолько она непонятна и сложна. В центре доктрины Лао-цзы стоит учение о Великом Дао. Дао – это Великое Начало всего в мире, и люди, которые хотят вести добродетельную жизнь, должны следовать Дао.

Что такое Дао, не совсем ясно. Это понятие настолько многогранно, что невозможно дать ему чёткое определение. В буквальном переводе Дао означает «Путь», но в китайском языке это слово имело такой же многогранный смысл, как и греческий термин «Логос». Словом «Дао» обозначали правило и порядок, смысл и закон, Высшую Духовную Сущность и жизнь, пронизанную этой Сущностью. «Человек следует законам Земли, Земля следует законам Неба, Небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе». Дао выступает и как непознаваемый Абсолют, и как закон, и как первопричина, которая конкретизируется и материализуется в Дэ.

Считается, что Дао есть Источник всего и стоит надо всем. Оно бестелесно, туманно и неопределённо. И поскольку Дао – духовное начало, его невозможно постичь ни зрением, ни слухом, ни осязанием. Всё видимое бытие бесконечно ниже Его. Поэтому философ осмелился назвать Дао – Небытием. Его реальность превосходит реальность земного и чувственного. Постижение Дао должно стать главным смыслом человеческой жизни.

Практическая часть учения построена на сложной системе символики взаимосоответствий и единения мира внешнего (космического) и внутреннего (человеческого).

Согласно этому учению, всё пространство пронизано единой энергией «Ци», которая разлита в окружающей Природе, в Космосе. Поступая в организм человека, эта энергия передаётся всем органам тела и перерабатывается ими, образуя в совокупности внутренний поток уже личной биоэнергии человека. Поток этой внутренней биоэнергии циркулирует в организме, и избыток её выходит из него. Таким образом, человек существует в океане энергии Ци, как рыба в водной стихии.

В восточной традиции считается, что сущность жизни – это и есть обмен энергией Ци между человеком и Космосом. Когда поток Ци сильный и беспрепятственный, человек здоров. На этом и основаны методы целительства и оздоровления в даосизме. (О них рассказывается в главе «Эфирное тело человека» моей книги «Восток и Запад о Вселенной и Человеке».) Усилить поток Ци можно с помощью дыхательных упражнений и правильного питания. Большое значение также придаётся этике, то есть развитию «правильного чувства и правильного действия». Сам Путь Дао воспринимается как начало энергетическое, одухотворяющее.

В священном тексте «Дао Дэ Дзин» есть прямое указание на разделение космической энергии на высоких «этажах» Неба на два Начала: Инь (тёмное, женское Начало) и Ян (светлое, мужское Начало), олицетворяющие два типа вселенских сил, которые составляют суть проявленного мира. Инь и Ян неразделимы и дополняют друг друга. Они в одно и то же время являются и противоположными, и взаимодополняющими, оставаясь в равновесии, в гармонии. Графически эта концепция выражается символом Тай-Ши («Круг существования», или «Круг Инь-Ян»), изображённым на рисунке.

Философию Инь-Ян следует считать констатацией существующего порядка вещей. Основой любого жизненного проявления является баланс двух противоположностей. Мудрый человек видит двойственность всего сущего и живёт в гармонии с этой данностью. Именно такой подход позволяет жить счастливо и независимо от чёрных или белых полос в судьбе человека.

Лао-цзы предлагал избавиться от всего рационального (социальных и иных запретов и предубеждений) и возвратиться к Дао, естественной гармонии Природы. Он говорил, что мир таков, каков он есть, и если существует совершенство, оно вокруг нас, но не в нашем воображении. Исходя из этой предпосылки, любая попытка изменить мир является посягательством на его совершенство, обнаружить которое можно, лишь находясь в состоянии естественного покоя. Отсюда учение Лао-цзы принципиально отличается от других тем, что оно основано на личностном постижении и не имеет социальной составляющей. Поэтому идеальный даос – это отшельник, который с помощью медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания и погрузиться в общение с божественным Дао.

Лао-цзы считал, что единственный способ сделать людей хорошими – это обращаться с ними по-доброму. Он писал:

«С теми, кто добр ко мне, я добр,

И с теми, кто недобр ко мне, я добр.

И таким образом все становятся добрыми».

Позднее он написал: «По-настоящему добрый человек любит всех людей и не ненавидит никого».

Лао-цзы учил людей жить просто, перестать воевать и всегда идти по Праведному Пути.

Отрывков, которые легко понять, в «Дао Дэ Дзин» немного. В основном учение мудрого Лао-цзы скрыто в полумраке. Но всё же этот трактат явился ядром, вокруг которого стало формироваться учение даосизма.

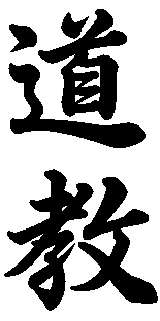

Даосизм (китайское «Дао цзяо» – дословно «учение о Дао») – китайское мистическое вероучение, возникшее во 2-ой половине первого тысячелетия до н.э.. «Дао Дэ Дзин» служит его Священным Писанием. Это самая короткая из всех священных книг в мире.

Даосизм оставил после себя немалое количество символов, которые связаны с самыми древними, наиболее архаическими представлениями о духах, «этажах» Неба, путешествиях в загробный мир и общении с предками. Он до сих пор широко использует своеобразную «тайнопись», очень напоминающую знаки шаманов, – систему видоизменённых иероглифов, которые, будучи написанными, например, на стене дома или на бумаге, определённым образом влияют на мир духов. Сегодня в даосские монастыри приходят десятки китайцев, но не для того, чтобы «исповедовать даосскую религию», а затем, чтобы поклониться духам предков либо очиститься от вредоносных духов.Даосизм проповедует изначальную природность, естественность и простоту бытия. Поскольку Путь Дао царит над миром объективно и независимо от человеческого желания, то единственный курс «правильной» жизни – это «следовать Дао». Дао проявляется через обыденную жизнь и воплощается в поступках вполне обученных людей, хотя мало кто из них полностью «идёт по Пути».

В Китае всегда особенно велика была роль учителя, который воспринимался как воплощение самого невидимого Дао, как его «вещественное» выражение. Учитель не объяснял «учения о Дао», не рассказывал никаких теорий. Важнейшим принципом считалось само простое пребывание рядом с ним какое-то время для обретения учеником внутреннего энергетического образа Наставника. В результате такого контакта с учителем происходила перестройка внутреннего энергетического образа ученика. Постичь такое искусство за короткий срок было невозможно, поэтому ученик стремился продлить как можно дольше время своей жизни рядом с Наставником, чтобы целостно воспринять его энергетический образ.

Формально с точки зрения поклонений и ритуалов во главе даосского пантеона стоит либо «Небесный предок», либо «Правитель Дао», который нередко ассоциируется с Лао-цзюнем – обожествлённым в первых веках н.э. Лао-цзы. Именно его изображение занимает центральную часть алтарей в храмах, помещается в даосских кумирнях, ему регулярно возжигаются благовония.

И всё же, по сути, даосизм – это воплощённая методика общения с духами, установления самых тесных контактов с потусторонним миром и одновременно методика создания защиты от этого неизвестного мира. Духи являются проводниками и представителями невидимого Дао.

На рубеже новой эры в результате синтеза учений Лао-цзы и его последователей даосизм сформировался как религиозно-философская система. Благодаря влиянию буддизма, пришедшему в Китай в 1–3 веках н.э., даосизм превратился из аморфного течения магов, медиумов и гадателей во вполне оформленную религиозную систему с мощным религиозным комплексом, системой ритуалов и поклонений, пантеоном богов и духов, каноническими текстами. Именно благодаря буддизму, даосизм смог подняться до одной из основных идеологических систем императорского Китая.

В это же время начинает зарождаться монашество и появляются первые даосские обители, с которыми связано становление и сохранение учения Лао-цзы и книжной культуры даосизма.

Мудрецы, учёные, алхимики создавали уединённые обители – прототипы будущих монастырей, служивших им местом постижения Истины, хранилищем книг и лабораториями. Они постигали там Путь Дао, занимались алхимией, сбором сакральных текстов и т.п.

Большинство первых даосских обителей создавалось на традиционно почитаемых в Китае священных горах, куда издавна уходили отшельники и где с глубокой древности селились разного рода маги и чудотворцы.

Даосские обители, а впоследствии и монастыри, с самого начала своей истории были тесно связаны с текстами откровения, зафиксированными, хранимыми либо полученными свыше в этих местах. Иначе говоря, даосская обитель и даосская Книга как бы изначально были соединены незримыми, но неразрывными нитями. С текстами откровения был связан не только даосский ритуал, но и формальное определение чина того или иного подвижника на стезе монашества, а также его одеяние и статус. Даосы переняли у буддистов многие методы медитативной практики, чтение молитв и распорядок дня.

В 4-м веке н.э. даосизм начинает вызывать интерес у многих представителей высших слоёв власти, аристократов и уездной администрации. Причина заключалась в том, что даосизм предложил эффективные методы оздоровления и продления жизни, а это, безусловно, волновало каждого. Он был не столько обособленным духовным учением, сколько своеобразным хранилищем древнейших мистических представлений и магических методов, которые время от времени «забрасывались» в светскую культуру.

В это время возникает и быстро развивается интерес к дыхательно-медитативным системам, даосские магические методы врачевания превращаются в повседневные методы лечения придворных чиновников и интеллектуальной элиты.

В 6–7 веках под значительным влиянием буддизма вместо скромных обителей создаются даосские храмовые комплексы, грандиозные по своему величию и красоте архитектурного ансамбля. Вокруг некоторых из них формировались влиятельные даосские школы, вырабатывавшие свои методы приобщения к сакральному и служившие центрами сохранения эзотерической традиции.

С течением веков эзотерические школы древнего даосизма становились всё более и более закрытыми, а их количество уменьшалось. Напротив, «внешние школы» (экзотерические) и секты, опирающиеся на даосское учение, стали естественным компонентом жизни китайцев.

В 13–14 веках начинается новый этап в развитии даосского монашества, связанный с появлением школы Всеобъемлющей истины. Данная школа, используя опыт предшествующей даосской традиции и буддийской школы дзен, создала стройную и достаточно строгую систему монастырской жизни, ориентированную на аскетизм и духовное подвижничество. В этом виде институт даосского монашества и даосская монастырская традиция продолжают своё существование и в современном Китае.

Даосские, равно как и буддийские монахи, выполняя роль древних медиумов и магов, обслуживают население. Они очищают и защищают от вредоносных духов, совершают свадебные церемонии и обряды, связанные с отпеванием умерших или рождением детей, вносят свой вклад в воспитание народа раздачей различных сочинений нравственного содержания. Даосские монахи, храня заветы Лао-цзы, соблюдают безбрачие и отличаются строгим благочестием.

В Китае даосизм никогда не был официальной религией. Скорее он представлял собой движение народных масс, одиноких практиков и отшельников. Но в недрах даосизма регулярно рождались новые идеи, которые вдохновляли учёных, политиков, писателей. Набирающая всё большую популярность на Западе философия Фэн-шуй зародилась как раз в даосизме.

Даосизм распространён в Китае, Корее, в регионах бывшей Манчьжурии, США.

Даосизм (Лао Цзы и основные понятия его учения, даосский аскетизм) — Студопедия

I

Даосизм— национальная религия Китая, наряду с этико-политическим учением конфуцианства и пришедшим из Индии буддизмом составившая так называемую триаду учений (сань цзяо), которые и стали основой духовной культуры Китая на протяжении тысячелетий.

Говоря о китайской культуре, мы привыкли рассматривать ее как некий монолит, нечто единое и цельное. Однако это совершенно неверно применительно к китайской древности. Подобно тому, как сам Китай (тогда царство Чжоу) был разделен (начиная с середины I тыс. до н. э. и до III в. до н. э., когда была создана единая империя) на множество отдельных, враждовавших между собой царств, так же и культура его являла собой картину значительного многообразия; существовало несколько типов культур, слившихся позднее в великом общекитайском синтезе.

В наибольшей степени отличались друг от друга культуры севера и юга Китая. Если для севера, давшего начало конфуцианству, характерно внимание к этической проблематике и ритуалу, рассудочное стремление к рациональному переосмыслению архаических основ цивилизации, то на юге (царство Чу) господствовала стихия мифопоэтического мышления, процветала экстатичность шаманских культов. И даосизм, созревший, видимо, в лоне южной традиции, тем не менее соединил в себе экзальтированную архаику юга и рациональность севера. Первая дала ему содержание, вторая наделила формой, предоставив созданный ею философский способ освоения действительности для выражения смутных и неосознанных творческих потенций. Без южной традиции даосизм не стал бы даосизмом, без северной — не смог бы сказать о себе языком великой культуры и книжной образованности.

Так, в IV—III вв. до н. э. из стихии архаических культов и неупорядоченных религиозных и космологических представлений появляетсядаосизм, сразу же «заговоривший» языком философии, но философии, не чуждавшейся притчи, переосмысленного в духе новой эпохи мифологического образа и странного парадокса.

Первым даосским мыслителем (и основателем даосизма) традиционно считается Лао-цзы (Ли Эр, Лао Дань), живший, по преданию, на рубеже VI-Vвв. до н. э., оставивший у начальника пограничной заставы Инь Си (Гуань Инь-цзы) изложение своего учения под названием «Дао-Дэ цзин» («Канон Пути и Благодати»), прежде чем ушел навсегда из Китая на Запад. Однако Лао-цзы уже в древности казался фигурой полумифической, а его имя («Престарелый Мудрец» или даже «Престарелый Младенец») открыло широкие возможности для мифотворчества. Так, одна из легенд говорит, что он пробыл в утробе своей матери 81 год и родился уже мудрым старцем, за что и получил свое прозвище. На рубеже нашей эры Лао-цзы (под именем Лао-цзюнь, «Престарелый Государь») был обожествлен как воплощение первоначала мира — великого Дао-Пути, а его книга получила статус откровения. Оставляя открытым вопрос об историчности прототипа легендарного Престарелого Младенца, отметим только, что большинство ученых считает, что в любом случае он не мог быть автором «Дао-Дэ цзина», который был написан не в VI-V, а в IV—III вв. до н.э.

В «Дао-Дэ цзине» речь идет о едином первоначале всего сущего, единой субстанции и одновременно мировой закономерности— Дао(букв. «путь»). Это понятие дало название даосизму (кигайск. дао цзяо «Учение Пути»). Впрочем, ничего собственно даосского в самом понятии «дао» нет. Это одна из важнейших категорий всей китайской культуры. Специфично лишь ее осмысление даосизмом. Если в конфуцианстве Дао — путь нравственного совершенствования и правления на основе этических норм, то в даосизме Дао космологизируется, приобретая значение высшего первопринципа, мировой субстанции, источника бытия всего сущего.

Здесь же следует добавить, что ни автор «Дао-Дэ цзина», ни другие древние даосы сами свое учение даосизмом не называли. Это название появляется позднее в исторических сочинениях для обозначения философии Дао-Пути и закрепляется в ходе объединения различных даосских направлений в рамках единой религии, точнее, речь должна идти об их осознании себя представителями единой религии, поскольку полного объединения не было, и даосизм всегда существовал в виде отдельных школ и направлений.

Но вернемся к «Дао-Дэ цзину». В нем говорится о двух аспектах Дао: именуемом и неименуемом, порождающем вещи и «вскармливающем» их. Последнее получает название «Дэ» («Благодать», «Благая Сила Пути». Весь мир оказывается как бы проявлением, развертыванием Дао, Путем, воплощенным в сущем. Каждая вещь, доходя до предела своего созревания, вновь возвращается в глубину первопринципа Дао. Однако человек может сходить с этого Пути, отступать от него, нарушая первозданную простоту естественности как своего бытия, так и вселенной. Проявляется это и в приверженности многознанию, и в создании усложненных социальных институтов. Поэтому «Дао-Дэ цзин» призывает возвратиться к изначальной природе, к упрощению и естественности. И выражен этот призыв прежде всего в понятии «недеяния» (у вэй). Впрочем, он отнюдь не означает бездействия или пассивного покоя. Под «у вэй» имеется в виду отказ от нарушения собственной природы и природы всего сущего, отказ от несообразной с природой, основанной исключительно на эгоистическом интересе субъективной целеполагающей деятельности и вообще отказ от какой-либо субъективности, изолированной от мирового целого во имя включенности в единый поток бытия. Важно отметить, что в средние века призыв возвращения к естественности нередко становился лозунгом мощных крестьянских восстаний, руководимых той или иной даосской сектой: природа не знает неравенства и угнетения, равно как и государственных институтов. Так формировалась даосская утопия с ее идеалом великого равенства-благоденствия (тай пин), восстанавливающего не только социальную справедливость, но и утраченную мировую гармонию.

Нельзя не назвать другого даосского мыслителя, Чжуан-цзы (IV- III вв. до н. э.), автора трактата, названного его именем. Впрочем, «Чжуан-цзы» трудно называть сухим словом «трактат»: так много в нем парадоксов, притч, эксцентричных образов, перетолкованных в духе даосской философии мифологем и литературного блеска.

Для мировоззрения Чжуан-цзы огромное значение имела концепция «уравнивания сущего» (ци у), согласно которой мир представляет собой некое абсолютное единство. В нем нет места четким границам между вещами, все слито друг с другом, все присутствует во всем. В этом мире нет никаких абсолютных величин, ничто само по себе не является ни прекрасным, ни безобразным, ни большим, ни малым, но все существует только относительно чего-то другого и в теснейшей внутренней связи и взаимообусловленности.

Однако даосизм не был бы религией, если бы не ставил перед собой цели указать путь к сверхъестественному совершенству. Таким путем и стало сформировавшееся к началу нашей эры учение о бессмертии и способах его обретения.

Для традиционной китайской культуры не была характерна вера в бессмертие души. Реальной признавалась только единая психофизическая целостность живого существа. Сам дух понимался вполне натуралистически: как утонченная материально-энергетическая субстанция (ци), после смерти тела она рассеивалась в природе. К тому же даосизмунаследовал от шаманизма учение о множественности душ — животных (но) и мыслящих (хунь). Тело выступало единственной нитью, связующей их воедино. Смерть тела приводила к разъединению и гибели душ. Поэтому уже в глубокой древности огромное значение придавалось средствам продления физической жизни, а долголетие (шоу) стало одной из важнейших ценностей китайской культуры. Постепенно возникла вера в возможность обретения бессмертия через употребление особых снадобий растительного или минерального происхождения, Существовали и представления о наличии в океане особых островов, населенных бессмертными, а знаменитый император— объединитель Китая Цинь Шихуан (III в. до н. э.) даже посылал туда морскую экспедицию.

Однако даосизм не удовлетворился идеалом просто физического, пусть даже и бесконечного, продления жизни. Истинный даосский бессмертный (сянь, шэньсянь) в процессе движения по пути бессмертия радикально трансформировал, преображал свое тело, которое, согласно даосскому учению, приобретало сверхъестественные силы и способности: умение летать по воздуху, становиться невидимым, одновременно находиться в нескольких местах и даже «сжимать время». В процессе занятий даосской медитацией радикальной трансформации подвергалось и сознание: бессмертный в полной мере ощущал и переживал даосскую картину мира, реализовывая идеал единства (единотелесности, единосущности) и со всем миром, и с Дао как таинственной первоосновой космоса. Даосизм выделял три основных типа бессмертных: небесные бессмертные, восходившие на небо и становившиеся членами божественной иерархии во дворцах Полярной звезды и созвездия Большой Медведицы; земные бессмертные, оставшиеся на земле и жившие на священных «знаменитых горах» или в особых «пещерных небесах» (дун тянь), напоминающих параллельные миры современной фантастики; бессмертные, «освободившиеся от трупа», т. е. святые, преобразившие свою плоть через смерть и последующее воскресение. Вера в «освобождение от трупа» восходила к архаическим ритуалам посвящений, предполагавшим переживание мистической смерти и последующего возрождения к новой жизни в процессе совершения ритуального действа.

Путь к бессмертию, по даосскому учению, предполагал занятия сложными методами особой психофизической тренировки (психотехники), во многом напоминавшей индийскую йогу и включавшей два аспекта: совершенствование духа и совершенствование тела. Первый заключался в занятиях медитацией: созерцании Дао и единства мира, единении с миром и с Дао самого практикующегося. Применялись и различные сложные визуализации божеств, символизировавших собой особые состояния сознания и типы жизненной энергии. Второй заключался в специфических гимнастических (дао инь) и дыхательных (син ци) упражнениях, сексуальной практике для поддержания энергетическогобаланса организма и занятиях алхимией, именно алхимия считалась высшим путем к обретению бессмертия.

Алхимия разделялась даосами на два типа: внешняя (вай дань) и внутренняя (нэй дань), из них только первая являлась алхимией в собственном смысле этого слова. Она предполагала создание в алхимической реторте как бы действующей модели космоса, в котором под воздействием огня вызревает эликсир бессмертия. Иногда функцию эликсира могло выполнять волшебное алхимическое золото, получаемое, как верили даосы, в процессе превращения (трансмутации) других металлов. Главное отличие китайской алхимии от европейской — се исходная теснейшая связь с медициной: в китайской алхимии даже золото «изготовлялось» как эликсир бессмертия. Вместе с тем в состав даосских эликсиров очень часто входили различные ядовитые вещества (ртуть, мышьяк, свинец), в результате чего многие последователи алхимии умирали преждевременной смертью, не избежали этой участи и некоторые императоры, стремившиеся к обретению бессмертия. И тем не менее даосскими алхимиками был накоплен ценнейший эмпирический материал в области химии и медицины, значительно обогативший традиционную китайскую фармакологию.

К X в. «внешняя» алхимия пришла в упадок и ей на смену пришла «внутренняя» алхимия, представлявшая собой алхимию только по названию, поскольку была ничем иным, как упорядоченным комплексом сложных психофизических упражнений, направленных на трансформацию сознания адепта и изменение ряда его психофизиологических параметров, — не случайно «внутреннюю» алхимию называют иногда «даосской йогой». Однако она заимствовала у собственно алхимии ее терминологию, способы описания практики, сделав названия минералов и веществ символами психофизических процессов и их структур. Это привело к тому, что на первый взгляд трудно отличить собственно алхимический текст от трактата «даосской йоги».

Последователи «внутренней» алхимии исходили из положения о полном подобии микрокосма и макрокосма, человеческого тела и вселенной. А раз в теле человека есть все, что есть в космосе, то нет никакой необходимости создавать его модель в тиглях и ретортах: само тело является подобной моделью, следовательно, можно создать новое бессмертное тело из веществ, соков и энергий собственного тела, при этом телесные субстанции через процедуру символического соотнесения уподоблялись веществам «внешней» алхимии. Особое внимание в практике «внутренней» алхимии уделялось управлению энергиями, протекающими, согласно ее теории, по особым «каналам» (цзин) тела, аналогичным меридианам акупунктуры, и накапливающимися в особых резервуарах— «киноварных полях» (дань тянь), напоминающих чакры («колеса», психофизиологические центры) индийской йоги. Всего выделялось три таких «поля»: в голове, в области солнечного сплетения и ниже пупа. При этом нижний центр считался основным. Управление же энергиями достигалось благодаря дыхательным упражнениям, дополненных сосредоточением сознания и созерцанием. Большинство из подобных практик весьма близки упражнениям, очень популярным в Китае и сегодня под названием «ци гун» (работа с энергией — ци). Подобно «внешней» алхимии, «внутренняя» также собрала богатый материал для китайской медицины; многое из него и сейчас пристально изучается врачами и психологами КНР.

Вся даосская литература: философские тексты, сочинения по религиозной практике, книги по магии и астрологии были со временем собраны воедино и составили гигантского объема «Сокровищницу Дао» — «Даосский Канон» (Дао цзан), начавший формироваться в V в. и окончательно сформировавшийся в XV-XVIIвв. Его тексты являются ценнейшим источником для изучения всех аспектов даосизма и исследуются учеными многих стран мира, в том числе российскими.

Даосизм исторически существовал в виде отдельных школ и направлений, наиболее известной является школа Небесных наставников (она же школа Пути истинного единства), созданная в середине II в. н. э. даосским магом Чжан Даолином. Согласно легенде, на горе Хэминшань (современная провинция Сычуань, юго-западный Китай) ему явился обожествленный Лао-цзы и объявил его Небесным наставником — своим наместником на земле. Этот титул передается в семье Чжан по наследству вплоть до настоящего времени. Сейчас 65-й Небесный наставник проживает на Тайване, хотя представители его рода есть и в КНР. Для этой школы характерна развитая практика богослужений-литургий сложного символического значение. Они проводились для обновления стихий космоса и являли собой как бы алхимическое действо, представленное в виде религиозного ритуала.

В IV в. появились школы Маошань и Линбао, придававшие большое значение отшельничеству и личному самосовершенствованию.

В XII в. в даосизме происходит своеобразная «реформация», приведшая к появлению новых школ, важнейшая из которых — школа Учения совершенной истины (Цюань чжэнь цзяо)— остается ведущей в даосизме и поныне. Эта школа особенно подчеркивает необходимость нравственного совершенствования, занятий медитацией по образцу буддийской школы Чань (Дзэн), требует от духовенства безбрачия и принятия монашеских обетов; из этой школы вышел и знаменитый монах Чанчунь (XIII в.), встречавшийся с Чингиз-ханом и пытавшийся наставить возжаждавшего бессмертия завоевателя на путь соблюдения даосских этических норм. Чан-чунь также является создателем монастыря Бай- юньгуань (Монастырь Белых Облаков) в Пекине, в настоящее время являющегося центром даосизма в КНР.

Следует отмстить, что монашество и монастыри не были органически присущи даосизму и возникли в нем во многом под влиянием буддизма. Более того, ряд даосских школ не признает института монашества и требования безбрачия. Однако преобладание, начиная с позднего средневековья, в даосизме школы Учения совершенной истины обусловило господствующие позиции именно монашеского даосизма в последний период его истории. Даосизм сыграл огромную роль в формировании системы религиозного синкретизма в средневековом Китае, выполняя посреднические функции между сложившимися религиозными традициями и народными верованиями Китая, с одной стороны, и между собственно китайскими религиозно-философскими учениями и буддизмом— с другой. Ряд направлений даосизма провозглашали принцип «единства трех учений» — конфуцианства, самого даосизма и буддизма, формируя тип синкретической религиозности, ставший определяющим в Китае вплоть до настоящего времени. Существовала теснейшая связь и между даосизмом и китайскими народными культами: с одной стороны, даосизм во многом создавал свой пантеон за счет заимствования материала из низового пласта китайской духовной культуры, а с другой— персонажи даосского пантеона очень часто становились популярнейшими объектами поклонения в народных, крестьянских верованиях («восемь бессмертных», богиня чадородия Сун цзы нян-нян и др.).

Даосизм остается живой религией Китая и в наше время. В Китае была создана «Всекитайская Ассоциация Даосизма» («Чжунго даоцзяо сехуэй»). Закрытая во время «культурной революции» 1966— 1976 гг., Ассоциация возобновила свою работу в 1980 г. Ее председателем является один из старейших и авторитетнейших даосских монахов Минь Чжитин. Центром Ассоциации является монастырь Байюны-уань в Пекине. Ассоциация издает свой журнал, ведет богослужебную, проповедническую и исследовательскую работу, в частности она готовит издание подготовленной даосскими учеными «Истории даосизма».

Даосизм оказал значительное влияние на все аспекты духовной культуры Китая, без его понимания невозможно по-настоящему глубоко оценить ни литературу, ни искусство, ни традиционную науку Китая. Глубоким было влияние даосизма и на другие страны Дальневосточного цивилизационного региона: Корею, Японию, Вьетнам, в которых образованные люди знали и ценили классические тексты даосизма, прежде всего его философские памятники. Проявляли большой интерес к даосизму и корифеи российской и западной культур. Так, Л. Н. Толстой перевел «Дао-Дэ цзин» на русский язык с французского подстрочного перевода; о даосской философии высоко отзывались А. Швейцер и Г. Гессе; даосские идеи повлияли и на концепцию американского писателя и мыслителя Г. Торо. Даосизм значим не только для китайскойкультуры. Он внес свой вклад и в культуру сопредельных стран, а также, разумеется, и в общекультурный фонд человечества.

II

На ряду с конфуцианством в Китае существует другая религия, образовавшаяся на туземной почве, это даосизм, основателем которого считается мудрец Лао-цзы. Некоторые высказывают сомнение в действительном существовании этого китайского философа и считают его легендарной личностью; но отсутствие более или менее точных сведений о его жизни едва-ли может служить достаточным основанием к отрицанию исторического характера его личности. Лао-цзы родился около 604 года до н.э. и большую часть своей жизни провел в городе Чоу (Чжау), где он некоторое время занимал должность хранитеоя архивов. Здесь Лао-цзы, будучи уже в глубокой старости встретился с Конфуцием, к которому он отнесся не вполне дружелюбно, так как совершенно расходился с ним во взгляде на условные формы человеческого общежития. Вскоре после этого свидания Лао-цзы отказался от должности и удалился в уединение, где и занялся разработкой своего учения о Дао, в потом предпринял путешествие в какую-то отдаленную страну. Больше мы ничего не знаем о его жизни; правда, в народных преданиях существует не мало сказаний о проявлениях его необычайной мудрости в чудесных событиях из его жизни; но легендарный характер этих сказаний слишком очевиден.

Учение Лао-цзы изложено в сочинении Дал-де-цзинь, т.е. в книге о Дао и добродетели. Многие считают эту книгу выдающимся произведением философской мысли. «В авторе книги Дао-де-цзинь, говорит ее французский переводчик Ремюза, я нашел истинного философа, последовательного моралиста, красноречивого богослова, тонкого метафизика. Он не уступает Платону в величественности, но вместе с тем и в неясности стиля; у него встречаются те-же мысли и в тех же почти выражениях. Но к сожалению, крайняя туманность этой книги делает ее мало-доступной для понимания; не смотря на тщательное изучение ее, она и до сих пор, остается во многих местах крайне загадочной не только для европейских, но даже и для китайских ученых. Текст этой книги, говорит тот-же ученый Ремюза, так темен, наши средства разобраться в нем так ничтожны, мы так мало знаем о событиях, на которые намекает автор, одним словом – мы во всех отношениях так далеки от впечатлений, под которыми он писал свое сочинение, что было бы слишком смело претендовать на точное воспроизведение его смысла, когда этот смысл нам не доступен».

Само слово Дао, употребляемое иногда и Конфуцием, представляется очень загадочным; его переводили словами путь, метод, природа, разум, даже отождествляли со словом Логос; но первичное значение его есть «путь», что соответствует и содержанию книги Дао-де-цзиннь, указывающей путь в высшей мудрости и совершенству. Однако, словом Дао обозначается и высший принцип всего бытия, первичная основа всего существующего. Во многих отношениях Дао напоминает абсолютную идею Гегеля, которая реализуется или обнаруживается в видимом мире: оно в одно и то-же время и бытие и небытие, и абсолютная полнота и совершенная пустота, и все и ничто. «Дао наполняет вселенную своим величием, хотя оно так утончено, что вполне помещается на кончике паутинной нити». В скрытом своем состоянии Дао не ощутимо, не познаваемо и не определимо; это как бы первобытный хаос, для которого нильзя подыскать ни имени, ни определения: «на верху оно не ярко, а внизу не мрачно; возвращаясь (из мира невидимости), оно переходит в ничто; это я называю явлением неявления, формой ничтожности». Но приходя в мир явлений, оно проявляет себя во всем, что существует на небе и на земле; оно мать всех вещей. Иногда Дао приписывается как будто свойства личного существа. Дао не только создатель, но и печется о своем создании с нежностью отца. Оно возвышает смиренного и отнимает спесь у надменнаго. Оно уравнивает положение людей, отнимая у того, кто имеет избыток, и отдавая тому, кто терпит нужду. Оно благословляет тех, кто помогает другим в несчастии, и подает вдвойне тем, кто выручает нуждающихся». Но все это только образные выражения; Дао есть только безличный принцип, в котором Лао-цзы полагал основу всех вещей. Принимая во внимание то обстоятельство, что представление о Дао очень близко напоминает индийское учение о Брахме, как отвлеченной основе всего существующего, можно считать довольно правдоподобным то предложение, что источник учения о Дао нужно искать в брахманизме.

На Лао-цзы не был только отвлеченным философом, задумывавшимся над онтологическим вопросам, т.е. над вопросами о сущности всего существующего. Его система, как и у Конфуция, носит главным образом политико-моральный характер. Мораль Лао-цзы безусловно возвышеннее конфуцианской; внешность для него не представляет никакой ценности; он настаивает на внутреннем совершенствовании. В некоторых случаях он приближается к высокой морали христианства: «кто возвышается, говорит он, тот будет унижен и кто унижается, тот будет возвышен. Воздавай добром за добро; делай добро даже тому, кто причинил тебе зло, и ты будешь блаженным». Враг богатства, гордости честолюбия, роскоши, жестокости и в том числе войны, Лао-цзы был врагом и всякой показности, условных приличий и ненужных церемоний, на исполнении которых так настаивал Конфуций. Лао-цзы видел во всех формах жизни проявление природы или естественной или искусственной и решительно восставал против последней. В этом отношении он доходил до таких крайностей, что всякое изучение книг, все рассуждения о добродетели, все выработанные условностями жизни приличия считал признаком нравственного регресса. По его мнению, если бы все люди были добродетельными, то никто и не толковал бы о добродетели. Поэтому он проповедовал полную пассивность, как выражение нашего подчинения естественным законам природы, и самоотречение. Даже и правителям Лао-цзы внушал мысль, что нужно представить народ естественному течению событий: «мудрый правитель, говорит он, помнит, что народ растет, а не делается человеческими руками». Проповедуя мудрость, он понимал ее совсем иначе, чем Конфуций: излишняя книжная ученость, по его менению, только отвлекает человека от Дао и приводит к тому, что челеовек утрачивает различие между добродетелью и злом; мудрость скорее приобретается через самоуглубление: не надо выглядывать в окошко, чтобы видеть небесное Дао».

В позднейшее время на основании моральной философии Лао-цзы были составлены две книги, которые пользуются в Китае необыкновенно широкой распространенностью в среде не только даосистов, но и последователей Конфуция и даже буддистов; это именно Книга наград и наказаний и Книга тайных благословений. Раздача этих книг считается делом богоугодным, поэтому люди со средствами распространяют их в народе в бесчисленном количестве экземпляров, тем более, что они очень не велики по объему. Обе книги содержат краткие изречения морально-житейского характера, в большинстве отличающихся такою же высотою, как и изречения Лао-цзы. Вот образчик таких наставлений: «жалей сирот и сострадай вдовам; не губи ни насекомых, ни животных, ни деревьев; оказывай милость, не рассчитывай на награду; не поддавайся гневу, наказывая подчиненных; умей выбирать друзей; не добивайся прибыли за счет других; не скрывай чужих добродетелей и не указывай на чужие недостатки» и т.д. Но есть здесь и такие наставления, которые основаны на грубом суеверии: «не пой и не пляши в последний день месяца или года; не плач и не плюй, обратившись на север; не приготовляй пищи на грязных дровах; не указывай на радугу» и т.д.

Трудно понять, каким образом на основе этих двух книг и возвышенной философии Лао-цзы могла образоваться такая грубая и суеверная религия, как даосизм, в котором «возвышенные идеи Лао-цзы совершенно потоплены в пучине предрассудков, фиглярства, бессмысленных обрядов и идолопоклонства» (Макс Мюллер). Наибольшим религиозным почитанием пользуется у даосистов сам великий мудрец Лао-цзы, который подобно Будде, изображается в даосских храмах с тремя лицами. Но рядом с ним почитается даосистами бесчисленный сонм натуралистических божеств, во главе которых поставляется высший управитель мира Ю-хуань-Шань-ди; как бы соправителями его являются обоготворенные планеты и звезды. Но так как, по верованию даосистов, земля представляет точную копию небесного мира, то в параллель с небесными божествами поставляются земные боги; так пяти планетным богам соответствуют боги земных элементов, — земли, воды, огня, дерева и металлов. Обоготворяются даосистами и все отдельные явления природы; так, почитанием пользуются боги гор, долин, рек, грома, Мать молнии, Дух моря, Царь драконов и т.д.; даже некоторые животные и отдельные породы деревьев считаются священными, как например, змея, лягушка и заяц, олицетворяющие луну, акация, ива, сосна, персик и т.д. Существуют даже, так называемые профессиональные божества, считающиеся покровителями различных отраслей человеческой культуры; так, учащиеся почитают Вань-чань-ди-Кюна, в честь которого в одном Кантоне построено до десяти храмов; военные почитают Дуань-ди, обоготворенного героя, прославившегося военными подвигами во II в. До н.э.; далее следуют бог богатства Цай-Шинь, храмы которого особенно многочисленны, боги счастья, чинов, долгоденствия и т.д. В каждом доме даосистов можно встретить изображение бога очага и фамильные таблички, как остаток культа умерших предков. Кроме того даосисты верят в существование бесчисленных духов, «которые бродят днем и ночью в виде привидений, наводя ужас на благочестивых китайцев» (Эдм. Буклей).

Учение о загробном мире в даосизме совершенно не развито. Сам Лао-цзы ничего не сказал по этому вопросу; а выдающиеся толкователи его учения давали уклончивый ответ и говорили только предположительно. «Смерть, говорил знаменитый представитель даосизма Лиэ-цзы, есть общий для всех нас конец. Поэтому, к чему горевать о том, что мы должны спокойно осуществить свою судьбу и покончить с жизнью? Жить и умирать то-же самое, что приходить и уходить. Почем мы знаем, что, умирая здесь, мы не рождаемся в каком либо другом месте? Быть может люди, столь жаждущие жизни, находятся под влиянием иллюзии. Как могу я знать, что умирая сегодня, я не начинаю существования лучшего, чем то, которое началось с минуты моего рождения. Люди знают только страшную сторону смерти, но не хотят понять того спокойствия, которое она дарует. Умереть значит пойти домой: мертвые ушли домой, а мы, живущие, странствуем». Уже здесь дается мысль о метемпсихозисе, т.е. о переселении души человека в другие существа. В народе эта мысль укрепилась довольно прочным образом под влиянием буддизма и его учениях о бесконечных перевоплощениях. Существование культа предков говорит за то, что даосисты верят в продолжение существования души за гробом. Может быть этой верой объясняется их особенная забота о достойном погребении своих умерших. Чтобы обеспечить умершему полный покой, нужно отыскать для могилы такое место, которое не только было бы сухо, удалено от муравейников и т.д., но и соответствовало бы особым таинственным приметам. К услугам знатоков фэнь-шуя прибегают не только даосисты, но и последователи Конфуция и буддисты.

Ни одна из религий мира не проникнута таким грубым суеверием, как даосизм; вера в чары, магию и талисманы развита здесь до такой степени, что даосист часто готов отказаться от всякого труда, если его обольстят надеждой на приобретение чудесного талисмана, дающего богатство и счастье. Чтобы избежать главных бедствий человеческой жизни – смерти и бедности, даосисты издавна трудились над легкомысленной задачей отыскать жизненный эликсир и сделать искусственное золото, которое обеспечили бы долголетие и довольство. Китайская история сообщает нам поразительные факты наивного доверия даосистов к обману мнимых чародеев; дело доходило до того, что «весь народ, начиная от императора, искал чудесного избавления от болезни и бедности; все дела забрасывались, поля оставались не обработанными, рынки пустели, и только даосистские жреца наживались на счет легковерия и безумия своих соотечественников» (Дуглас). В III в. до н.э. император Чи-хуан-ди, издавший повеление сжечь все конфуцианские книги, настолько доверился рассказам о «золотых благословенных островах», где можно добыть напиток бессмертия, что снарядил морскую экспедицию для отыскания этих островов при участии знаменитого мага Сю-Ши; неудача этой первой затеи побудила его послать вторую экспедицию, которая, конечно, опять возвратилась ни с чем. Пользуясь легковерием государя, ловкие обманщики приобретали большое влияние при дворе.При императоре Ву (I в. до н.э.) высоким почетом пользовался один жрец, только потому, что он сам приписывал себе магические знания, проявления которых никто не видел: «я умею, говорил он, сделать твердым снег и превратить его в белое серебро. Я умею превратить киноварь в желтое золото. Я умею управлять драконом и летать на край земли. Я могу сесть верхом на сераго журавля и подняться над девятью небесами». В VI в. жрецы обогащались от торговли талисманами, обеспечивающим бессмертие. Около того же времени в среде даосистов утвердилось убеждение, что можно продлить свою жизнь, если удалиться в уединение и сидеть здесь же с поджатыми под себя ногами; с тех пор подобный вид аскетических подвигов широко распространился среди китайцев.

Во главе даостских жрецов стоит великий жрец или «небесный учитель», играющий такую же роль, как и буддийский Далай-лама; он живет в провинции Кянг-Си, окруженный необыкновенной роскошью; народ приписывает ему обладание тайной бессмертия и полную власть над всеми духами и демонами. Как воплощение Ю-хуань-Шань-ди, великий жрец считается божественным существом; по верованию китайцев, он никогда не умирает, так как после смерти его душа переходит в преемника, который избирается по жребию из того же племени и рода. Главное занятие многочисленного класса даостских жрецов, помимо совершения служб в храмах, «состоит в очищении улиц, домов и людей от злых духов с помощью различных магических средств и в изготовлении амулетов, которые в предохранении от этих духов вешаются при входе в дом» (Буклей). Жизнь даостских монахов в общем совершенно сходна с жизнью буддийских подвижников . В общем, нужно сказать, что даосизм, как в обрядовой стороне религии, так и в нравственны требованиях, очень многое заимствовала из буддизма; родство здесь доходит до того, что жрецы даосизма очень часто совершают обряды и церемонии совместно с буддийскими священниками.

—-

Философия даосизма Китая: кратко и понятно

Традиционное китайское учение Дао — это сочетание философии и религии. Философия даосизма объединяет разные виды духовных практик, направленных на достижение истинного просветления. Познание Дао — это жизненный путь и одновременно сама суть жизни.

Зарождение досизма

Учение о Дао — загадочное и противоречивое. Оно древнее авраамических религий, а история его происхождения окутана тайной. Главный учитель древнекитайской философии — Хуан Ди, Желтый император. О его жизни сохранилось мало информации, она противоречивая и больше похожа на мифы. Он был величайшим мудрецом своего времени, а после смерти физического тела переродился и обрел вечное бессмертие.

Желтый император создал основу учения о Дао, но его главным автором является Лао Цзы. Он написал знаменитый трактат «Дао Дэ Цзин», в котором изложил основные понятия и идеи учения. В летописях древних историков сохранились сведения о встрече Лао Цзы с Конфуцием — еще одним великим Учителем. Лао Цзы был старше Конфуция и осуждал его толкование философии и излишнюю навязчивость в проповедовании идей Дао.

Остальные сведения о жизни Лао Цзы больше походят на легенду, чем на реальные факты биографии. Его мать проглотила обломок горного хрусталя и зачала младенца. Она вынашивала его 80 лет и родила не ребенка, а седовласого старца. Лао Цзы поступил на службу в императорское книгохранилище, где изучал древние писания. Чем больше он узнавал, тем сильнее становилось его разочарование. В итоге он решил стать отшельником. Избегая людей, он менял имена и уходил все дальше, пока не достиг границы. Стражник узнал его и попросил поделиться своей мудростью. Лао Цзы написал для него «Дао Дэ Цзин» — краткое пособие в стихах, содержащее основные идеи даосизма.

Мудрец противопоставлял свое учение, распространившемуся повсеместно, конфуцианству. Оно быстро стало популярным и это не понравилось правительству. Лао Цзы пришлось бежать из страны, но его учение искоренить не удалось и Конфуцию пришлось с этим смириться.

Основоположники учения

Помимо основателей Хуан-Ди и Лао-цзы, китайская история насчитывает много последователей учения о Дао, привнесших весомый вклад в его развитие. Среди них особое место занимают:

- Чжан Даолин. Основал первую школу даосизма Пять Ковшей Риса, позже ставшую школой Первых Наставников. Долгое время был ее патриархом.

- Гэ Сюань. Написал несколько философских трактатов, которые легли в основу школы Линбао. Почитался своими последователями не меньше, чем сам Лао Цзы.

- Гэ Чаофу. Основал школу Линбао.

- Коу Цяньчжи. Под его влиянием даосизм стал государственной религией. Провел реформы в Школе Первых Наставников, распространив ее учение по всему Китаю.

- Ян Си. Основал школу Шанцин, делающую упор на религиозную сторону учения.

- Ван Чунъян. Основал школу Цюаньчжэнь.

- Чжан Саньфэн. Создал несколько систем гимнастики, применяемых в духовных практиках.

Особе место в развитии даосизма занимают Восемь Бессмертных. Они почитаются как божества, но родились обычными людьми и примкнули к пантеону только после смерти. Покровительствуют ученым, музыкантам и актерам. Изображения Восьми Бессмертных часто встречаются в китайской живописи и культуре.

Что такое Дао?

У понятия Дао нет конкретного значения. Даже знаменитые даосы, проповедующие учение, не могут точно сказать, в чем заключается его главная идея. Описание, данное Лао Цзы, представляет Дао, как начало всего. Это источник жизни и сама жизнь. Философ называет Дао дорогой жизни, законом и судьбой, которая предопределена божественным Дао.

В даосизме есть два Дао. Одно из них не имеет имени, его визуальное воплощение — Уроборос. Это вселенский дракон, который пожирает свой хвост. Уроборос символизирует бесконечный цикл жизни. Человеку не дано познать истинную суть жизненного круговорота, он может только созерцать. Сознанию людей доступно Дао с именем — оно символизирует конечность земной жизни. Только принявший скоротечность и временность своего физического существования познает Дао и станет частью вечности.

Понятия и идеи

Даосизм лег в основу государственной философии Китая. Даосизм определяет жизненные ориентиры большинства современных китайцев. Его основные идеи не изменялись со времен Конфуция, и остаются актуальными. Основные понятия даосизма:

- Дао — путь, безличная сила, управляющая всеми явлениями во Вселенной;

- Дэ — сила духа, добродетель, которой Дао наделяет правителей Китая;

- Ци — жизненная энергия, присутствующая во всех существах;

- У-вэй — принцип недеяния, согласно которому лучшая стратегия поведения — не вмешиваться в естественный ход вещей;

- Пу — энергия пустых предметов.

Основная суть даосизма — поиск истинного пути. Даос стремится стать единым целым с окружающим миром, обрести просветление. Дао бесконечное и многозначное, оно — универсальный закон бытия. Познать его органами чувств нельзя, только просветленный может постигнуть великий закон, которому следует даже Небо. Чтобы познать истинное счастье, человек должен познать Дао и пройти свой жизненный путь осознанно. После физической смерти бессмертный дух сливается с Дао, но задача человека — достичь этого слияния при жизни. В этом помогает учение даосизма.

Каждый человек идет путем Дао, но делает это неосознанно. Чтобы развиться духовно, люди должны придерживаться принципа недеяния. Его можно спутать с безразличием, но на самом деле это единственный по-настоящему осознанный вид деятельности. Недеяние учит созерцанию, познанию своего внутреннего мира, и через него — единению с мирозданием. Идеал идущего путем Дао — погружение в божественное Дао. Этого можно достичь путем многолетней практики медитации, специальной гимнастики и дыхательных упражнений.

Мужское и женское проявление Дао

В основе мироздания лежит две противоположные силы: женская Инь и мужская Ян. Инь пассивная, мягкая, она замедляет процессы и удерживает в состоянии покоя. Ян агрессивная и яркая, способствует увеличению активности. Силы наполняются энергией Ци, дающей жизнь всем вещам и явлениям. Всеми жизненными процессами в природе руководит взаимодействие этих трех начал.

Все медитативные практики основаны на взаимодействии Инь и Ян. Если энергии находятся в балансе — человек здоров. Если одна из энергии непропорционально возрастает — изменяется физическое и психическое состояние. Мужчина с избытком Инь становится нерешительным и безразличным. Женщина, скопившая слишком много Ян, становится агрессивной и не контролирует свои поступки. Лечебные практики направлены на восстановление и поддержание регуляции женского и мужского начала и насыщение тела энергией Ци. Учение об организации пространства — фен-шуй также строится на взаимодействии трех начал.

Религиозные обряды и божества

После канонизации Лао Цзы в основу даосской философии легла сложная иерархия добрых богов и злых демонов. Перечень основных богов, признанных разными школами даосизма, примерно совпадает. Главную роль в пантеоне занимают Три чистых божества, сменявшие друг друга и правившие миром несколько временных циклов. Следом за ними располагается Нефритовый император — властитель людских судеб. Почти равнозначна ему Владычица Запада. Она открывает врата жизни, выпуская души на землю и впуская их на Небо после смерти.

Нефритовому императору подчиняются Семь владык звезд Северного ковша и Шесть владык звезд Южного ковша. Далее, следуют стражи сторон света и хранители стихий. У них в подчинении тысячи божеств, в том числе и тех, кто присоединился к пантеону после земной жизни.

Религиозные обряды в доасизме носят условный характер. Они призваны объединить людей, выразить почтение божествам и получить их благословение. Самые популярные ритуалы проводятся накануне Нового года и после него. Подготовка к празднику начинается в январе. Люди делают генеральную уборку в своих домах, развешивают украшения красного цвета, дарят друг другу подарки и ходят в гости. Празднование Нового года длится несколько дней подряд. В это время устраиваются массовые народные гуляния. Главный герой праздника — китайский дракон, символ проявления Ян.

Для защиты дома от злых духов и привлечения удачи китайцы выставляют в окна бумажные маски дракона, а над входной дверью вешают символ Инь и Ян в окружении триграмм. Чтобы в наступающем году не испытывать проблем с деньгами, китайцы дарят друг другу мандарины — символ финансового благополучия. Чтобы задобрить богов-покровителей, специально для них на стол ставят угощения. К этим блюдам никто не притрагивается, а после праздников их относят в храм или отдают малоимущим. Чем щедрее было угощение, тем больше удачи ждет человека в будущем году.

Основные идеи даосизма кратко

Даосизм – одна из самых древних религий на Земле. Его истоки уходят корнями в архаичные шаманские практики. По легенде, основы даосизма заложил Желтый император – Хуан Ши.

Китайский ученый Лао-Цзы сумел систематизировать и описать догмы и ритуалы этого учения в своей книге «Трактат о пути и его проявлениях во Вселенной».

Анализируя научное наследие Конфуция, можно заметить, связь жизненного пути философа и его идей. Но провести аналогичные параллели между творчеством и жизнью Лао–цзы невозможно, потому что его биография абсолютно неизвестна историкам. Древняя легенда гласит, что он родился от солнечного и лунного лучей, которые коснулись его матери. При этом родился он уже пожилым человеком, поскольку мать носила его в своем чреве несколько десятилетий. Поэтому его имя переводят как «Старый ребенок». По преданию, едва родившись, философ стал проповедовать учение Дао.

Читайте также: Основные идеи конфуцианства

Что такое Дао?

Дао – это вечный путь, нескончаемая дорога без конца и края, которая проходит везде и нигде, неизвестно куда она ведет и где кончается. Дао – это вечный Абсолют, все подчинено только ему, даже Небо действует по законам Дао. Вечный путь – это также и вечное движение, поскольку в природе ничто не бывает в состоянии покоя, все постоянно течёт и изменяет. По этим же законам живёт человек.

Величайшее счастье, по мнению Лао-Цзы и его последователей, заключается в познании Дао и вечном слиянии с ним. Человек, постигший Дао и подчиняющийся его законам, обретает бессмертие. Для того чтобы понять Дао, нужно соблюдать ряд правил, касающихся питания тела и питания духа, а также соблюдать концепцию недеяния.

Человек – это собрание божественных духов и демонов, которые постоянно борются за обладание его душой. Если он кормит духов своими добрыми поступками, происходит усиление души и приближение к Абсолюту, а если человек увеличивает число демонов злыми деяниями, душа слабеет и удаляется от Дао.

Питание тела – это соблюдение особой диеты, которая заключается в практически полном отказе от физической пищи. Постоянными физическими тренировками человек должен довести свое тело до полного подчинения разуму и научиться питаться собственной слюной и росой трав и цветов.

Третий постулат Дао – концепция ничегонеделания — заключается в отказе от целенаправленной деятельности, поскольку природа сама все устраивает, так как нужно Небу и Дао, а вмешательство человека только губит всё созданное природой. Основываясь на этой идее, Лао-Цзы выводит следующую формулу, применимую к политической жизни общества: самый лучший правитель тот, кто старается ничего не делать и не менять в государстве, его подданные живут по воле Неба и сами решают собственные проблемы.

Формы проявления даосизма

Даосизм существовал в нескольких формах, каждая из которых удовлетворяла интересы отдельного слоя общества:

Философско-этическая — помогала самовыражаться образованной аристократии, позволяла понять и объяснить чувства и суть мировоззрения, цену человеческого бытия и цели пребывания каждого человека на земле.

Мистическая – воспитывала малообразованные слои населения, которые шли к монахам за советами и помощью в решении каждодневных бытовых проблем. Эта форма прививала нравственные ценности и определённые нормы поведения.

Научная – в поисках мифического эликсира бессмертия даосские монахи изобрели множество полезных предметов и веществ. Порох, фарфор, стекло, компас, стенобитные орудия и многое другое появилось благодаря изысканиям этих удалившихся от мира людей. Также в рамках даосизма появлялись первые теории возникновения земли и неба, людей и всех живых существ.

В наши дни чрезвычайно популярно зародившееся в глубокой древности учение – фэншуй, которое связывает воедино стихии и судьбы людей, а также боевое учение – у-шу и дыхательная гимнастика – цигун. Все эти практики выросли на базе даосизма.

Кратко об основных идеях даосизма

Даосизм зародился намного раньше конфуцианства во времена еще более жестоких междоусобных распрей и борьбы за власть. Главная идея даосизма заключается во всеобщем равенстве людей, равных правах на жизнь и свободу. Эти идеи сразу привлекли к новой религии множество сторонников из низших слоёв населения.

Бедняки, исповедавшие даосизм, надеялись, что скоро возникнет новое общество, основанное на принципах справедливости и гармонии. Под лозунгами даосизма даже проходили крестьянские волнения. Одним из самых известных восстаний в Древнем Китае было, так называемое, «восстание желтых повязок», проходившее под руководством даосского монаха. Целью этого восстания было свержение существующего политического строя и образование нового государства — всеобщего равенства и социальной справедливости.

Главная задача даосизма состоит в том, чтобы открыть людям глаза на цели их появления на свет, научить различать добро и зло, открыть секреты мироздания, научить жить в гармонии с природой и вселенной.

Еще в Средние века в Китае была создана целая сеть даосских монастырей, где проживали люди, полностью отошедшие от мира и посвятившие свою жизнь служению Небу и вечному Дао.

Монахи жили изолированно и не допускали непосвященных к лицезрению своих ритуалов. Их обряды всегда интересовали простых смертных, но монахи свято хранили свои тайны и передавали свои секреты только посвящённым ученикам.

Монастыри состояли из множества изолированных небольших полутемных келий, в которых монахи предавались размышлениям в попытках познать вечное Дао. Они иначе смотрели на социальные преобразования. Поскольку даосизм проповедует принцип неделания, то любые попытки изменить мир рассматривались как посягательство на основы вероучения, а созерцательность и уединение, наоборот, помогают слиться с Абсолютом и прожить тысячу лет в гармонии с Небом.

Поэтому особо рьяные последователи учения уходили в горы и вырубали себе каменные кельи, чтобы в полном уединении добиться бессмертия. Причем даосизм, наверное, единственная религия, которая не использует понятия Рая и Ада. Рай – это и есть бессмертная жизнь, дарованная великим Абсолютом, проведенная в размышлениях и созерцании чудес мироздания.

Мужское и женское начало в даосизме

В наши дни практически всем известно о женском и мужском начале в китайской философии – Инь и Ян. Еще в четвертом веке до нашей эры даосские монахи сумели изобразить круг, состоящих из двух начал: темного — женского и светлого — мужского.

В наши дни практически всем известно о женском и мужском начале в китайской философии – Инь и Ян. Еще в четвертом веке до нашей эры даосские монахи сумели изобразить круг, состоящих из двух начал: темного — женского и светлого — мужского.

Монахи считали, что эти два понятия нераздельны и не могут существовать друг без друга, так и жизнь каждого человека не может быть ни только светлой, ни только темной. Для женского начала характерно спокойствие и равновесие, а для мужского — активность, мощь и активный образ жизни.

Монахи считали, что эти два начала полностью дополняют друг друга, а если в человеке преобладает какое-либо одно, то жизнь его не может считаться правильной и он не сможет достичь Дао.

Обряды в даосизме

В отличие от всех других религий, даосизм не имел пышных и торжественных ритуалов, даосы проповедовали обращение к живой природе и принцип созерцательности. На обрядах не могли присутствовать непосвящённые. По этой причине и не существует даосских храмов. Единственными религиозными постройками даосов были только монастыри.

В настоящее время в Китае довольно много последователей данного учения, постоянно открываются новые монастыри и порой монахи демонстрируют свои достижения в овладении боевыми искусствами перед зрителями.

Лао-цзы и даосизм — Революция в Высшем Сознании — ЖЖ

Из энциклопедии Жака Бросса.

Лао-цзы и даосизм (кратко)

ок. 570—490 гг. до Р. X.

«Таинственный мудрец» Древнего Китая

Лао-цзы считается автором основополагающего трактата философии даосизма —

загадочной книги «Дао дэ цзин»,

выдержавшей множество переводов на различные языки мира.

Даосизм неотделим от имени его создателя Лао-цзы. Однако скудость сведений о жизни этого загадочного мудреца, которыми мы располагаем, позволяет некоторым китаеведам высказывать сомнения в реальности его существования. И действительно, само имя Лао-цзы означает по-китайски просто «Старый Учитель», а единственная его биография, относящаяся к I в. до Р. X., настолько кратка, что не может не вызвать разочарования. Принято считать, что Лао-цзы жил в VI в. до Р. X. Известно, что он был историографом-архивариусом при Чжоуском дворе, где его однажды посетил Конфуций. Осознавая близость заката царствующей династии, философ решил покинуть родину и уехать на варварский Запад, но на границе был якобы задержан с требованием представить свое учение в письменном виде. Тогда Лао-цзы, которому было в ту пору не то сто шестьдесят, не то двести лет, и написал свою книгу Дао дэ цзин. После этого он продолжил свой путь, и след его навсегда затерялся во тьме веков.

Передавший эту легенду китайский историк в заключение пишет: «Никто на свете не может сказать, было ли это на самом деле или нет: Лао-цзы был поистине таинственным мудрецом». Даже если Лао-цзы и жил в VI в. до Р. X., книга Дао дэ цзин может быть датирована не ранее III в. до Р. X., хотя некоторые из составляющих ее стихов относятся к гораздо более раннему времени. Именно в этих, более древних отрывках и содержится ключ к пониманию произведения, передающего всю глубину учения «Старого Учителя».

Учение

Дао дэ цзин написана в стихотворной форме и делится на две части, состоящие соответственно из тридцати семи и сорока четырех небольших глав. Название книги, которое переводится как «Каноническая книга о дао и дэ», по-видимому, более позднее.

Дао (буквально — «путь», «дорога») обозначает управляющий миром естественный закон природы и одновременно неактивное начало, а Дэ («добродетель») — это духовная магическая энергия, в виде которой проявляется дао. Текст книги, отличающийся краткостью и лаконизмом, полон загадок и парадоксов. Он адресован тем, кто следует мистическим путем, и многие из его предложений допускают множество толкований. Правда, именно эта многозначность и лежит в основе неисчерпаемого богатства Дао дэ цзин.

Дао неопределимо: «То, что не имеет имени, есть источник Неба и Земли; То, что имя имеет, — Мать десяти тысяч существ».

Неактивное по своей сути дао есть первопричина любого действия, а поэтому определить его можно лишь в отрицательной форме, как Ю — не-бытие, или, скорее, не-имение, в сочетании с Вей, имением, определяет порожденную им материю. Отсюда это эзотерическое заключение: «Дао породило Одно, Одно породило Два, Два породили Три, а Три дали начало десяти тысячам существ». Разделяясь, дао остается в то же время целостным и неделимым. Оно — пустота, но пустота, наполненная потенциальными возможностями. Оно — ступица колеса, полость сосуда, в пустоте которых и заключен их глубинный смысл.

Овладевший Дао и следующий ему считается святым. Как и Дао, он обретет свободу, лишь достигнув полной пустоты. Как и Дао, он бездействует, предоставляя вещам свершаться самим по себе. Возвращаясь к своим истокам, он обретает свою природную естественность, присущую разве что малым детям, и утрачивает какой бы то ни было страх перед жизнью и смертью, преодолевая противоречие между ними, как впрочем и все противоречия этого мира. Даосизм таким образом предстает в виде принципа невмешательства, и в этом он противоположен конфуцианству. Это мистическое учение для мудрецов, которые, удалившись от мира, способны взирать на него отстраненно. Наряду с Лао-цзы отцами даосизма считаются Чжуан-цзы и Ле-цзы, предполагаемый автор «Истинной книги о совершенной пустоте».

Неодаосизм

С течением времени и по мере своего развития даосизм стал принимать совершенно иные формы, превращаясь с одной стороны в национальную религию, а с другой — в мистико-эзотерическое учение. Религиозный даосизм, возникший во II в. до Р. X. в результате обожествления Лао-цзы, содержал элементы народного шаманизма.

Первым патриархом новой «церкви» стал Чжан Даолин, основавший около 150 г. в западной части Китая династию Небесных Правителей. Начавшееся в 182 г. и вдохновленное новой религией восстание «Желтых повязок» («Хуан цзинь») послужило причиной падения династии Хань. Религиозный даосизм, во главе которого стояли жрецы — маги и целители, включал в себя следующие ритуалы: заклинание злых духов, исповедь, покаяние, поклонение различным божествам и предкам, а также специальные службы в дни равноденствия и солнцестояния. Эта религия до наших дней существует на Тайване, где нашел убежище шестьдесят третий из «Небесный Правителей».

С другой стороны неодаосизм превратился в своего рода поиск бессмертия, но бессмертия недуховного, о котором говорил Чжуан-цзы, а физического, являющегося высшей целью практики долгожительства. В основе этой практики лежат специальные дыхательные упражненния, упоминавшиеся в виде намеков еще в книге Чжуан-цзы и превратившиеся впоследствии в специальную методику, направленную на развитие заключенного в каждом из нас зародыша бессмертной души. Эта методика предусматривает также особую диету, специальную сексуальную практику, сохраняющую всю полноту жизненных сил, употребление наркотиков, использование талисманов, а также прием внутрь эликсира бессмертия, получаемого алхимическим путем. Кроме того она включает в себя исследования в области космической физиологии человека, и таким образом оказала немаловажное влияние на развитие китайской медицины.

С другой стороны этот эзотерический даосизм, содержащий некоторые элементы магии, базируется на определенной форме медитации, позволяющей практикующему видеть внутренний свет — проявление дао, и таким образом может быть охарактеризован как чисто национальная, китайская разновидность мистицизма, где душа и тело, микро- и макрокосм действуют неразделимо, реагируя друг на друга и стремясь к конечной гармонии.

Можно послушать высказывание Льва Толстова о Лао-цзы и Дао дэ цзин.

|

Даосизм