Айны — Википедия

Группа айнов в традиционных костюмах, 1904 Расселение айнов в конце XIX века У этого термина существуют и другие значения, см. Айн.А́йны (от айн. アイヌ/ainu, аину́, букв.: «человек»,[3] «настоящий человек») — народ, древнейшее население Японских островов. Некогда айны жили также и на территории России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. В настоящее время айны остались в основном только в Японии. Численность их в Японии составляет 25 000 (по другим данным 20 000[4]), однако по неофициальной статистике, она может доходить до 200 000 чел[5]. В России, по итогам переписи 2010 года, было зафиксировано 109 айнов, из них 94 человека в Камчатском крае[2].

История

Происхождение

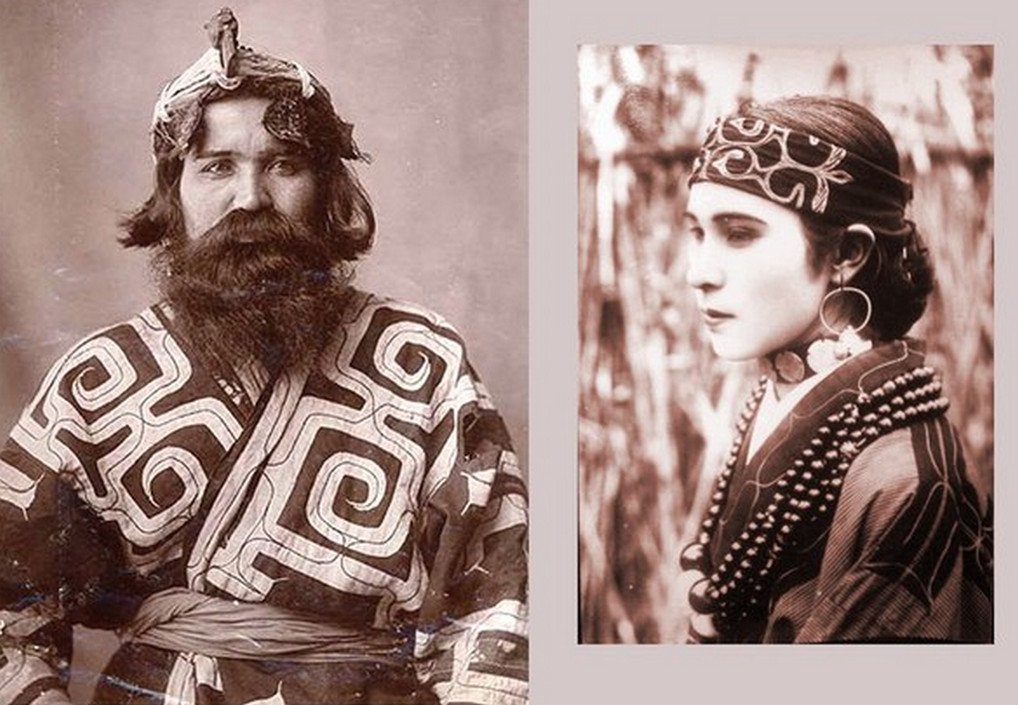

Происхождение айнов в настоящее время остаётся неясным. Европейцы, столкнувшиеся с айнами в XVII веке, были поражены их внешним видом. В отличие от привычного вида людей монголоидной расы со смуглой кожей, монгольской складкой века, редкими волосами на лице, айны обладали необыкновенно густыми волосами, покрывающими голову, носили огромные бороды и усы (во время еды придерживая их особыми палочками), австралоидные черты их лица по некоторому ряду признаков были похожи на европейские. Несмотря на жизнь в умеренном климате, летом айны носили лишь набедренные повязки, подобно жителям экваториальных стран. Имеется множество гипотез о происхождении айнов, которые в целом могут быть подразделены на три группы:

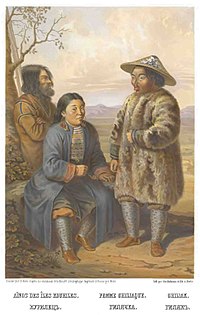

Айн и нивхи (Густав-Теодор Паули. «Этнографическое описание народов России», СПб. 1862)

Айн и нивхи (Густав-Теодор Паули. «Этнографическое описание народов России», СПб. 1862)Несмотря на то, что построения Штернберга об айнско-австронезийском родстве не[источник не указан 1052 дня] подтвердились, хотя бы потому, что культура айнов в Японии намного древнее культуры австронезийцев в Индонезии, сама по себе гипотеза южного происхождения айнов в настоящее время представляется более перспективной ввиду того, что в последнее время появились определённые лингвистические, генетические и этнографические данные, позволяющие предполагать, что айны могут быть дальними родственниками народа мяо-яо, живущего в Южном Китае и ЮВА. Среди айнов распространена Y-хромосомная гаплогруппа D, с частотой около 15 % также встречается Y-хромосомная гаплогруппа C3 [6][7][8][9][10][11][12].

Пока что доподлинно известно, что по основным антропологическим показателям айны очень сильно отличаются от японцев, корейцев, нивхов, ительменов, полинезийцев, индонезийцев, аборигенов Австралии и, вообще, всех популяций Дальнего Востока и Тихого океана, а сближаются только с людьми эпохи Дзёмон[13], которые являются непосредственными предками исторических айнов. В принципе, нет большой ошибки в том, чтобы ставить знак равенства между людьми эпохи Дзёмон и айнами

На Японских островах айны появились около 13 тыс. лет до н. э.[15] и создали неолитическую культуру Дзёмон[16]. Достоверно не известно, откуда айны пришли на Японские острова, но известно, что в эпоху Дзёмон айны населяли все Японские острова — от Рюкю до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки — о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок и данные топонимики, например: Цусима — туйма — «далекий», Фудзи — хуци — «бабушка» — камуй очага[17], Цукуба — ту ку па — «голова двух луков»/«двухлуковая гора», Яматай — Я ма та и — «место, где море рассекает сушу»[18]. Также немало сведений о топонимах айнского происхождения на Хонсю можно найти в работах Киндаити Кёсукэ[19].

Современные антропологи выделяют двух предков айнов: первые отличались высоким ростом, вторые же были очень низкого роста. Первые схожи с находками в Аосиме и датируются поздним каменным веком, вторые — с находками скелетов в Миято [20].

Хозяйство и общество

Айны не занимались земледелием, основными отраслями их хозяйства были собирательство, рыболовство и охота, поэтому для айнов было жизненно важно сохранять равновесие в природной среде и в человеческой популяции: не допускать демографических взрывов. Именно поэтому у айну никогда не существовало крупных поселений, и основной социальной единицей была локальная группа — на айнском языке — утар/утари — «люди, живущие в одном поселке/на одной реке». Поскольку для поддержания жизни такой культуре было необходимо значительное пространство природы, то поселения неолитических айнов были достаточно удалены друг от друга и именно поэтому ещё в достаточно раннее время айны расселились по всем островам японского архипелага. Среди айну была широко распространена культура табакокурения[21].

Религия и мифология айнов

Среди айнов вплоть до конца XIX века была широко распространена практика жертвоприношений. Жертвоприношения имели связь с культом медведя и орла. Медведь символизирует дух охотника. Медведей выращивали специально для проведения ритуала. Хозяин, в чьем доме проводился обряд, старался пригласить как можно больше гостей. Айны считали, что дух воина обитает в голове медведя, поэтому главной частью жертвоприношения было отсечение головы животного. После этого голову помещали у восточного окна дома, которое считалось сакральным. Присутствующие на церемонии должны были испить кровь убитого зверя из чаши, передаваемой по кругу, что символизировало причастность к ритуалу [23].

Айны отказывались фотографироваться или же быть зарисованными исследователями. Это объясняется тем, что айны верили в то, что фотографии и различные их изображения, особенно обнаженные или с малым количеством одежды, забирали часть жизни изображенного на фотографии. Известно о нескольких случаях конфискации айнами зарисовок, сделанных исследователями, занимавшимися изучением айнов. К нашему времени это суеверие себя изжило и имело место лишь в конце XIX века[24].

Согласно традиционным представлениям, одним из животных, относящимся к «силам зла» или же демонам, является змея. Айны не убивают змей несмотря на то, что они являются источником опасности, так как верят, что злой дух, обитающий в теле змеи, после убийства покинет её тело и вселится в тело убийцы. Также айны верят, что если змея найдет кого-либо спящим на улице, то она заползет спящему в рот и возьмёт контроль над его разумом. В результате человек сходит с ума

Борьба с захватчиками

Примерно с середины периода Дзёмон на Японские острова начинают прибывать другие этнические группы. Вначале прибывают мигранты из Юго-Восточной Азии (ЮВА). Мигранты из ЮВА в основном говорят на Австронезийских языках. Они селятся преимущественно на архипелаге Рюкю и южной-восточной части острова Кюсю. Начинается миграция айнов на Сахалин, нижний Амур, Приморье и Курильские острова. Затем, в конце периода Дзёмон — начале Яёй на Японские острова прибывает несколько этнических групп из Восточной Азии, преимущественно с Корейского полуострова, чему свидетельствует гаплогруппа O2b распространенная среди современных японцев и корейцев. Некоторые исследователи напрямую связывают миграцию с Ханьско-кочосонской войной, итогом которой было стремительное распространение культуры Яей на Японском архипелаге. Самое первое найденное и возможно самое древнее селение III века до н. э. «Стоянка Ёсиногари» находится на севере острова Кюсю и относится к археологической культуре протояпонцев. Они занимались скотоводством, охотой, земледелием и говорили на Пуёском диалекте. Эта этническая группа дала начало японскому этносу. Согласно японскому антропологу Ока Масао, самый мощный клан тех мигрантов, которые осели на Японских островах, развился в то, что потом получило название «род тэнно».

Когда складывается государство Ямато, начинается эпоха постоянной войны между государством Ямато и айнами. Исследование ДНК японцев показало, что доминирующей Y-хромосомной гаплогруппой у японцев является подгруппа O2b1[26], то есть та Y-хромосомная гаплогруппа, которая обнаруживается у 80 % японцев, но почти отсутствует у айнов[источник не указан 1476 дней] У айнов с частотой около 15 % встречается гаплогруппа C3. Это свидетельствует о том, что народы Дзёмон и Яёй существенно отличались друг от друга. Также важно иметь в виду, что существовали различные группы айнов: одни занимались собирательством, охотой и рыболовством, а другие создавали более сложные социальные системы. И вполне возможно, что те айны, с которыми позднее вело войны государство Ямато, рассматривались как «дикари» и государством Яматай.

Противостояние государства Ямато и айнов продолжалось почти полторы тысячи лет. Длительное время (начиная с VIII и почти до XV века) граница государства Ямато проходила в районе современного города Сендай, и северная часть острова Хонсю была очень плохо освоена японцами. В военном отношении японцы очень долго уступали айнам. Вот как охарактеризованы айны в японской хронике «Нихон сёки», где они фигурируют под именем эмиси/эбису; слово эмиси по всей видимости происходит от айнского слова emus — «меч»[источник не указан 1476 дней]: «Среди восточных дикарей самые сильные — эмиси. Мужчины и женщины у них соединяются беспорядочно, кто отец, кто сын — не различается. Зимой они живут в пещерах, летом в гнёздах [на деревьях]. Носят звериные шкуры, пьют сырую кровь, старший и младший братья друг другу не доверяют. В горы они взбираются подобно птицам, по траве мчатся как дикие звери. Добро забывают, но если им вред причинить — непременно отомстят. Ещё — спрятав стрелы в волосах и привязав клинок под одеждой, они, собравшись гурьбой соплеменников, нарушают границы или же, разведав, где поля и шелковица, грабят народ страны Ямато. Если на них нападают, они скрываются в траве, если преследуют — взбираются в горы. Издревле и поныне они не подчиняются владыкам Ямато». Даже если учесть, что большая часть этого текста из «Нихон сёки» является стандартной характеристикой любых «варваров», заимствованной японцами из древнекитайских хроник «Вэньсюань» и «Лицзи», то всё равно айну охарактеризованы достаточно точно. Лишь через несколько веков постоянных стычек из японских военных отрядов, оборонявших северные границы Ямато, сформировалось то, что впоследствии получило наименование «самурайство». Самурайская культура и самурайская техника ведения боя во многом восходят к айнским боевым приёмам и несут в себе множество айнских элементов, а отдельные самурайские кланы по своему происхождению являются айнскими, наиболее известный — клан Абэ.

В 780 году вождь айнов Атеруй поднял восстание против японцев: на реке Китаками ему удалось разбить присланный отряд численностью в 6 тысяч воинов[27]. Позднее японцам удалось с помощью подкупа захватить Атеруя и казнить его в 803 году[28]. В 878 году айны подняли восстание и сожгли крепость Акита, но после пошли на соглашение с японцами[29]. На севере Хонсю также было восстание айнов в 1051 году[30].

Только в середине XV века небольшой группе самураев во главе с Такэда Нобухиро удалось переправиться на Хоккайдо, который тогда назывался Эдзо, (здесь следует отметить, что японцы называли айнов эдзо — 蝦夷 или 夷 — эмиси/эбису, что означало «варвары», «дикари») и основал на южной оконечности острова (на полуострове Осима) первое японское поселение. Такэда Нобухиро считается основателем клана Мацумаэ, который правил островом Хоккайдо до 1798 года, а затем управление перешло в руки центрального правительства. В ходе колонизации острова самураям клана Мацумаэ постоянно приходилось сталкиваться с вооружённым сопротивлением со стороны айнов.

Из наиболее значительных выступлений следует отметить: борьбу айнов под предводительством Косямаина (1457 год), выступления айнов в 1512—1515 годах, в 1525 году, под предводительством вождя Танасягаси (1529 год), Тариконны (1536 год), Мэннаукэи (Хэнаукэ) (1643 год) и под предводительством Сягусяина (1669 год), а также множество более мелких выступлений.

Следует, однако, отметить, что эти выступления, в сущности, не были только «айнской борьбой против японцев», так как среди повстанцев было немало японцев. Это была не столько борьба айнов против японцев, сколько борьба жителей острова Эдзо за независимость от центрального правительства. Это была борьба за контроль над выгодными торговыми путями: через остров Эдзо проходил торговый путь в Маньчжурию.

Наиболее значимым из всех выступлений было восстание Сягусяина. По многим свидетельствам Сягусяин не принадлежал к айнской аристократии — ниспа, а был просто неким харизматическим лидером. Очевидно, что вначале его поддерживали далеко не все айны. Здесь также следует учитывать, что на протяжении всей войны с японцами айны по большей части действовали отдельными локальными группами и никогда не собирали большие соединения. Путём насилия и принуждения Сягусяину удалось прийти к власти и объединить под своей властью очень многих айнов южных районов Хоккайдо. Вероятно, что по ходу осуществления своих планов Сягусяин перечёркивал некоторые очень важные установления и константы айнской культуры. Можно даже утверждать, что вполне очевидно, что Сягусяин был не традиционным вождём — старейшиной локальной группы, а что он смотрел далеко в будущее и понимал, что айнам совершенно необходимо осваивать современные технологии (в широком смысле этого слова), если они хотят и дальше продолжать независимое существование.

В этом плане Сягусяин, пожалуй, был одним из наиболее прогрессивных людей айнской культуры. Первоначально действия Сягусяина были очень удачными. Ему удалось практически полностью уничтожить войска Мацумаэ и выгнать японцев с Хоккайдо. Цаси (укреплённое поселение) Сягусяина находилось в районе современного города Сидзунай на самой высокой точке при впадении реки Сидзунай в Тихий океан. Однако его восстание было обречено, как все другие, предшествующие и последующие выступления.

Культура айнов — охотничья культура, культура, которая никогда не знала больших поселений, в которой самой крупной социальной единицей была локальная группа. Айны всерьёз полагали, что все задачи, которые ставит перед ними внешний мир, могут быть решены силами одной локальной группы. В айнской культуре человек значил слишком много, чтобы его можно было использовать как винтик[источник не указан 1476 дней], что было характерно для культур, основой которых было земледелие, а в особенности — рисоводство, которое позволяет жить очень большому числу людей на крайне ограниченной территории.

Система управления в Мацумаэ была следующей: самураям клана раздавались прибрежные участки (которые фактически принадлежали айнам), но самураи не умели и не желали заниматься ни рыболовством, ни охотой, поэтому сдавали эти участки в аренду откупщикам, вершившим все дела. Они набирали себе помощников: переводчиков и надсмотрщиков. Переводчики и надсмотрщики совершали множество злоупотреблений: жестоко обращались со стариками и детьми, насиловали айнских женщин, ругань в отношении айнов была самым обычным делом. Айны находились фактически на положении рабов. В японской системе «исправления нравов» полное бесправие айнов сочеталось с постоянным унижением их этнического достоинства. Мелочная, доведённая до абсурда регламентация жизни была направлена на то, чтобы парализовать волю айнов. Многие молодые айны изымались из своего традиционного окружения и направлялись японцами на различные работы, например, айны из центральных районов Хоккайдо посылались на работу на морские промыслы Кунашира и Итурупа (которые в то время также были колонизированы японцами), где жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни.

По сути дела, здесь можно говорить о геноциде айнов[источник не указан 1476 дней]. Всё это привело к новым вооружённым выступлениям: восстанию на Кунашире в 1789 году. Ход событий был такой: японский промышленник Хидая попытался открыть на тогда ещё независимом айнском Кунашире свои фактории, но вождь Кунашира — Тукиноэ не разрешил ему сделать это, захватил все товары, привезённые японцами, и отправил японцев обратно в Мацумаэ. В ответ на это японцы объявили экономические санкции против Кунашира. После 8 лет блокады Тукиноэ позволил-таки Хидая открыть несколько факторий на острове. Население немедленно попало в кабалу к японцам. Через некоторое время айны под предводительством Тукиноэ и Икитои подняли восстание против японцев и очень быстро одержали верх. Однако нескольким японцам удалось спастись и добраться до столицы Мацумаэ. В итоге клан Мацумаэ послал войска для подавления мятежа.

Айны после реставрации Мэйдзи

После подавления восстания айнов Кунашира и Менаси центральное сёгунское правительство прислало комиссию. Чиновники центрального правительства рекомендовали пересмотреть политику в отношении аборигенного населения: отменить жестокие указы, назначить в каждый район врачей, обучить японскому языку, земледелию, постепенно приобщать к японским обычаям. Так началась ассимиляция. Настоящая колонизация Хоккайдо началась лишь после реставрации Мэйдзи, имевшей место в 1868 году: мужчин заставляли стричь бороды, женщинам запрещали делать татуировку губ, носить традиционную айнскую одежду. Ещё в начале XIX века были введены запреты на проведение айнских ритуалов, в особенности, Иёмантэ[31].

Стремительно росло число японских колонистов Хоккайдо. Так, в 1897 году на остров переселилось 64 350 человек, в 1898 году — 63 630, а в 1901 году — 50 100 человек. В 1903 году население Хоккайдо состояло из 845 тысяч японцев и всего лишь 18 тысяч айну. Начался период самой жестокой японизации хоккайдоских айну[32]. В 1899 году был принят Закон о покровительстве аборигенному населению: каждой айнской семье полагался земельный участок с освобождением на 30 лет с момента его получения от поземельного и местного налогов, а также от регистрационных платежей[33]. Этот же закон разрешил проезд через земли айнов только с санкции губернатора, предусмотрел выдачу бедным айнским семьям семян, а также оказание неимущим медицинской помощи и строительство школ в айнских деревнях[34]. В 1937 году было принято решение об обучении детей айнов в японских школах[35].

По Симодскому договору 1855 года Сахалин был в общем японско-русском пользовании, а Курильские острова разделены так: Япония владела грядой Хабомаи, Кунаширом и Итурупом, а Россия — островами от Урупа до Шумушу. И курильские айны более тяготели к русским, нежели к японцам: многие из них владели русским языком и были православными. Причина подобного положения вещей заключалась в том, что русские колониальные порядки, несмотря на многие злоупотребления сборщиков ясака и вооружённые конфликты, спровоцированные казаками, были куда мягче японских. Айны не вырывались из своей традиционной среды, их не заставляли радикально менять образ жизни, не низводили до положения рабов. Они жили там же, где жили и до прихода русских, и занимались теми же самыми занятиями.

В 1875 году, по Петербургскому договору, весь Сахалин был закреплён за Россией, а все Курильские острова переданы Японии.

Северокурильские айны не решились расстаться со своей родиной. И тогда их постигла самая тяжкая участь: японцы перевезли всех северокурильских айнов на остров Шикотан, отняли у них все орудия лова и лодки, запретили выходить в море без разрешения; вместо этого айны привлекались на различные работы, за которые получали рис, овощи, немного рыбы и сакэ, что абсолютно не соответствовало традиционному рациону северокурильских айнов, который состоял из мяса морских животных и рыбы. Кроме того, курильские айны оказались на Шикотане в условиях неестественной скученности, в то время как характерной этноэкологической чертой курильских айнов было расселение мелкими группами, причём многие острова оставались вообще незаселёнными и использовались айнами как охотничьи угодья щадящего режима. Нужно также учитывать, что на Шикотане жило много японцев.

Очень многие айны умерли в первый же год. Разрушение традиционного уклада Курильских айнов привело к тому, что большинство жителей резервации ушли из жизни. Однако об ужасной участи Курильских айнов очень скоро стало известно японской и зарубежной общественности[источник не указан 1476 дней]. Резервацию ликвидировали. Уцелевшую горстку — не более 20 человек, больных и обнищавших, — вывезли на Хоккайдо. В 1970-е годы имелись данные о 17 курильских айнах, однако, сколько из них являлись выходцами с Шикотана — неясно.

На Сахалине в то время, когда он был в совместном японско-русском пользовании, айны находились в кабальной зависимости от сезонных японских промышленников, приезжавших на лето. Японцы перегораживали устья крупных нерестовых рек, поэтому рыба просто-напросто не доходила до верховий, и айнам приходилось выходить на берег моря, чтобы добыть хоть какое-то пропитание. Здесь они сразу же попадали в зависимость от японцев. Японцы выдавали айнам снасти и отбирали из улова всё самое лучшее. Свои собственные снасти айнам иметь запрещалось. С отъездом японцев айны оставались без достаточного запаса рыбы, и к концу зимы у них почти всегда наступал голод. Русская администрация занималась северной частью острова, отдав южную произволу японских промышленников, которые, понимая, что их пребывание на острове будет недолгим, стремились как можно интенсивнее эксплуатировать его природные богатства. После того как по Петербургскому договору Сахалин перешёл в безраздельное владение России, положение айнов несколько улучшилось, однако, нельзя сказать, что устройство на Сахалине каторги способствовало развитию айнской культуры.

После Русско-японской войны, когда южный Сахалин превратился в губернаторство Карафуто, старые японские порядки вернулись вновь. Остров интенсивно заселялся иммигрантами, вскоре пришлое население многократно превысило айнское. В 1914 году всех айнов Карафуто собрали в 10 населённых пунктах. Передвижение жителей этих резерваций по острову ограничивалось. Японцы всячески боролись с традиционной культурой, традиционными верованиями айнов, пытались заставить их жить по-японски. Ассимиляционным целям служило и обращение в 1933 году всех айнов в японских подданных. Всем присвоили японские фамилии, а молодое поколение в дальнейшем получало и японские имена.

После поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 году именно как японские подданные айны попали под репатриацию. Остались только около 200 человек.

Современные айны

В настоящее время в Японии проживает около 25 000 айнов (200 000 по неофициальным данным[источник не указан 853 дня]). Айны долго не признавали себя японцами, не принимали японскую культуру, требуя создания суверенного национального государства. Национализм айнов имеет много общего с национализмом рюкюсцев[36].

6 июня 2008 года японский парламент признал айнов самостоятельным национальным меньшинством, что, однако, никак не изменило ситуации и не привело к росту самосознания, потому что все айны полностью ассимилированы и ничем практически не отличаются от японцев. Они знают о своей культуре зачастую намного меньше японских антропологов и не стремятся её поддерживать, что объясняется длительной дискриминацией айнов[37]. При этом сама по себе айнская культура полностью поставлена на службу туризму и, по сути дела, представляет собой разновидность театра. Японцы и сами айны культивируют экзотику на потребу туристам. Наиболее яркий пример — бренд «айны и медведи»: на Хоккайдо почти в каждой сувенирной лавке можно встретить маленькие фигурки медвежат, вырезанные из дерева. Вопреки расхожему мнению, у айнов существовало табу на вырезание статуэток медведя, а вышеупомянутое ремесло было, по свидетельству Эмико Онуки-Тирни, привезено японцами из Швейцарии в 1920-е годы и только потом внедрено среди айнов.

Исследователь айнов Эмико Онуки-Тирни также утверждал: «Я согласен, что традиции айнов исчезают и традиционный путь котан более не существует. Айны часто живут среди японцев, либо образуют отдельные участки/районы в пределах деревни/города. Я разделяю досаду Симеона насчёт некоторых англоязычных публикаций, которые дают неточное изображение айнов, в том числе неправильное представление о том что они продолжают жить следуя традиционному пути котан.»[38]

Язык

Айнский язык современной лингвистикой рассматривается как изолированный. Позиция айнского языка в генеалогической классификации языков до сих пор остается неустановленной. В этом отношении ситуация в лингвистике подобна ситуации в антропологии. Айнский язык радикальным образом отличается от японского, нивхского, ительменского, китайского, а также прочих языков Дальнего Востока, ЮВА и Тихого океана. В настоящее время айны полностью перешли на японский язык, и айнский уже практически можно считать мёртвым. В 2006 году примерно 200 человек из 30000 айнов владели айнским языком[39]. Разные диалекты хорошо взаимопонимаемы. В историческое время у айнов не было своего письма, хотя, возможно, имелось письмо в конце эпохи Дзёмон — начале Яёй. В настоящее время для записи айнского языка используется практическая латиница или катакана. Также у айнов существовали своя мифология и богатые традиции устного творчества, включая песни, эпические поэмы и сказания в стихах и прозе.

См. также

Примечания

- ↑ アイヌ生活実態調査. 北海道. Проверено 18 августа 2013.

- ↑ 1 2 3 Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.: СОСТАВ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ «ЛИЦА, УКАЗАВШИЕ ДРУГИЕ ОТВЕТЫ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

- ↑ Паллас П. С. Сравнительные словари всех языков и наречий. — репринт. изд. — М., 2014. — С. 45.

- ↑ Арутюнов С. А. Айны.

- ↑ Poisson, B. 2002, The Ainu of Japan, Lerner Publications, Minneapolis, p.5.

- ↑ Michael F. Hammer, Tatiana M. Karafet, Hwayong Park, Keiichi Omoto, Shinji Harihara, Mark Stoneking and Satoshi Horai, «Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes, » Journal of Human Genetics, Volume 51, Number 1 / January, 2006

- ↑ Yali Xue, Tatiana Zerjal, Weidong Bao, Suling Zhu, Qunfang Shu, Jiujin Xu, Ruofu Du, Songbin Fu, Pu Li, Matthew Hurles, Huanming Yang and Chris Tyler-Smith, «Male demography in East Asia: a north-south contrast in human population expansion times, » Genetics 172: 2431—2439 (April 2006)

- ↑ Atsushi Tajima, Masanori Hayami, Katsushi Tokunaga, Takeo Juji, Masafumi Matsuo, Sangkot Marzuki, Keiichi Omoto and Satoshi Horai, «Genetic origins of the Ainu inferred from combined DNA analyses of maternal and paternal lineages, » Journal of Human Genetics, Volume 49, Number 4 / April, 2004

- ↑ R. Spencer Wells et al., «The Eurasian Heartland: A continental perspective on Y-chromosome diversity, » Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2001 August 28; 98(18): 10244-10249

- ↑ Ivan Nasidze, Dominique Quinque, Isabelle Dupanloup, Richard Cordaux, Lyudmila Kokshunova, and Mark Stoneking, «Genetic Evidence for the Mongolian Ancestry of Kalmyks, » American Journal of Physical Anthropology 126:000-000 (2005)

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокSengupta2006не указан текст - ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносок:0не указан текст - ↑ Hanihara K. Dual Structure Model for the Formation of the Japanese Population//International Symposium on Japanese as a member of the Asian and Pacific population/Ed. Hanihara K. September 25 — 29, 1990, Kyoto

- ↑ Акулов А. Ю. К истории вопроса о цорпок-куру. Связи культуры айнов с культурой Дзёмон//Этнографическое Обозрение № 2, 2007

- ↑ История Японии. Т.I С древнейших времен до 1868 г., М., Институт востоковедения РАН. — 659 с.

- ↑ Munro N.G. Prehistoric Japan, Yokohama, 1911

- ↑ Chamberlain B.H. The language, Mythology and Geographical Nomenclature of Japan Viewed in the Light of Aino Studies//Memoires of the Literature College, Imperial University of Japan 1, 1 — 75, 1887

- ↑ Хасимото К. 橋本潔 Айну го дэ ходоку Гиси вадзин дэн アイヌ語で解く「魏志倭人伝」 Сведения о людях ва из хроники Вэй-чжи, интерпретированные при помощи айнского языка

- ↑ Киндаити К. 金田一京助Кодай эмиси то айну 古代蝦夷とアイヌ Древние эмиси и айны, Токио, 2004

- ↑ Matsumoto H. Notes on the Stone Age People of Japan // American Anthropologist, New Series, Vol. 23, No. 1 (Jan. — Mar., 1921), pp. 72. (англ.)

- ↑ Baba M. Smoking Among the Ainu // Man Vol. 49 (Sep., 1949), pp. 99

- ↑ Ohnuki-Tierney E. Shamans and Imu: Among Two Ainu Groups Toward a Cross-Cultural Model of Interpretation // Ethos Vol. 8, No. 3 (Autumn, 1980), pp. 204

- ↑ Toy C.H. An Early form of Animal Sacrifice // Journal of the American Oriental Society, Vol. 26 (1905), p. 138—140.

(англ.) - ↑ Batchelor J. Items of Ainu Folk-Lore // The Journal of American Folklore, Vol. 7, No. 24 (Jan. — Mar., 1894), p. 43

- ↑ Batchelor J. Items of Ainu Folk-Lore // The Journal of American Folklore, Vol. 7, No. 24 (Jan. — Mar., 1894), p. 30

- ↑ Michael F. Hammer, Tatiana M. Karafet, Hwayong Park, Keiichi Omoto, Shinji Harihara, Mark Stoneking and Satoshi Horai, «Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes», Journal of Human Genetics Volume 51, Number 1 / January, 2006.

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf Стр. 58—59

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf С. 59

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf С. 61

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf С. 60

- ↑ Таксами Ч. М., Косарев В. Д. Кто вы айны?; Miyajima T. The Land of Elms

- ↑ Васильевский Р. С. По следам древних культур Хоккайдо: 35

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf С. 87

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf С. 87 — 88

- ↑ http://static.iea.ras.ru/books/Arutyunov_Shchebenkov_1992.pdf С. 90

- ↑ «Low M.» Physical Anthropology in Japan The Ainu and the Search for the Origins of the Japanese // Current Anthropology, Vol. 53, No. S5, The Biological Anthropology of Living Human Populations: World Histories, National Styles, and International Networks (April 2012), pp. S57-S68 (англ.)

- ↑ Айнский вопрос. Имеют ли японцы права на … японские острова?

- ↑ Ohnuki-Tierney Е. & Simeon G. On the Present-Day Ainu // Current Anthropology Vol. 16, No. 2 (Jun., 1975), pp. 1

- ↑ akulov-11-1

Библиография

- Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1992. — 208 с.: ил. — Серия «Рассказы о странах Востока». — ISBN 5-02-017377-0.

- Васильевский Р. С. По следам древних культур Хоккайдо. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1981. — 176 с.: ил. — Серия «Страны и народы».

- Кондратов Александр. Земля людей — земля языков. — М.: Детская литература, 1974. — 192 с.: ил.

- Невский Н. А. Айнский фольклор. — Наука, Главная редакция восточной литературы, 1972. — 176 с.

- Онуки-Тирни Э. Айны северо-западного побережья Южного Сахалина / Пер. с англ. Т. П. Роон // Краеведческий бюллетень. — № 1-4. — Южно-Сахалинск, 1996.

- Пилсудский Б. Фольклор сахалинских айнов — Южно-Сахалинск: Сахалинское областное книжное изд-во, 2002. — 61 с. — ISBN 5-88453-083-6.

- Соколов А. М. Айны: от истоков до современности. Материалы к истории становления айнского этноса. — СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 2014. — 766 с.: ил.

- Спеваковский А. Б. Духи, оборотни, демоны, божества айнов. — М.: Наука, Главное издательство восточной литературы, 1988. — 206 с.

- Таксами Ч. М., Косарев В. Д. Кто вы, айны? — М.: Мысль, 1990. — 318 с. — ISBN 5-244-00431-X.

- Batchelor J. Items of Ainu Folk-Lore // The Journal of American Folklore, Vol. 7, No. 24 (Jan. — Mar., 1894), pp. 15-44

- Low M. Physical Anthropology in Japan The Ainu and the Search for the Origins of the Japanese// Current Anthropology, Vol. 53, No. S5, The Biological Anthropology of Living Human Populations: World Histories, National Styles, and International Networks (April 2012), p. S57-S72. (англ.)

- Matsumoto H. Notes on the Stone Age People of Japan // American Anthropologist, New Series, Vol. 23, No. 1 (Jan. — Mar., 1921), p. 72-91. (англ.)

- Miyajima T. Land of Elms. The History, Culture, and Present Day Situation of the Ainu People. Eng. Transl. Witmer R., Canada, 1998

- Munro N.G. Ainu creed and cult. N.Y. — London, 1963

- Munro N.G. Prehistoric Japan Yokohama. 1911

- Ohnuki-Tierney E. Ainu of North-West Cost of Southern Sakhalin. N-Y, 1984

- Toy C.H. An Early form of Animal Sacrifice // Journal of the American Oriental Society, Vol. 26 (1905), pp. 137—144. (англ.)

- Ohnuki-Tierney Е. & Simeon G. On the Present-Day Ainu // Current Anthropology Vol. 16, No. 2 (Jun., 1975), pp. 287—288

- Baba M. Smoking Among the Ainu // Man Vol. 49 (Sep., 1949), pp. 97-100

Ссылки

Айны: долгий путь через века

Омуша. Эта диорама из Музея айнов Нибутани в городе Биратори воссоздает омушу, которая происходит в клане Айзу на Сахалине в 1808 году. Сначала это был праздник встречи старых друзей или знакомых, но постепенно он трансформировался в политическую церемонию, во время которой айнам доставляли рис, саке и табак, а посланник сёгуна зачитывал новые эдикты. Старейшины айнов сидели перед домом, а посланник обращался к ним через переводчика. За церемонией обычно следовал банкет

Среди восточных дикарей самые сильные — эмиси.

Нихон сёки. Японская хроника 720 года

На перекрестках цивилизаций. Этот материал появился бы на «ВО» обязательно, так как я обещал написать его еще в 2015 году. Обещанного три года ждут, а здесь ожидание растянулось аж на целых пять лет. Но благодаря настойчивости одного из участников «ВО» дело сдвинулось с мертвой точки и появилась вот эта статья. Вполне возможно, что она станет началом нового цикла — потому что на перекрестках цивилизаций в прошлом и в настоящем было и есть немало такого, о чем вполне можно и нужно рассказывать.

Догу: «одежда, закрывающаяся с головой». Принадлежала неолитической культуре Дзёмон. Одна из женских статуэток догу из парижского музея Гиме. Именно такие статуэтки стали источником инсинуаций о встрече предков японцев с инопланетными пришельцами

Итак, айны. О них написано во всех книгах, посвященных истории самураев, и во всех этих книгах сообщения о них очень отрывисты.

Вот, например, «Самураи» Мицуо Курэ. Во «Введении» говорится, что правительство Киото в VI —VII веках только тем и занималось, что пыталось сломить сопротивление эмиси (эбису), «варваров» с севера Хонсю, которые были опытными конными воинами и стрелками из лука. И что пленные и союзные эмиси нередко выступали в качестве наемников, защищавших Кюсю от вторжений китайцев и корейцев, и даже приобретали все права самураев. А многие знатные кланы как раз вели свое происхождение от пленных эмиси, о чем говорят окончания «бэ» в их фамилиях, указывавшие на их статус пленных или рабов – Абэ, Мононобэ и т.д. Само же слово эмиси (эбису) переводится как «креветковые варвары», то есть «поедатели креветок», но в то же время что это слово является производным от айнского эмчиу или энчу, что означает «люди», а также японского э-мухе – «храбрые воины». Их также называли «волосатыми варварами», что роднит их в описании с интересующими нас айнами, которые тоже были «волосатыми людьми». Но айны и эмису это одно и то же или нет? Точного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Известно лишь, что, когда предки японцев, принадлежавшие к алтайской языковой группе, прибыли в Японию, она уже была заселена. И им пришлось отбивать у аборигенов буквально каждый клочок пригодной для разведения риса земли, то есть воевать приходилось непрерывно. И «японцы» нападали на аборигенов-эмису, а эмису в ответ нападали на «японцев».

Миграция гаплогруппы D

Преимущество было на стороне последних за счет того, что их социальная организация была значительно выше по своему уровню. У них уже была письменность и государство, а эмису жили родоплеменным строем и письменности не знали. В итоге к IX веку «японцы» захватили всю территорию проживания эмису, кроме острова Хоккайдо.

В целом же считается, что археологические данные говорят о близости культуры эмиси и неолитической культуре Дзёмон – это, во-первых. А, во-вторых, что она близка к средневековой культуры интересующих нас айнов. Это позволяет считать эмиси неким промежуточным звеном в эволюции аборигенного населения Японских островов с эпохи неолита к современным айнам. То есть «волосатые варвары» эмиси – это как бы предки более поздних айнов, и тоже «волосатых». Вот только последние были уже не конниками, а рыболовами и охотниками, хотя и они, безусловно, метко стреляли из луков.

Книга А. Б. Спеваковского

По мнению советского историка А. Б. Спеваковского, пришлые японцы многое заимствовали у тех же айнов, включая и обряд «раскрывания души», то есть харакири. В его монографии «Самураи – военное сословие Японии» написано, что эдзо (еще одно название эмиси) – это айны, жившие на северо-востоке страны и вытесненные на остров Хоккайдо. То есть можно считать, что эмиси (эдзо) это либо собственно айны, причем весьма воинственные, либо некая этническая общность, трансформировавшаяся затем уже непосредственно в айнов. Ну а современная историография считает эмиси прото-айнским сообществом. Вот такая сложная на сегодня у нас «наука», связанная с этим народом.

Здание Музея айнов Нибутани в городе Биратори

Что касается японских музеев, (имеются ввиду музеи острова Хоккайдо, посвященные именно айнам), то о них там сообщается примерно везде одно и то же: айны – это коренное население Японии. На языке айнов «айну» означает «человеческое существо», то есть, как это часто бывало к культуре самых разных народов, их самоназвание было тождественно понятию «люди». Айны жили не только на Хоккайдо, но и на Сахалине (японское название Карафуто), и на Курильских островах.

Оформление Музея айнов Нибутани в городе Биратори очень современно. Экспозиция подчеркивает, что остров Хаккайдо на протяжении тысячелетий являлся самым настоящим перекрестком культур. С севера сюда пришли мамонты, а с юга «слоны Наумана». Среди окаменелостей именно их зубы встречаются чаще всего

Вот они – эти зубы!

Японские ученые относят культуру айнов к так называемой охотской культуре, которая между V и IX веками распространилась от Сахалина через Охотское море до Курильских островов и побережья Хоккайдо, где начали производить уникальную керамику. Однако, возникает законный вопрос, а что было до этого времени и откуда вообще айны появились на островах Японского архипелага и на материке. Ведь если их культура соотносится с культурой Дзёмон-периода, то это такая седая древность, что про нее вообще мало что можно сказать.

Японские мечи VI-VII вв. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

А вот это меч айнов. Кто у кого что заимствовал, сейчас и не выяснить…

Макири – нож, который используется не только для резки, но и для выскабливания шкур и приготовления пищи. Красивые узоры — непременный атрибут рукояти и ножен. Макири был настолько удобен, что его использовали и японцы, и это сделало его популярным предметом торговли

Менокомакири – женский нож айнов

Такунепикоро – короткий меч

Мы знаем об этом времени лишь по археологическим артефактам, но и не более. Немногое могут сказать нам и сами айны. Ведь у них не было письменности и все, что они знают о своем прошлом, всего лишь легенды и предания. И потом, японцы их в прошлом практически не изучали, так как видели в них своих лютых врагов. Ведь мало того, что им принадлежали вожделенные земли, они еще и типологически сильно от них отличались, а в древности люди иного физического типа практически всегда рассматривались как «дикари» и «враги».

А вот это уже материальная культура айнов. Понятно, что лодка – новодел, но она сделана по фотографиям, дошедшим до нашего времени

Одежда экспонируется таким образом, что ее можно рассмотреть и спереди, и сзади

Нужно подчеркнуть, что национальную одежду айнов не спутать ни с чем!

Что касается европейцев, то они столкнулись с айнами только лишь в XVII веке и также были очень поражены их внешним видом, столь не похожим на внешний вид уже знакомых им «коренных» японцев. И они тоже изучать их совсем не спешили, ограничившись констатацией факта, что на северном японском острове Хоккайдо живет племя непохожих на японцев людей, а вот откуда они там взялись неизвестно.

Фотография айна с луком и одетого в доспехи из пластинок. Скорее всего, они были костяными, связанными кожаными шнурками

Только современная наука позволила определить, как исходный регион происхождения предков сегодняшних айнов, так и маршрут их продвижения к месту современного проживания. Так, анализ их гаплогрупп показал, что 81,3% айнского населения относится к гаплогруппе D1a2, которой предшествовала группа D. Ну, а она очень древняя и появилась в Африке примерно 73 000 лет назад. Затем в Азии около 60 000 лет назад возникла мутация D1. Субклад ее D1a2b1 был выявлен у представителя культуры Дзёмон, жившего примерно 3 500—3 800 тому лет назад в Японии. Ну, а в настоящее время субклады гаплогруппы D отмечены в Тибете, на Японских и Андаманских островах. Изучение генетического разнообразия, наблюдаемого в подгруппе D1 на территории Японии, показывает, что эта группа была здесь изолирована между 12 000 — 20 000 лет назад. То есть айны все это время ни с кем особо не смешивались, а их контакты с пришлыми «японцами» по сравнению с этими тысячелетиями носят сравнительно недавний характер.

Узоры на одежде, узоры на рукоятках ножей… По-видимому, айны очень ценили красоту окружающих их вещей

Очень странный артефакт – деревянная палочка с соструганной стружкой. Множество таких палочек жертвовались капищам духов

Считается, что в своих странствиях по Азии предки айнов добрались до Японии где-то 13000 лет назад и создали там культуру Дзёмон. Топонимы айнского происхождения говорят о том, что когда-то им принадлежал остров Кюсю, а также, что они жили еще и на Камчатке, но почему-то в Америку через Берингию перебираться не стали.

Дом айнов имел вход на востоке и не имел внутри перегородок. Выставленное здесь жилище представляет собой дом, восстановленный по указанию г-на Яичиро Хамы (1916—1991 гг.), родившегося и выросшего в Шираои, Ибури, на Хоккайдо. Он был лишь немного уменьшен, чтобы соответствовать высоте потолков музея. Очаг в доме занимает центральное место, и есть места, предназначенные для сидения, сна и хранения ценностей или ритуальных инструментов. Говорят, что угли в очаге никогда не остывали. Со временем огонь согревал землю, а стены и крыша из камыша служили отличным утеплителем, укрывая жителей от холодных зим Хоккайдо

Земледелием они не занимались. А так как охота и собирательство требуют больших свободных пространств, поселения айнов всегда находились далеко одно от другого. Религия айнов – примитивный анимизм и тотемизм, причем главным тотемным животным считался медведь. Японцы даже считали, что айны произошли от медведя и не являются поэтому настоящими людьми, что являлось в их глазах еще одной причиной, почему их можно было убивать. Волосатость айнов, их окладистые широкие бороды, которые во время еды приходилось поддерживать специальными палочками, густые курчавые волосы на голове и на теле – все это приводило их в ужас. А тут вдобавок еще и культ медведя, о котором сами айны говорили, что это их предок!

Капарими – кимоно айнов с традиционной вышивкой

А про женщин айнов рассказывалась, например, вот такая история. Обычно они ходили в распашных халатах, с передником из красной ткани спереди на поясе. И вот когда они ходили собирать малину и встречали в зарослях медведя, они махали на него этими передниками и кричали: «Медведь, медведь, уходи, а вот это ты видел?» Медведь видел, пугался и уходил!

При этом айны очень боялись змей (хотя их и не убивали). Просто они считали, что, если человек спит с открытым ртом, туда может заползти змея, и свести его с ума.

Вышитый капюшон

Сумка для принадлежностей для добывания огня

Еще одно расшитое кимоно

В целом и внешностью, и своими обычаями аборигенная культура Дзёмон и культура пришельцев с материка Яёй чрезвычайно сильно отличались друг от друга, что неизбежно породило их конфронтацию. Но при этом аборигены переняли у пришельцев металл, а пришельцы у аборигенов навыки верховой езды в горах и, по сути дела, культ воинов-одиночек, ставших впоследствии духовной опорой японских воинов-самураев. И это неудивительно, ведь противостояние и тех, и других продолжалось практически полторы тысячи лет – срок более чем достаточный для взаимопроникновения даже самых разных культур. Тем не менее, ассимиляции между ними так и не произошло, и причиной здесь опять-таки, скорее всего, был чисто этнический фактор.

Стрела лука айнов

Плетеная праща

Саранип представлял собой корзину, сплетенную из древесной коры и стеблей различных вьющихся растений. Благодаря сочетанию различных материалов корзины были различного размера и формы. Их использовали для перевозки зерна, например, японского проса, дикорастущих растений и рыбы

История айнов, пожалуй, также трагична, как и история американских индейцев. Они также были загнаны в своеобразные резервации, их перевозили на острова Курильской гряды, заставляли заниматься сельским хозяйством, то есть ломали их привычный жизненный уклад. Восстания против японской администрации на Хоккайдо и других островах подавлялись силой оружия. Правда, после революции Мейдзи для айнов начали строить больницы, отменили наиболее жестокие указы, но… одновременно запретили мужчинам носить их роскошные бороды, а женщинам делать традиционную татуировку вокруг губ. То есть это было ничем иным, как покушением на традиционную культуру и ее постепенное уничтожение. Правда, согласно принятому 1899 году «Закону о покровительстве аборигенному населению» каждой айнской семье выделялся земельный участок с освобождением на 30 лет от уплаты поземельного и местного налогов, и регистрационных платежей. Проехать через земли айнов можно было только по разрешению губернатора. Бедным айнским семьям выдавались семена, а в айнских деревнях строились школы. Однако в целом все это служило одной цели: заставить аборигенов жить по-японски. В 1933 году их обратили в японских подданных с присвоением японских фамилий, а молодым айнам при этом давались и японские имена. Впрочем, надо сказать, что айны очень долго не хотели признавать себя японцами, японскую культуру отвергали, и выступали с требованиями создания своего собственного суверенного государства.

В музее можно попробовать поиграть на тонкори – пятиструнном инструменте, традиционным музыкальном инструменте сахалинских айнов. Мягко пощипывайте струны, и вы услышите звук, который они производят. На дисплее показывается, как токори нужно держать и играть на нем

В настоящее время в Японии проживает около 25 000 айнов, но на родном языке говорит не более 200 человек, и он постепенно забывается. И лишь 6 июня 2008 года решением японского парламента айны были признаны самостоятельным национальным меньшинством, что, впрочем, особо никак на их жизни не отразилось. Зато теперь их культура целиком и полностью поставлена на службу туристической индустрии Японии. Фигурки медведя, вырезанные из дерева, на Хоккайдо продаются чуть ли не в каждой лавочке, а уж при музеях в обязательном порядке, хотя этнографы знают, что в религии айнов был запрет на изображение их животного-тотема. Производятся халаты, сумки с характерным рисунком, деревянные резные тарелки, и многое другое. Музеи айнов на Хоккайдо, причем в самом современном исполнении, открываются один за другим, строятся типичные айнские дома и целые деревни, устраиваются праздники с музыкой и танцами. Так что внешне культура айнов вроде бы сохраняется. Но она, так же как и культура североамериканских индейцев, давно уже попала под каток современной цивилизации, и в своей основе отвечает именно ее требованиям, а отнюдь не айнской культуры.

А вот это флаг курильских айнов, отличающийся от флага «просто айнов» цветом (тот голубой!) и изображением цепи островов по краю. Курильские острова испокон веков принадлежали айнам, говорят они, то есть и русским, и японцам, когда они спорят об этих островах, следует иметь в виду, что мы тут жили задолго до их прихода. Вот так-то!

* * *

Администрация сайта и автор выражают сердечную признательность дирекции Музея айнов Нибутани в городе Биратори и лично господину Эми Хироука за предоставленную возможность использовать фотографии их экспонатов и информацию.

Должен заметить, что в моей практике впервые администрация музея, с которым я связался на предмет получения разрешения на использование его фотографий, отнеслась к этому столь основательным образом. Был запрошен электронный адрес сайта, чтобы ознакомиться с содержанием его материалов, затем название статьи, мои профессиональные данные, а также копии заимствованных фотографий. Только после этого был составлен договор, который я подписал, отправил в музей по электронной почте, где на него была поставлена печать.

Именно таким образом, вообще-то, должны были бы работать все музеи мира. Но часто бывает так: спрашиваешь разрешение и тебе отвечают: о’кей, берите! Или не отвечают вообще. В первом случае это, конечно, экономит время, во-втором — это крайне невежливо. В итоге я лишний раз убедился в ответственном и исключительно добросовестном отношение японцев к своей работе. Что ж, итог такого отношения сегодня перед вами.

Айны — Белая Раса — коренные жители японских островов: wowavostok — LiveJournal

Существует на земле один древний Народ , что уже не один век просто игнорируем , и не единожды был подвергнут гонениям и геноциду в Японии из за того , что своим существованием он просто ломает устоявшуюся официальную лживую историю , как Японии , так и России.

Ныне , есть основания полагать, что не только в Японии , но и на территории России имеется часть этого древнего коренного народа. По предварительным данным последней переписи населения, состоявшейся в октябре 2010 г., Айнов в нашей стране насчитывается более 100 чел. Факт сам по себе необычный, ведь до недавнего времени считалось, что Айны живут только в Японии. Об этом догадывались, но накануне переписи населения сотрудники Института этнологии и антропологии РАН обратили внимание, что, несмотря на отсутствие в официальном перечне российских народов, часть наших сограждан упорно продолжают считать себя Айнами и имеют на это веские основания.

Как показали исследования – Айны, или КАМЧАДАЛЬСКИЕ КУРИЛЬЦЫ, – никуда не исчезали, просто их долгие годы не хотели признавать. А ведь еще Степан Крашенинников — исследователь Сибири и Камчатки (XVIII в.) описал их как камчадальских курильцев. Само название «айну» происходит от их слова «мужчина», или «достойный мужчина», и связано с военными действиями. И как утверждает один из представителей этой народности в беседе с известной журналисткой М.Долгих, айны на протяжении 650 лет воевали с японцами. Оказывается, это единственный , оставшийся по ныне Народ , который издревле сдерживал оккупацию, сопротивлялся агрессору – ныне японцам , бывшим , по сути , корейцам с возможно некоторым процентом китайского населения, переселившимся на острова и образовавшим другое государство.

Научно установлено, что айны уже около 7 тыс. лет назад населяли север японского архипелага, Курилы и часть Сахалина и, по некоторым данным, часть Камчатки и даже низовья Амура. Пришедшие с юга японцы постепенно ассимилировали и вытесняли айнов на север архипелага — на Хоккайдо и южные Курилы.

На Хокайдо ныне и находятся самые крупные скопления семей Айнов

Как утверждают специалисты, в Японии Айны считались «варварами», «дикарями» и социальными маргиналами. Иероглиф, использующийся для обозначения айнов, означает «варвар», «дикарь» , ныне их японцы называют и «волосатые айны» за что айны японцев и недолюбливают.

И тут как раз очень хорошо прослеживается политика японцев против Айнов, так как Айны жили на островах еще до японцев и имели культуру в разы, а то и на порядки выше, чем у древних монголоидов переселенцев.

Но тема о неприязни Айнов к японцам наверно существует не только из за нелепых прозвищ в их адрес, но и наверно из за того, что Айны, напомню, веками подвергались геноциду и гонениям со стороны японцев.

В конце XIX в. в России проживало около полутора тысяч айнов. После Второй мировой войны они были отчасти выселены, отчасти выехали сами вместе с японским населением, другие остались, вернувшись, так сказать, со своей тяжелой и затянувшейся на века службы. Эта часть смешалась с Русским населением Дальнего Востока.

Внешним обликом представители Айнской народности очень мало напоминают своих ближайших соседей – японцев, нивхов и ительменов.

Айны это Белая Раса.

Согласно утверждению самих камчадальских курильцев, все названия островов южной гряды были даны племенами Айнов, некогда заселявших эти территории. Кстати, неверно думать, что названия Курилы, Курильское озеро и т.д. возникло из-за горячих источников или вулканической деятельности.

Просто здесь проживают курилы, или курильцы, а «куру» по-Айнски – Народ.

Необходимо отметить, что эта версия разрушает и без того хлипкую основу притязаний японцев на наши Курильские острова. Если даже название гряды происходит от наших Айнов. Это было подтверждено в ходе экспедиции на о. Матуа. Там есть бухта Айну, где была обнаружена древнейшая стоянка Айнов.

Поэтому, как утверждают специалисты, очень странно говорить, что Айнов никогда не было на Курилах, Сахалине, Камчатке, как это делают сейчас японцы, уверяя всех, что айны проживают только в Японии ( ведь археология говорит об обратном ), поэтому им, японцам, якобы нужно отдать Курильские острова. Это чистая неправда. В России есть Айны – коренной Белый Народ, имеющий прямое право считать эти острова своими исконными землями.

Американский антрополог С.Лорин Брейс, из Университета штата Мичиган в журнале «Горизонты науки», №65, сентябрь- октябрь 1989г. пишет: «типичного айна легко отличить от японцев: у него более светлая кожа, более густой волосяной покров тела , бороды , что несвойственно монголоидам , и более выступающий нос».

Брейс изучил около 1100 склепов японцев, Айнов и других этнических групп и пришел к выводу, что представители привилегированного сословия самураев в Японии являются на самом деле потомками Айнов, а не Yayoi (монголоидов), предков большинства современных японцев.

История с сословиями Айнов напоминает историю с высшими кастами в Индии, где самый высокий процент гаплогруппы Белого человека R1a1

Далее Брейс пишет: «.. это объясняет, почему черты лица у представителей правящего класса так часто отличаются от современных японцев. Настоящие Самураи — потомки воинов Айнов, приобрели такое влияние и престиж в средневековой Японии, что породнились с остальными правящими кругами и привнесли в них кровь Айнов, в то время как остальное японское население было в основном потомками Yayoi».

Необходимо так же отметить, что кроме археологических и других особенностей частично сохранился язык. Есть в «Описании земли Камчатки» С.Крашенинникова словарь курильского языка.

На Хоккайдо наречие, на котором говорят Айны, называется сару, а вот на САХАЛИНЕ – рейчишка.

Как не трудно понять, язык Айнов отличается от японского языка и по синтаксису, фонологии, морфологии и лексике и тп. Хотя имели место попытки доказать, что они имеют родственные связи, подавляющее большинство современных ученых отвергают предположение, что отношения между языками выходят за рамки контактных отношений, предполагающие взаимное заимствование слов в обоих языках. Фактически, ни одна попытка привязать язык Айнов к какому-либо другому языку не получила широкого признания.

В принципе, как утверждает известный Российский политолог и журналист П.Алексеев, проблему Курильских островов можно решить политически и экономически. Для этого необходимо разрешить Айнам ( частично выселенным в Японию в 1945 г.), вернуться из Японии на землю предков, (включая их исконный ареал – Приамурье, Камчатку, Сахалин и все Курилы, создав хотя бы по примеру японцев (известно, что парламент Японии лишь в 2008 г. все таки признал Айнов самостоятельным национальным меньшинством), российскую дисперсную автономию «самостоятельного национального меньшинства» с участием Айнов с островов и Айнов России.

У нас нет ни людей, ни средств для развития Сахалина и Курил, а у Айнов есть. Переселившиеся из Японии Айны, по утверждению специалистов, могут дать толчок экономике российского Дальнего Востока, именно образовав не только на Курильских островах, но и в рамках России национальную автономию и возродить свой род и традиции на земле предков

Япония, по мнению П.Алексеева, окажется не у дел, т.к. там исчезнут перемещённые Айны, а у нас они могут расселиться не только по южной части Курил, но по всему их исконному ареалу, нашему Дальнему Востоку, ликвидируя акцент на южных Курилах. Так как многие выселенные в Японию Айны были нашими гражданами, можно использовать Айнов как союзников против японцев, восстановив умирающий Айнский язык.

Айны не были союзниками Японии и никогда не будут, но могут стать союзниками России. Но к сожалению этот древний Народ игнорируем и по ныне.

С нашим прозападным правительством , что за даром кормит чечню , что намеренно заполонило Россию лицами кавказской национальности , открыло безпрепятственный въезд эмигрантам с китая , и явно не заинтересованным в сохранении Народов России не стоит думать , что на Айнов обратят внимание , здесь поможет только ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, академик К.Черевко, Япония эти острова эксплуатировала. В их праве есть такое понятие, как «освоение путем торгового обмена». И все Айны – как покоренные, так и непокоренные – считались японцами, были подвластны их императору. Но известно, что еще до того Айны отдавали подати России. Правда, это носило нерегулярный характер.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что курильские острова принадлежат Айнам, но, так или иначе, Россия должна исходить из международного права. По нему, т.е. согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония от островов отказалась. Юридических оснований для пересмотра документов, подписанных в 1951 г., и других соглашений сегодня просто нет. Но такие дела решаются только при интересах большой политики и повторяю , что помочь со стороны этому народу может только его Братский народ , то есть Мы.

ИСТОЧНИК

Японцы не коренные жители Японии

Все в курсе, что американцы не коренное население США, точно так же как и теперешнее население Южной Америки. А вы знали, что японцы не являются коренным населением Японии?

Кто же тогда жил в этих местах до них?

До них здесь проживали айны, таинственный народ, в происхождении которого до сих пор много загадок. Айны некоторое время соседствовали с японцами, пока последним не удалось вытеснить их на север.

О том, что айны являются древними хозяевами Японского архипелага, Сахалина и Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные названия географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов. И даже символ Японии — великая гора Фудзияма — имеет в своем названии айнское слово «фудзи», что означает «божество очага». Как считают ученые, айны заселили японские острова около 13 000 лет до нашей эры и образовали там неолитическую культуру Дзёмон.

Айны не занимались земледелием, они добывали пропитание охотой, собирательством и ловлей рыбы. Жили они небольшими поселениями, достаточно удаленными друг от друга. Поэтому ареал их проживания был довольно обширен: японские острова, Сахалин, Приморье, Курильские острова и юг Камчатки. Примерно в 3 тысячелетии до нашей эры на японские острова прибыли монголоидные племена, ставшие впоследствии предками японцев. Новые поселенцы принесли с собой культуру риса, позволявшую прокормиться большому количеству населения на относительно небольшой территории. Так начались тяжелые времена в жизни айнов. Они вынуждены были переселяться на север, оставляя колонизаторам свои исконные земли.

Но айны были искусными воинами, в совершенстве владевшими луком и мечом, и японцам долго не удавалось победить их. Очень долго, почти 1500 лет. Айны умели управляться с двумя мечами, а на правом бедре они носили два кинжала. Один из них (чейки-макири) служил ножом для совершения ритуального самоубийства — харакири. Японцы смогли победить айнов только после изобретения пушек, успев к этому моменту многое у них перенять по части военного искусства. Кодекс чести самураев, умение владеть двумя мечами и упоминавшийся ритуал харакири — эти, казалось бы, характерные атрибуты японской культуры на самом деле были заимствованы у айнов.

О происхождении айнов ученые спорят до сих пор. Но то, что этот народ не является родственным другим коренным народам Дальнего Востока и Сибири, уже доказанный факт. Характерная черта их внешности — очень густые волосы и борода у мужчин, чего лишены представители монголоидной расы. Долгое время считалось, что они могут иметь общие корни с народами Индонезии и аборигенами Тихого океана, так как у них схожие черты лица. Но генетические исследования исключили и этот вариант. А прибывшие на остров Сахалин первые русские казаки даже приняли айнов за русских, настолько они были не похожи на сибирские племена, а напоминали скорее европейцев. Единственной группой людей из всех проанализированных вариантов, с кем у них наблюдается генетическое родство, оказались люди эпохи Дзёмон, которые предположительно и были предками айнов. Айнский язык также сильно выбивается из современной лингвистической картины мира, и ему пока не нашли подходящего места. Получается, что за время длительной изоляции айны потеряли связь со всеми другими народами Земли, и некоторые исследователи даже выделяют их в особую айнскую расу.

Сегодня айнов осталось очень мало, около 25 000 человек. Они обитают в основном на севере Японии и практически полностью ассимилированы населением этой страны.

Айны в России

Впервые камчатские айну вошли в контакт с русскими купцами в конце XVII века. Отношения с амурскими и северокурильскими айну установились в XVIII веке. Айну считали русских, отличавшихся расой от их японских врагов, друзьями, и к середине XVIII века более полутора тысячи айнов приняли русское подданство. Даже японцы не могли отличить айну от русских из-за их внешнего сходства (белая кожа и австралоидные черты лица, которые по некоторому ряду черт сходны с европеоидными). Когда японцы впервые вошли в контакт с русскими, они назвали их Красные Айну (айну со светлыми волосами). Только в начале XIX века японцы поняли, что русские и айну — два разных народа. Тем не менее, для русских айну были «волосатыми», «смуглыми», «темноглазыми» и «темноволосыми». Первые русские исследователи описывали айну похожими на русских крестьян со смуглой кожей или больше похожими на цыган.

Айну были на стороне русских в течение русско-японских войн XIX века. Однако, после поражения в Русско-японской войне 1905 года, русские бросили их на произвол судьбы. Сотни айну были уничтожены и их семьи насильно переправлены на Хоккайдо японцами. В итоге, русским не удалось отвоевать айну в ходе Второй мировой. Только несколько представителей айну решили остаться в России после войны. Более 90 % уехали в Японию.

По условиям Санкт-Петербургского договора 1875 года, Курилы отошли Японии, вместе с проживающими на них айну. 83 северокурильских айну 18 сентября 1877 года прибыли в Петропавловск-Камчатский, решив остаться под управлением России. Они отказались переселиться в резервации на Командорских островах, как им предлагало российское правительство. После чего, с марта 1881 года, на протяжении четырёх месяцев они пешком добирались до деревни Явино, где позже обосновались. Позже была основана деревня Голыгино. Ещё 9 айнов прибыли из Японии в 1884 году. Перепись 1897 года указывает на 57 человек населения Голыгино (все — айну) и 39 человек в Явино (33 айну и 6 русских)[11]. Советской властью обе деревни были уничтожены, а жители были переселены в Запорожье Усть-Большерецкого района. В итоге, три этнические группы ассимилировались с камчадалами.

Северокурильские айну в данный момент — самая большая подгруппа айну на территории России. Семья Накамура (южнокурильская по отцовской линии) — наименьшая и насчитывает только 6 человек, живущих в Петропавловске-Камчатском. На Сахалине есть несколько тех, кто определяет себя как айну, но гораздо больше айну себя таковыми не признают. Большинство из 888 японцев, проживающих в России (перепись 2010), имеют айнское происхождение, хоть и не признают это (чистокровным японцам разрешён въезд в Японию без визы). Похожая ситуация с амурскими айнами, проживающими в Хабаровске. И считается, что из камчатских айну в живых уже никто не остался.

В 1979 году СССР вычёркивает этноним «Айну» из списка «живых» этнических групп России, тем самым провозгласив, что этот народ на территории СССР вымер. Судя по переписи 2002 года, никто не вписал этноним «айну» в поля 7 или 9.2 формы К-1 переписи

Есть такие сведения, что наиболее прямые генетические связи по мужской линии айны имеют, как ни странно, с тибетцами — половина их является носителями близкой гаплогруппы D1 (сама же группа D2 практически не встречается за пределами Японского архипелага) и народами мяо-яо на юге Китая и в Индокитае. Что касается женских (Мт-ДНК) гаплогрупп, то у айнов доминирует группа У, которая встречается также и у других народов Восточной Азии, но в небольшом количестве.

[источники]источники

http://travelask.ru/blog/posts/8799-pochemu-pervymi-samurayami-byli-vovse-ne-yapontsy

https://ru.wikipedia.org

https://www.e-reading.club/chapter.php/1019703/20/Butakov_-_Tayny_drevnih_migraciy.html

Для того, чтобы быть в курсе выходящих постов в этом блоге есть канал Telegram. Подписывайтесь, там будет интересная информация, которая не публикуется в блоге!

Давайте еще вспомним, Как англичане истребили тасманийцев и Кто такие негритосы

Япония. Присвоенная культура айнов. — О жизни понемногу — LiveJournal

Сегодня общепринятым считается, что на японских островах исстари проживали современные японцы, представители монголоидной расы. На самом деле это совсем не так, просто сегодня уже мало кто помнит, что на японских островах в течение многих тысячелетий проживал народ — айны. Как хорошо видно на фото, айны не имели ничего общего с монголоидами, это типичные бородатые представители белой европеоидной расы.

Именно они создали культуру Дзёмон. Достоверно не известно, откуда айны пришли на Японские острова, но известно, что в эпоху Дзёмон именно айны населяли все Японские острова — от Рюкю до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки — о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок и данные топонимики, например: Цусима — туйма — «далекий», Фудзи — хуци — «бабушка» — камуй очага, Цукуба — ту ку па — «голова двух луков»/«двухлуковая гора», Яматай — Я ма та и — «место, где море рассекает сушу».

Эпоха Дземон

Но сейчас об этом народе очень мало кто знает, а японцы считают себя законными правителями и древними владельцами островов японской гряды! В чём же тут дело, почему так получилось?

Случилось вот что — по мнению историков, примерно с середины эпохи Дзёмон на Японские острова начинают прибывать монголоидные группы, мигранты из Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Южного Китая. Очевидно, айны не желали делиться и уступать им территории, на которых они жили многие тысячи лет, понимая, чем это чревато.

Началась война, которая длилась, ни много ни мало — полторы тысячи лет. В сравнении с этим столетняя война между Англией и Францией кажется мелкой потасовкой. Полторы тысячи лет накатывались на айнов из-за моря монголоидные племена, и полторы тысячи лет айны сдерживали напор. Пятнадцать столетий непрерывной войны!

В некоторых источниках упоминается о войне с захватчикамигосударства Ямато. И почему-то по умолчанию считается, чтоЯмато — якобы государство японцев, которые вели войну-де с полудикими айнами. На самом деле всё было в точности наоборот — Ямато, а ранее — Яматай, никак не могло быть государством японцев, ещё только начавших высаживаться на острова, на тот момент у них просто не могло ещё быть никакого государства,Ямато было древним государством айнов, по обрывочным сведениям, очень высокоразвитым государством, с высоким уровнем культуры, образования, развитыми искусствами, продвинутым военным делом.

Айны в военном деле почти всегда превосходили японцев, и в сражениях с ними побеждали почти всегда. Да и, кстати сказать,самурайская культура и самурайская техника ведения боя восходят именно к айнским боевым приемам, а не к японским, и несут в себе множество айнских элементов, а отдельные самурайские кланы по своему происхождению являются айнскими, наиболее известный — клан Абэ.

Достоверно неизвестно, что же именно случилось в те далёкие годы, в результате чего для айнов произошла настоящая катастрофа. Айны по-прежнему были сильнее японцев в боях и практически не проигрывали им сражений, но с определённого момента ситуация для них начала непрерывно ухудшаться. Огромные толпы японцев начали постепенно ассимилировать, размешивать, растворять айнов в себе (и это подтверждается исследованием генетики японцев, доминирующей Y хромосомой у которых является D2, то есть, та Y хромосома, которая обнаруживается у 80 % айнов, но почти отсутствует, например, у корейцев).

Есть мнение, что именно генам айнов обязаны своей красотой японские женщины, столь непохожие на других азиаток. Разумеется, это было не единственной причиной. Некоторые исследователи полагают, что во многом причина в приходе к власти отступников, предавших интересы айнов, когда местное население было сначала уравнено в правах с прибывающими монголоидными племенами, а потом и превращено в людей второго сорта. С определённого момента многие вожди айнов стали откровенно прогибаться под японцев и продаваться им, тех же вождей, кто отказывался это делать, японцы уничтожали (часто — через отравление ядом).

Так постепенно, продвигаясь с юга на север, стремительно множащиеся в числе японцы захватывали остров за островом, оттесняя айнов всё дальше. Айны не сдавались и продолжали сражаться, можно упомянуть борьбу айнов под предводительством Косямаина (1457 г.), выступления айнов в 1512—1515 годах, в 1525 г., под предводительством вождя Танасягаси (1529 г.), Тариконны (1536 г.), Мэннаукэи (Хэнаукэ) (1643 г.), один из самых успешных периодов под предводительством Сягусяина (1669 г.). Но процесс был необратим, особенно с учётом предательства айнских элит, кому-то очень мешало белое коренное население островов, и стояла задача извести его любой ценой.

Праздник медведя у Айнов

Чем дальше, тем становилось хуже — в определённый момент начался настоящий геноцид. Нанимаемые японскими правителями переводчики и надсмотрщики совершали множество злоупотреблений: жестоко обращались со стариками и детьми, насиловали айнских женщин, ругань в отношении айнов была самым обычным делом. Айны находились фактически на положении рабов. В японской системе «исправления нравов» полное бесправие айнов сочеталось с постоянным унижением их этнического достоинства.

Мелочная, доведённая до абсурда регламентация жизни была направлена на то, чтобы парализовать волю айнов. Многие молодые айны изымались из своего традиционного окружения и направлялись японцами на различные работы, например, айны из центральных районов Хоккайдо посылались на работу на морские промыслы Кунашира и Итурупа (которые в то время также были колонизированы японцами), где жили в условиях неестественной скученности, не имея возможности поддерживать традиционный образ жизни.

Вместе с тем, сами японцы с удовольствием заимствовали и присваивали себе традиционную культуру айнов, их достижения в военном деле, искусстве, музыке, строительстве, ткацком деле. Хотя в действительности очень многое из того, что сегодня считают японской культурой, на самом деле является культурой айнов, «позаимствованной» и присвоенной.

В 19 веке начался настоящий беспредел — японцы заставляли стричь бороды мужчин-айнов, женщинам запрещали носить традиционные айнские одежды, было запрещено празднование национального праздника айнов — праздника медведя. Японцы перевезли всех Северокурильских айнов на остров Шикотан, отняли у них все орудия лова и лодки, запретили выходить в море без разрешения, тем самым обрекая на голодную смерть. Большинство жителей резервации вымерло, осталось всего 20 человек.

Айн

На Сахалине айны находились в кабальной зависимости от сезонных японских промышленников, приезжающих на лето. Японцы перегораживали устья крупных нерестовых рек, поэтому рыба просто-напросто не доходила до верховий, и айнам приходилось выходить на берег моря, чтобы добыть хоть какое-то пропитание. Здесь они сразу же попадали в зависимость от японцев. Японцы выдавали айнам снасти и отбирали из улова все самое лучшее, свои собственные снасти айнам иметь запрещалось. С отъездом японцев айны оставались без достаточного запаса рыбы, и к концу зимы у них почти всегда наступал голод, население вымирало.

Сегодня по официальной переписи в Японии насчитываются всего около 25 000 айнов. Их заставили забыть родной язык, они не знают своей собственной культуры, выдаваемой сегодня за японскую культуру. Один из уникальнейших народов в истории фактически уничтожен, оболган, обокраден и забыт.

Источник: https://view-w.ru/2016/05/08/k…

PS: А они (Японцы) еще и претендуют на наши Курильские острова…

Напрашивается аналогия со Стамбулом (Константинополь), орды мигрантов разрушающих европейскую культуру, укропов, присвающивающих сейчас культурные ценности русского мира.

Загадка айнов, аборигенов Японии | Центр Льва Гумилёва

Когда в XVII веке русские землепроходцы достигли «самого дальнего востока», где, как им думалось, твердь земная соединяется с твердью небесной, а оказались безбрежное море и многочисленные острова, они были изумлены обликом встретившихся им туземцев. Пред ними предстали заросшие густыми бородами люди с широкими, как у европейцев, глазами, с крупными, выступающими носами, похожие на мужиков южной России, на жителей Кавказа, на заморских гостей из Персии или Индии, на цыган, – на кого угодно, только не на монголоидов, которых казаки повсеместно видели за Уралом.

Землепроходцы окрестили их курилами, курильцами, наделив эпитетом «мохнатые», а сами они называли себя «айну», что значит «благородный человек». С тех пор исследователи бьются над бесчисленными загадками этого народа. Но и по сей день к определенному выводу они не пришли.

Известный собиратель и исследователь народов Тихоокеанского региона Б.О. Пилсудский в отчете о командировке 1903-1905 годов писал об айнах: «Приветливость, ласковость и общительность маукинских айнов вызывали во мне сильное желание познакомиться ближе с этим интересным племенем».

Известный собиратель и исследователь народов Тихоокеанского региона Б.О. Пилсудский в отчете о командировке 1903-1905 годов писал об айнах: «Приветливость, ласковость и общительность маукинских айнов вызывали во мне сильное желание познакомиться ближе с этим интересным племенем».Русский писатель А.П. Чехов оставил такие строки: «Это народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, сообщительный, вежливый, уважающий собственность; на охоте смелый и даже интеллигентный».

В собрании айнских устных легенд «Юкар» сказано: «Айны населяли Японию за сотни тысяч лет до того, как пришли дети Солнца (т.е. японцы. — Авт.)».

Айны почти полностью исчезли. Они остались только на юго-востоке острова Хоккайдо, который ранее назывался ими Эдзо. До сих пор айны отмечают Медвежий праздник и почитают его героя Jajресупо, аналогично общеславянскому медвежьему празднику Комоедица (Масленица), посвященному медведю Велесу и возрождению Солнца (Ярило).

От айнов на Японском архипелаге остались почти все географические названия. Например, вулкан на северо-востоке острова Кунашир на языке айнов называется Тятя-Яма, буквально «Отец-гора».

Как и в Европе, южные завоеватели, японцы, называли в свое время представителей северной цивилизации айнов «варварами». Но, несмотря на это, большую часть своей культуры, религиозных представлений, военного искусства и традиций японцы переняли именно у айнов. В частности, самурайское сословие средневековой Японии переняло у айнов обряд «сеппуку» («харакири») — ритуальное самоубийство путем вспарывания живота, истоки которого уходят в глубокую древность — к языческим культам айнов.

Более того, согласно японской исторической традиции основателем древнеяпонской империи Ямато был принц Пикопоподэми (Дзимму). На гравюре ХIХ века Дзимму имеет внешние черты айна!!!

Сирэтоко — полуостров на востоке японского острова Хоккайдо. На языке народа айну означает «край земли».

Прежде всего: откуда в сплошном монголоидном массиве появилось племя, антропологически здесь, грубо говоря, неуместное? Ныне айны живут на северном японском острове Хоккайдо, а в прошлом заселяли весьма широкую территорию – Японские острова, Сахалин, Курилы, юг Камчатки и, по ряду данных, Приамурье и даже Приморье вплоть до Кореи. Многие исследователи были убеждены, что айны – европеоиды. Другие утверждали, что айны родственны полинезийцам, папуасам, меланезийцам, австралийцам, индусам…

Археологические данные убеждают в глубокой древности поселения айнов на Японском архипелаге. Это особенно запутывает вопрос об их происхождении: как могли люди древнекаменного века преодолеть громадные расстояния, отделяющие Японию от европейского запада или тропического юга? И зачем им нужно было менять, скажем, благодатный экваториальный пояс на суровый северо-восток?

Древние айны или их предки создавали удивительную по красоте керамику, загадочные статуэтки догу, а кроме того, оказалось, что они были едва ли не самыми ранними земледельцами на Дальнем Востоке, если не в мире. Непонятно, почему они совершенно забросили и гончарные занятия, и земледелие, став рыболовами и охотниками, по сути, сделав шаг назад в культурном развитии. В преданиях айнов рассказывается о сказочных сокровищах, крепостях и замках, но японцы, а затем европейцы застали это племя жившим в хижинах и землянках.У айнов причудливо и противоречиво переплетаются черты северных и южных жителей, элементы высокой и примитивной культур. Всем своим существованием они как бы отрицают обычные представления и привычные схемы культурного развития.В I тысячелетии до н. э. на земли айнов стали вторгаться мигранты, которым позднее суждено было стать основой японской нации. Многие века айны ожесточенно сопротивлялись натиску, и порой весьма успешно.