Лао-цзы — Википедия с видео // WIKI 2

Лао-цзы (Старый Младенец, Мудрый Старец; кит. упр. 老子, пиньинь Lǎo Zǐ, VI век до н. э.) — древнекитайский философ VI-V веков до н. э., которому приписывается авторство классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». В рамках современной исторической науки историчность Лао-цзы подвергается сомнению, тем не менее в научной литературе он часто всё равно определяется как основоположник даосизма[2]. В религиозно-философском учении большинства даосских школ Лао-цзы традиционно почитается как божество — один из Трёх Чистых.

Энциклопедичный YouTube

1/5

Просмотров:16 991

7 693

6 496

7 109

2 638

✪ Личность и учение Лао Цзы Алексей Маслов

✪ Философия. Даосизм Лао Цзы.

✪ Лао Цзы. Энциклопедия

✪ Лао Цзы: Дао Дэ Цзин!

✪ Философия. Конфуций и его учение.

Содержание

Биография

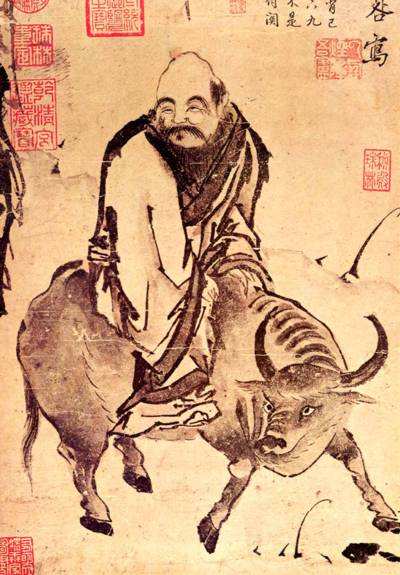

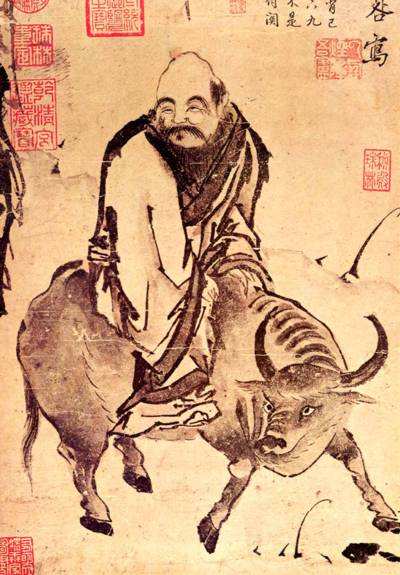

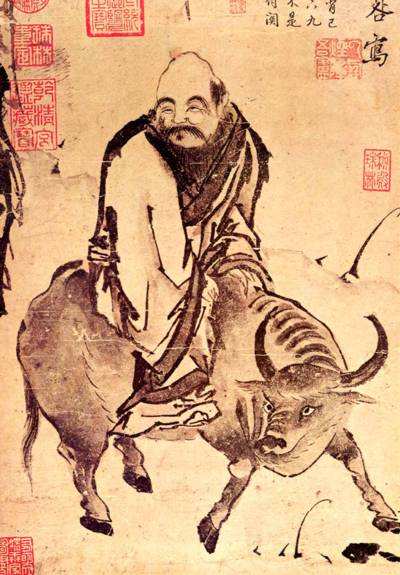

Лао-цзы покидает Китай верхом на буйволе

Самый известный вариант биографии Лао-цзы описывается китайским историком Сыма Цянем в его труде «Исторические повествования». По его словам, Лао-цзы родился в селении Цюйжэнь, волости Ли, уезда Ху, в царстве Чу на юге Китая. Большую часть своей жизни он служил хранителем императорского архива и библиотекарем в государственной библиотеке во времена династии Чжоу, что говорит о его высокой образованности. В 517 году (до н. э.) произошла знаменитая встреча с Конфуцием. Лао-цзы тогда сказал ему: — «Оставь, о друг, своё высокомерие, разные стремления и мифические планы: всё это не имеет никакой цены для твоего собственного я. Больше мне нечего тебе сказать!». Конфуций отошёл и сказал своим ученикам: — «Я знаю, как птицы могут летать, рыбы плавать, дичина бегать… Но как дракон устремляется по ветру и облакам и подымается в небеса, я не постигаю. Ныне я узрел Лао-Цзы и думаю, что он подобен дракону». В преклонном возрасте Лао-цзы отправился из страны на запад. Когда он достиг пограничной заставы, то её начальник Инь Си попросил Лао-цзы рассказать ему о своём учении. Лао-цзы выполнил его просьбу, написав текст Дао Дэ Цзин. После чего он ушёл, и неизвестно как и где он умер.

Путешествие Лао-цзы на Запад стало концепцией, разработанной в трактате Хуахуцзин в целях анти-буддийской полемики.

Также рассматривается[источник не указан 3436 дней] следующий вариант биографии: Лао-цзы — полулегендарный китайский мыслитель, на основе его трудов впоследствии возник даосизм. По преданию, родился в 604 г. до нашей эры, эта дата принята в хронологии всемирной истории, принятой в современной Японии. Этот же год указывает и известный современный синолог Франсуа Жульен. В его краткой биографии сказано, что он был историографом-архивариусом при императорском дворе и прожил 160 или даже 200 лет

Уже в раннем даосизме Лао-цзы становится фигурой легендарной и начинается процесс его обожествления. Легенды повествуют о его чудесном рождении. Его первым именем было Ли Эр. Слова «Лао-цзы», означающие «старый мудрец» или «старый ребёнок», впервые произнесла его мать, когда разродилась сыном под сливовым деревом. Мать носила его в утробе несколько десятков лет (по легенде 81 год), и на свет он появился из её бедра. У новорождённого были седые волосы, от чего он напоминал старика. Увидев такое чудо, мать была сильно удивлена.

Многие современные исследователи ставят под сомнение сам факт существования Лао-цзы. Некоторые предполагают, что он мог быть старшим современником Конфуция, о котором — в отличие от Конфуция — в источниках нет достоверных сведений ни исторического, ни биографического характера. Есть даже версия, что Лао-цзы и Конфуций — это одно лицо [источник не указан 472 дня]. Существуют предположения, что Лао-цзы мог быть автором Дао Дэ Цзина, если он жил в IV—III вв. до н. э. Уже в древнейшем жизнеописании Лао-Цзы — «Ши цзи» Сыма Цяня — содержится возможность его идентификации сразу с тремя разными фигурами; первой из них является «канонический» Ли Эр, второй — Лао Лай-цзы (даос и современник Конфуция) и третьей — историк-астролог Дань из Чжоу. В этом же источнике допускается, что срок жизни Лао-цзы за счёт искусства «пестования/вскармливания жизни» мог составить 160-200 лет[3].

Дао дэ цзин

Лао-цзы

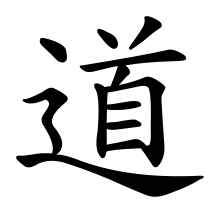

Дао (Тао)

Когда Лао-цзы жил в столице Чжоу, он создал Трактат Дао Дэ Цзин о пути вещей и его проявлениях, написанный на древнекитайском языке, который с трудом понимают сегодняшние китайцы. При этом его автор намеренно использовал многозначные слова. Кроме того, некоторые ключевые понятия не имеют точных соответствий ни в английском, ни в русском языках. Джеймс Легг в своём предисловии к переводу трактата пишет: «Письменные знаки китайского языка отображают не слова, но идеи, и последовательность этих знаков представляет не то, что автор хочет сказать, но то, что он думает». По традиции автором книги считается Лао-цзы, поэтому иногда книгу называют его именем. Однако некоторыми историками его авторство подвергается сомнению; предполагается что автором книги мог быть другой современник Конфуция — Лао Лай-цзы. Одним из аргументов этой точки зрения являются слова в «Дао Дэ Цзин», написанные от первого лица

…Все люди держатся за своё «я»,

один лишь я живу в мире непонятном и загадочном.

один лишь я выбрал отказаться от этого.

Моё сердце подобно сердцу глупого человека, —

такое тёмное, такое неясное!

Повседневный мир людей ясен и очевиден,

один лишь я живу в мире смутном,

подобном вечерним сумеркам.

Повседневный мир людей расписан до мелочей,

Как озеро я спокоен и тих.

Неостановим, подобно дыханию ветра!

Людям всегда есть чем заняться,

один лишь я живу подобно невежественному дикарю.

Лишь я один отличаюсь от других тем,

что превыше всего ценю корень жизни, мать всего живого.

Философия

Центральной идеей философии Лао-цзы была идея двух первоначал — Дао и Дэ.

Основная статья: ДаоСлово «Дао» на китайском языке буквально означает «путь»; одна из важнейших категорий китайской философии. Однако в даосской философской системе оно получило гораздо более широкое метафизическое содержание. Лао-цзы использует слово «Дао» с особой осмотрительностью, ибо «Дао» бессловесно, безымянно, бесформенно и недвижимо. Никто, даже Лао-цзы не может дать определения «Дао». Он не может дать определение «Дао», поскольку знать, что ты не знаешь (всего), — есть величие. Не знать, что ты не знаешь (всего), — есть болезнь

Одним из сложнейших в китайской традиции выступает понятие «Дэ». С одной стороны, «Дэ» — есть то, что питает «Дао», делает его возможным (вариант из противоположности: «Дао» питает «Дэ», «Дао» — безгранично, «Дэ» — определено). Это некая универсальная сила, принцип, с помощью которого «Дао» — как путь вещей, может состояться. Это также метод, с помощью которого можно практиковать и соответствовать «Дао». «Дэ» — принцип, способ бытия. Это и возможность правильного накопления «жизненной энергии» — Ци. «Дэ» — искусство правильно распорядиться «жизненной энергией», правильное поведение. Но «Дэ»— не мораль в узком понимании. «Дэ» выходит за рамки здравого смысла, побуждая человека высвобождать жизненную силу из пут повседневности. К понятию «Дэ» близко даосское учение об У-вэй, недеянии.

Непостижимое Дэ — это то,

что наполняет форму вещей,

но происходит оно из Дао.

Дао — это то, что движет вещами,

путь его загадочен и непостижим.

…Тот, кто в делах следует Дао,

…очищающий свой дух,

вступает в союз с силой Дэ.

Главные идеи

Развитие Вселенной происходит в соответствии с определёнными образцами и принципами, которые невозможно определить чётко. Можно однако назвать их — хотя это не совсем точно — «Дао». Что касается «Дэ», то к ней нельзя стремиться, она возникает спонтанно, естественно. «Дэ» проявляется как всеобщая закономерность раскрытого, проявленного мира, как закон Вселенской Гармонии.

Лучшим способом реализации «Дао» во внешнем мире является принцип У-вэй — непреднамеренной активности.

Не следует стремиться к чрезмерной образованности, повышению эрудиции или изощрённости — напротив, следует вернуться к состоянию «необработанного дерева», или к состоянию «младенца». Все противоположности неразделимы, комплементарны, взаимодействуют друг с другом. Это относится и к таким противоположностям, как жизнь и смерть. Смерть — это завершение жизни, являющееся одновременно и началом другой жизни. А конец «смерти», является началом другой «жизни». Дело не в словах, понятиях, а в том какое им каждый придаёт значение. Так же как вход с одной стороны это то, что является выходом с противоположной. В древнеримской мифологии аналогией этого является Янус, — двуликий бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а также начала и конца.

Жизнь — это «мягкое» и «гибкое». Смерть — это «жёсткое» и «твёрдое». Лучший принцип разрешения проблем в соответствии с «Дао» — это отказ от агрессии, уступка. Это не следует понимать как призыв к сдаче и подчинению — нужно стремиться овладеть ситуацией, прилагая как можно меньше усилий.

Наличие в обществе жестких нормативных этических систем — например, конфуцианства — свидетельствует о том, что в нём есть проблемы, которые такая система только усиливает, будучи не в силах их разрешить.

Главная добродетель — воздержание.[4]

Идеи близки учению Адвайты — недвойственности[источник не указан 2776 дней].

Лао-цзы об истине

- «Высказанная вслух истина перестаёт быть таковой, ибо уже утратила первичную связь с моментом истинности».

- «Знающий не говорит, говорящий не знает».

Из имеющихся письменных источников ясно, что Лао-цзы был мистиком и квиетистом в современном понимании, преподававшим совершенно неофициальную доктрину, полагавшуюся исключительно на внутреннее созерцание. Человек обретает истину путём освобождения от всего ложного в самом себе. Мистическое переживание завершает поиски реальности. Лао-цзы писал: «Есть Бесконечное Существо, которое было прежде Неба и Земли. Как оно невозмутимо, как спокойно! Оно живёт в одиночестве и не меняется. Оно движет всем, но не волнуется. Мы можем считать его вселенской Матерью. Я не знаю его имени. Я называю его Дао».

Диалектика

Лао-цзы как божество в китайском храме

Философия Лао-цзы пронизана и своеобразной диалектикой:

- «Из бытия и небытия произошло всё; из невозможного и возможного — исполнение; из длинного и короткого — форма. Высокое подчиняет себе низкое; высшие голоса вместе с низшими производят гармонию, предшествующее подчиняет себе последующее.»

Статуя Лао-цзы в храмовом комплексе Наньюэ Дамяо у горы Хэншань, в храме, посвящённом Лао-цзы, выгравирован весь текст Дао Дэ Цзина

Статуя Лао-цзы в храмовом комплексе Наньюэ Дамяо у горы Хэншань, в храме, посвящённом Лао-цзы, выгравирован весь текст Дао Дэ ЦзинаОднако Лао-цзы понимал её не как борьбу противоположностей, а как их примирение. А отсюда делались и практические выводы:

- «Когда человек дойдёт до не-делания, то нет того, что бы не было сделано.»

- «Кто любит народ и управляет им, тот должен быть бездеятельным.»

Из этих мыслей видна основная идея философии, или этики, Лао-цзы: это принцип не-делания, бездействия. Всякое насильственное стремление что-либо сделать, что-либо изменить в природе или в жизни людей осуждается.

- «Множество горных рек впадает в глубокое море. Причина в том, что моря расположены ниже гор. Поэтому они в состоянии властвовать над всеми потоками. Так и мудрец, желая быть над людьми, он становится ниже их, желая быть впереди, он становится сзади. Поэтому, хотя его место над людьми, они не чувствуют его тяжести, хотя его место перед ними, они не считают это несправедливостью.»

- «„Святой муж“, управляющий страной, старается, чтобы мудрые не смели сделать чего-нибудь. Когда все сделаются бездеятельными, то (на земле) будет полное спокойствие.»

- «Кто свободен от всякого рода знаний, тот никогда не будет болеть.»

- «Нет знания; вот почему я не знаю ничего.»

Власть царя среди народа Лао-цзы ставил очень высоко, но понимал её как чисто патриархальную власть. В понимании Лао-цзы царь — это священный и бездеятельный вождь. К современной же ему государственной власти Лао-цзы относился отрицательно.

- «От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствий народа.»

- Сыма Цянь объединяет биографии Лао-цзы и Хань Фэя, легистского философа конца эпохи Воюющих Царств, выступавшего против конфуцианства. Трактат «Хань Фэй-цзы», содержащий учение последнего, уделяет интерпретации Лао-цзы две полных главы.

Культ Лао-цзы

Процесс обожествления Лао-цзы начинает складываться в даосизме, по всей видимости, ещё в конце III — начале II век до н. э., но полностью оно оформилось только в эпоху династии Хань ко II веку н. э. В 165 г. император Хуань-ди повелел совершить жертвоприношение обожествляемому Лао-цзы на его родине — в уезде Ку, а через год приказал совершить ещё и в своём дворце. Создатель ведущей даосской школы небесных наставников Чжан Даолин сообщил о явлении в мир в 142 году божественного Лао-цзы, передавшего ему свои чудодейственные возможности. Лидеры этой школы составили собственный комментарий к трактату «Дао дэ цзин», получивший название «Сян Эр чжу», и учредили поклонение Лао-цзы в созданном ими в конце II — начале III в. теократическом государстве в провинции Сычуань. В эпоху Шести династий (220—589 годы) Лао-цзы стал почитаться как один из Трёх Чистых (сань цин) — высших божеств даосского пантеона. Особый размах поклонение Лао-цзы приобрело при династии Тан (618—907 годы), императоры этой династии почитали его своим предком, возводили ему святилища и наделяли высокими званиями и титулами.

Память в новейшее время

5 октября 1998 года в честь Лао-цзы астероиду, открытому 17 октября 1977 года К. Й. ван Хаутеном и И. ван Хаутен-Груневелд на Паломарских фотопластинках, снятых Т. Герельсом, присвоено наименование 7854 Laotse[5][6].

См. также

Список произведений

Примечания

Литература

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л.,1950

- Мялль Л. К пониманию ‘Дао дэ цзина’ // Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып. 558. С. 115—126.

- Спирин В. С. Гармония лука и лиры глазами Лао-цзы //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIV.Ч.1. М.,1981.

- Спирин В. С. Строй, семантика, контекст 14-го параграфа «Дао дэ цзина» //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XX.Ч.1. М.,1986.

- Головачёва Л. И. Кто автор известного текста трактата Лао-цзы? // Тезисы всесоюзной конференции ВАКИТ. 22-24 ноября 1988. М., 1988. С.31-33

- Лукьянов А. Е. Первый философ Китая: Фрагменты философской автобиографии Лао цзы. // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1989. № 5. С. 43-54.

- Спирин В. С. «Слава» и «позор» в § 28 «Дао дэ цзина»//Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII.Ч.1. М.,1989.

- Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991.

- Лукьянов А. Е. Рациональные характеристики Дао в системе ‘Дао дэ цзин’ // Рационалистическая традиция и современность. Китай. М., 1993. С. 24-48.

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996.

- Viktor Kalinke: Studien zu Laozi, Daodejing. Band 1: Text und Übersetzung / Zeichenlexikon. Leipzig 2000, ISBN 3-934015-15-8

- Viktor Kalinke: Studien zu Laozi, Daodejing. Band 2: Anmerkungen und Kommentare. Leipzig 2000, ISBN 3-934015-18-2

- Viktor Kalinke: Studien zu Laozi, Daodejing. Band 3: Nichtstun als Handlungsmaxime. Essay , Leipzig 2011, ISBN 978-3-86660-115-4

- Кычанов Е. И. Тангутский апокриф о встрече Конфуция и Лао-цзы //XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.,1997. С.82-84.

- Карапетянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Дао дэ цзина» // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.

- Киселёв В.А. Лао-цзы или Конфуций? Позиция Ху Ши в споре о первом философе Китая //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2011. № 4. С. 71-79.

- Ксензов, П. В. Цитаты из Лао-Цзы в трактате «Хань Фэй-Цзы» и их соотношение с полными версиями «Дао-дэ цзина» // Вестник Московского университета: Сер.13:Востоковедение . — 07/2003 . — N3 . — С.95-102 .

- Мартыненко Н. П. Изучение семантики древних форм начертания текста «Дао дэ цзин» как необходимая компонента изучения истории даосизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1999.С.31-50

- Рехо Ким «Неделание»: Лев Толстой и Лао-Цзы Проблемы Дальнего Востока. 2000.-№ 6. С.152-163.

- Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с.

- Маслов А. А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов-на-Дону, 2005. 272 с.

- Степанова Л. М. Проблема личности в учении Лао-цзы о совершенномудром. // Вестник Бурятского государственного университета. 2008. № 6. С. 24-29.

- Суровцева М. Е. Лев Толстой и философия Лао-Цзы // Вестник Центра международного образования МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2010. № 1. С. 85-90.

- Кобзев А. И. Лао-цзы и Будда — «совпадение двух в одном» или «раздвоение единого»? // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. -С.221-225 ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.)

- Го Сяо-ли. Мир трансцендентный и мир действительный: сравнительный анализ культурного мышления через призму произведений Достоевского, Конфуция и Лао-цзы //Вопросы философии. № 3. 2013. С.103-111.

- Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Сост. и пер. В. В. Малявина. М., Феория. 2010. (статья по традиционной иконографии Лао Цзы)

- Shien Gi-Ming, «Nothingness in the philosophy of Lao-Tzu, » Philosophy East and West 1 (3): 58-63 (1951).

- Chad Hansen, Linguistic Skepticism in the Lao Tzu // Philosophy East and West, Vol. 31, No. 3 (Jul., 1981), pp. 321–336

- Лао Си, «ТАО-ТЕ-КИНГЪ, или писаніе о нравственности». Под редакціей Л. Н. Толстого, перевелъ съ китайскаго профессоръ университета въ Кіото Д. П. Конисси, примечаніями снабдилъ С. Н. Дурылинъ. Москва — 1913

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 21 августа 2020 в 09:14.

Эта страница в последний раз была отредактирована 21 августа 2020 в 09:14.Дао Дэ Цзин — это… Что такое Дао Дэ Цзин?

Дао Дэ Цзин

ДАО ДЭ ЦЗИН (кит. трад. 道德經, упр. 道德经, пиньинь Dào Dé Jīng [звучание (info)], «Книга пути и благодати») — основополагающий источник даосского учения и один из выдающихся памятников китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Основная идея этого произведения — понятие дао — трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие». Споры о содержании книги и её авторе продолжаются до сих пор.

Утверждается (Alan K.L. Chan, The Daode Jing and its tradition, in Daoism Handbook, ed.Livia Kohn, 2000), что общее количество классических комментариев к ДДЦ достигает 700, из которых на данный момент сохранилось 350. Количество комментариев на японском языке около 250.

Происхождение книги

Традиционно автором книги считается Лао-цзы (VI — V вв. до н. э.), поэтому иногда книга носит его имя. Историк Сыма Цянь, излагая его историю, в то же время подвергал её сомнению и предполагал, что автором книги мог являться другой современник Конфуция — Лао Лай-цзы или же чжоуский государственный деятель Дань, о котором известно, что он посетил циньского правителя Сянь-гуна спустя 129 лет после смерти Конфуция.

Некоторые учёные (Лян Цичао, Гу Цзеган) считают, что ныне существующий текст «Дао Дэ Цзин» носит явный отпечаток более позднего времени, чем время жизни Лао-цзы. Выдвинуто предположение, что книга была создана в эпоху Чжань-го (IV — III вв. до н. э.) и отношения к Лао-цзы не имеет. Их оппоненты (Го Можо и др.), не отрицая разрыва между годами жизни Лао-цзы и временем появления «Дао Дэ Цзин», утверждают, что данное произведение представляет собой изложение устно передаваемого в то время учения Лао-цзы его последователями.

Содержание

Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань)

Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань)В трактате Дао-дэ цзин (IV—III в. до н. э.) излагаются основы даосизма, философии Лао-цзы. В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним — в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию — через дэ, и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.

Трактат настаивает на неизреченности Дао, которое есть начало всех вещей. Для постижения Дао рекомендуется недеяние, безмолвие, спокойствие, умеренность и бесстрастие, которые даруют слияние с Дао.

- Кто нападает, не достигает успеха (1:24)

- Дао следует естественности (1:25)

- Дао вечно и не имеет имени (1:32)

Язык, комментаторская традиция и переводы

Язык «Дао Дэ Цзин» несколько отличается от классического языка того времени, в нём нередко опущены служебные слова и связки, отчего трактат нередко допускает неоднозначное толкование. В различных китайских школах известны сотни комментариев на «Дао Дэ Цзин». Опубликовано многочисленное количество переводов на другие языки, только на русском имеется более десятка различных переводов, которые местами существенно расходятся.

Известны также эзотерические комментарии, в которой главы воспринимаются как указания по внутренней алхимии и достижению бессмертия. Текст «Дао Дэ Цзин» настолько популярен, что иногда нет возможности отличить мысли автора от интерпретаций и от систем, берущих вдохновение в этом тексте. Одним из наиболее авторитетных комментариев является комментарий Ван Би (226—249).

Самый древний комментарий принадлежит Хэшан Гуну (кит. 河上公), он выполнен в период Ханьской династии.

Школа Небесных Наставников придерживается эзотерических комментариев Сянъэр (кит. 想爾) [1]

В версии, найденной в Мавандуе имеются существенные стилистические отличия, кроме того в этой версии две части трактата поменялись местами.

Самый известный перевод ДДЦ был выполнен на санскрит в 7 в. В 18 в. перевод на латынь появился в Англии, и с тех пор попытки переводов на западе не прекращались, общее их число достигает ок. 250 (LaFargue, Pas, «On Translating Tao-te-ching», 1998). Таким образом, ДДЦ по количеству переводов уступает только Библии (Victor Mair, Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way. 1990).

Перевод заглавия книги

«Дао Дэ Цзин», каллиграфия Гиафу Фена

«Дао Дэ Цзин», каллиграфия Гиафу ФенаПереводы на русский язык

- 1894, Д. Конисси — Первый перевод на русский язык, выполненный под редакцией Льва Толстого.

- 1950, Ян Хин-шун — Официальный перевод на русский, выполненный китайцем. Самый известный, издаваемый и популярный перевод.

- 1971, Валерий Перелешин — Стихотворный перевод

- 1994, Юй Кан — Семантико-поэтический перевод

- 1996 — Перевод, издававшийся редакцией РБА

- 1999, И. И. Семененко «ЛАОЦЗЫ — Обрести себя в Дао» — сопровождается классическим комментарием Ван Би (III в. н. э) к Дао Дэ Цзину: (М.;Изд.»Республика»,1999. ISBN 5-250-02678-8)

- Большая коллекция переводов на русский от различных авторов . В их числе один из наиболее полно комментированных в переводе Малявина В. В.

- Лао Цзы Дао Дэ Цзин: A paragon ebook, LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.

- Юрий Бах, стихотворный перевод

См. также

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л.,1950

- Мялль Л. К. К пониманию ‘Дао дэ цзина’ // Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып. 558. С. 115—126.

- Поташов Ф. И. Социально-этические характеристики человека в «Дао дэ цзин» // Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М., 1986.

- Спирин В. С. Гармония лука и лиры глазами Лао-цзы //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIV.Ч.1. М.,1981.

- Спирин В. С. Строй, семантика, контекст 14-го параграфа «Дао дэ цзина» //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XX.Ч.1. М.,1986.

- Головачева Л. И. О реконструкции структуры «Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1988.

Ч.1.- С.67-73.

- Саврухин А. П. Понятие Дао и стилистика «Дао дэ цзина» //Девятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 1988. С.106-108.

- Лукьянов А. Е. Дао дэ цзин:предфилософия и философия // Философские науки.1989. № 2. С. 46-54.

- Лукьянов А. Е. Первый философ Китая // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1989. N 5. С. 43-54.

- Саврухин А. П. «Дао дэ цзин» о первоначалах. // Двадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч.I. М., 1989. С.58-60.

- Спирин В. С. «Слава» и «позор» в § 28 «Дао дэ цзина»//Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII.Ч.1. М.,1989.

- Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991.

- Лукьянов А. Е. Рациональные характеристики Дао в системе ‘Дао дэ цзин’ // Рационалистическая традиция и современность. Китай. М., 1993. С. 24-48.

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996.

- Панфилов В. С. Парадоксы Дао дэ цзина //Петербургское востоковедение Альманах. Выпуск 9, 1997. С.436-446.

- Кычанов Е. И. Тангутский апокриф о встрече Конфуция и Лао-цзы //XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.,1997. С.82-84.

- Карапетянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Дао дэ цзина» // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.

- Мартыненко Н. П. Изучение семантики древних форм начертания текста «Дао дэ цзин» как необходимая компонента изучения истории даосизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1999.С.31-50

- Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с.

- Маслов А. А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов-на-Дону, 2005. 272 с.

- Дёмин Р. Н. Свидетельство Александра Полигистора о пифагорейцах и 55 параграф «Дао дэ цзина» // Компаративистский анализ общечеловеческого и национального в философии: Материалы Всероссийской конференции. СПб., 2006. С.51-58.

Примечания

Ссылки

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.Дао дэ цзин — это… Что такое Дао дэ цзин?

Дао дэ цзин (кит. трад. 道德經, упр. 道德经, пиньинь: Dào Dé Jīng, звучание (инф.), «Книга пути и достоинства») — основополагающий источник учения и один из выдающихся памятников китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Основная идея этого произведения — понятие дао — трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие». Споры о содержании книги и её авторе продолжаются до сих пор.

Утверждается[1], что общее количество классических комментариев к Дао дэ цзин достигает 700, из которых на данный момент сохранилось 350. Количество комментариев на японском языке около 250.

Происхождение книги

Традиционно автором книги считается Лао-цзы (VI — V вв. до н. э.), поэтому иногда книга носит его имя. Историк Сыма Цянь, излагая его историю, в то же время подвергал её сомнению и предполагал, что автором книги мог являться другой современник Конфуция — Лао Лай-цзы или же чжоуский государственный деятель Дань, о котором известно, что он посетил циньского правителя Сянь-гуна спустя 129 лет после смерти Конфуция.

Некоторые учёные (Лян Цичао, Гу Цзеган) считают, что ныне существующий текст «Дао Дэ Цзин» носит явный отпечаток более позднего времени, чем время жизни Лао-цзы. Выдвинуто предположение, что книга была создана в эпоху Чжань-го (IV — III вв. до н. э.) и отношения к Лао-цзы не имеет. Их оппоненты (Го Можо и др.), не отрицая разрыва между годами жизни Лао-цзы и временем появления «Дао Дэ Цзин», утверждают, что данное произведение представляет собой изложение устно передаваемого в то время учения Лао-цзы его последователями.

Содержание

Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань)

Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань)В трактате Дао-дэ цзин (IV—III в. до н. э.) излагаются основы даосизма, философии Лао-цзы. В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним — в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию — через дэ, и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.

Трактат настаивает на неизреченности Дао, которое есть начало всех вещей. Для постижения Дао рекомендуется недеяние, безмолвие, спокойствие, умеренность и бесстрастие, которые даруют слияние с Дао.

- Кто нападает, не достигает успеха (1:24)

- Дао следует естественности (1:25)

- Дао вечно и не имеет имени (1:32)

Язык, комментаторская традиция и переводы

Язык «Дао Дэ Цзин» несколько отличается от классического языка того времени, в нём нередко опущены служебные слова и связки, отчего трактат нередко допускает неоднозначное толкование. В различных китайских школах известны сотни комментариев на «Дао Дэ Цзин». Опубликовано многочисленное количество переводов на другие языки, только на русском имеется более десятка различных переводов, которые местами существенно расходятся.

Известны также эзотерические комментарии, в которой главы воспринимаются как указания по внутренней алхимии и достижению бессмертия. Текст «Дао Дэ Цзин» настолько популярен, что иногда нет возможности отличить мысли автора от интерпретаций и от систем, берущих вдохновение в этом тексте. Одним из наиболее авторитетных комментариев является комментарий Ван Би (226—249).

Самый древний комментарий принадлежит Хэшан Гуну (кит. 河上公), он выполнен в период Ханьской династии.

Школа Небесных Наставников придерживается эзотерических комментариев Сянъэр (кит. 想爾)[2].

В версии, найденной в Мавандуе имеются существенные стилистические отличия, кроме того в этой версии две части трактата поменялись местами.

Самый известный перевод Дао дэ цзин был выполнен на санскрит в VII в. В XVIII в. перевод на латынь появился в Англии, и с тех пор попытки переводов на западе не прекращались, общее их число достигает ок. 250 (LaFargue, Pas, «On Translating Tao-te-ching», 1998). Таким образом, Дао дэ цзин по количеству переводов уступает только Библии, которая была переведена на более чем 2300 языков и наречий. (Victor Mair, Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way. 1990).

Переводы на русский язык

- 1894, Д. Конисси — Первый перевод на русский язык, выполненный под редакцией Льва Толстого.

- 1950, Ян Хин-шун — Официальный перевод на русский, выполненный китайцем. Самый известный, издаваемый и популярный перевод.

- 1971, Валерий Перелешин — Стихотворный перевод

- 1994, Юй Кан — Семантико-поэтический перевод

- 1996 — Перевод, издававшийся редакцией РБА

- 1999, И. И. Семененко «ЛАОЦЗЫ — Обрести себя в Дао» — сопровождается классическим комментарием Ван Би (III в. н. э) к Дао Дэ Цзину: (М.;Изд.»Республика»,1999. ISBN 5-250-02678-8)

- Большая коллекция переводов на русский от различных авторов . В их числе один из наиболее полно комментированных в переводе Малявина В. В.

- Лао Цзы Дао Дэ Цзин: A paragon ebook, LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.

- Дао дэ цзин. Прозоритмический перевод с древнекитайского и исследование А. Е. Лукьянова, поэтический перевод В. П. Абраменко. М.: издательство «Стилсервис», Институт Дальнего Востока РАН, исследовательское общество «Тайцзи». 2008. — 452 с.: ил.

- Дао дэ цзин, перевод Г. А. Ткаченко («Люйши чуньцю. Вёсны и осени господина Люя». Москва, «Мысль», 2001)

- Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Сост. и перевод В. В. Малявина. М., Феория. 2010.

- Андрей Волынский, поэтическое переложение

См. также

Примечания

Литература

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л.,1950

- Мялль Л. К пониманию ‘Дао дэ цзина’ // Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып. 558. С. 115—126.

- Поташов Ф. И. Социально-этические характеристики человека в «Дао дэ цзин» // Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М., 1986.

- Спирин В. С. Гармония лука и лиры глазами Лао-цзы //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIV.Ч.1. М.,1981.

- Спирин В. С. Строй, семантика, контекст 14-го параграфа «Дао дэ цзина» //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XX.Ч.1. М.,1986.

- Головачева Л. И. К текстологическому анализу 38-го чжана «Даодэцзина»// Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока: тез. 12-й науч. конф./ АН СССР. Ин-т востоковедения. М., 1986. Ч.1. С.73-81

- Головачева Л. И. О реконструкции структуры «Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1988. Ч.1.- С.67-73.

- Головачева Л. И. «Позавчерашней ночью мне снилась беседа с Го Мо-жо … ». Размышления о переводах и изучении «Даодэцзин»// Материалы V Междунар. науч. конф. «Проблемы литератур Дальнего Востока». 27 июня – 1 июля 2012 г. – СПб., 2012, Т.1, С.81-88.

- Саврухин А. П. Понятие Дао и стилистика «Дао дэ цзина» //Девятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 1988. С.106-108.

- Лукьянов А. Е. Дао дэ цзин: предфилософия и философия // Философские науки.1989. № 2. С. 46-54.

- Лукьянов А. Е. Первый философ Китая // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1989. N 5. С. 43-54.

- Саврухин А. П. «Дао дэ цзин» о первоначалах. // Двадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч.I. М., 1989. С.58-60.

- Спирин В. С. «Слава» и «позор» в § 28 «Дао дэ цзина»//Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII.Ч.1. М.,1989.

- Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991.

- Лукьянов А. Е. Рациональные характеристики Дао в системе ‘Дао дэ цзин’ // Рационалистическая традиция и современность. Китай. М., 1993. С. 24-48.

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996.

- Панфилов В. С. Парадоксы Дао дэ цзина //Петербургское востоковедение Альманах. Выпуск 9, 1997. С.436-446.

- Кычанов Е. И. Тангутский апокриф о встрече Конфуция и Лао-цзы //XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.,1997. С.82-84.

- Карапетянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Дао дэ цзина» // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.

- Мартыненко Н. П. Изучение семантики древних форм начертания текста «Дао дэ цзин» как необходимая компонента изучения истории даосизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1999.С.31-50

- Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с.

- Маслов А. А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов-на-Дону, 2005. 272 с.

- Дёмин Р. Н. Свидетельство Александра Полигистора о пифагорейцах и 55 параграф «Дао дэ цзина» // Компаративистский анализ общечеловеческого и национального в философии: Материалы Всероссийской конференции. СПб., 2006. С.51-58.

Ссылки

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.  |

Дао дэ цзин — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Дао дэ цзин (кит. трад. 道德經, упр. 道德经, пиньинь: Dào Dé Jīng, звучание (инф.), «Книга пути и достоинства») — основополагающий источник учения и один из выдающихся памятников китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Основная идея этого произведения — понятие дао — трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие». Споры о содержании книги и её авторе продолжаются до сих пор.

Утверждается[1], что общее количество классических комментариев к Дао дэ цзин достигает 700, из которых на данный момент сохранилось 350. Количество комментариев на японском языке около 250.

Происхождение книги

Традиционно автором книги считается Лао-цзы (VI — V вв. до н. э.), поэтому иногда книга носит его имя. Историк Сыма Цянь, излагая его историю, в то же время подвергал её сомнению и предполагал, что автором книги мог являться другой современник Конфуция — Лао Лай-цзы или же чжоуский государственный деятель Дань, о котором известно, что он посетил циньского правителя Сянь-гуна спустя 129 лет после смерти Конфуция.

Некоторые учёные (Лян Цичао, Гу Цзеган) считают, что ныне существующий текст «Дао Дэ Цзин» носит явный отпечаток более позднего времени, чем время жизни Лао-цзы. Выдвинуто предположение, что книга была создана в эпоху Чжань-го (IV — III вв. до н. э.) и отношения к Лао-цзы не имеет. Их оппоненты (Го Можо и др.), не отрицая разрыва между годами жизни Лао-цзы и временем появления «Дао Дэ Цзин», утверждают, что данное произведение представляет собой изложение устно передаваемого в то время учения Лао-цзы его последователями.

Содержание

В трактате Дао дэ цзин (IV—III в. до н. э.) излагаются основы даосизма, философии Лао-цзы. В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним — в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию — через дэ, и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.

Трактат настаивает на неизреченности Дао, которое есть начало всех вещей. Для постижения Дао рекомендуется недеяние, безмолвие, спокойствие, умеренность и бесстрастие, которые даруют слияние с Дао.

- Кто нападает, не достигает успеха (1:24)

- Дао следует естественности (1:25)

- Дао вечно и не имеет имени (1:32)

Язык, комментаторская традиция и переводы

Язык «Дао Дэ Цзин» несколько отличается от классического языка того времени, в нём нередко опущены служебные слова и связки, отчего трактат нередко допускает неоднозначное толкование. В различных даосских школах известны сотни комментариев на «Дао Дэ Цзин». Опубликовано многочисленное количество переводов на другие языки, только на русском имеется более десятка различных переводов, которые местами существенно расходятся.

Известны также эзотерические комментарии, в которой главы воспринимаются как указания по внутренней алхимии и достижению бессмертия. Текст «Дао Дэ Цзин» настолько популярен, что иногда нет возможности отличить мысли автора от интерпретаций и от систем, берущих вдохновение в этом тексте. Одним из наиболее авторитетных комментариев является комментарий Ван Би (226—249).

Самый древний комментарий принадлежит Хэшан Гуну (кит. 河上公), он выполнен в период Ханьской династии.

Школа Небесных Наставников придерживается эзотерических комментариев Сянъэр (кит. 想爾)[2].

В версии, найденной в Мавандуе имеются существенные стилистические отличия, кроме того в этой версии две части трактата поменялись местами.

Самый известный перевод Дао Дэ Цзин был выполнен на санскрит в VII в. В XVIII в. перевод на латынь появился в Англии, и с тех пор попытки переводов на западе не прекращались, общее их число достигает около 250 (LaFargue, Pas, «On Translating Tao-te-ching», 1998). Таким образом, Дао дэ цзин по количеству переводов уступает только Библии, которая была переведена на более чем 2300 языков и наречий. (Victor Mair, Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way. 1990).

Переводы на русский язык

- 1894, Д. Конисси — [taopooh.narod.ru/3/ms1.html Первый перевод на русский язык, выполненный под редакцией Льва Толстого.]

- 1950, Ян Хин-шун — [www.lib.ru/POECHIN/lao1.txt Официальный перевод на русский, выполненный китайцем. Самый известный, издаваемый и популярный перевод.]

- 1971, Валерий Перелешин — [absguild.narod.ru/docs/dao/daode03.htm Стихотворный перевод]

- 1994, Юй Кан — [daolao.ru/ddc1.htm Семантико-поэтический перевод]

- 1996, Олег Борушко, «Дао-Дэ Цзин», Лао Цзы, поэтическое переложение — впервые на русском языке. Москва, «Вагриус», ISBN 5-7027-0037-6. 8. Многочисленные переиздания

- 1996 — [absguild.narod.ru/docs/dao/daode02.htm Перевод, издававшийся редакцией РБА]

- 1999, И. И. Семененко «ЛАОЦЗЫ — Обрести себя в Дао» — сопровождается классическим комментарием Ван Би (III в. н. э) к Дао Дэ Цзину: (М.;Изд.»Республика»,1999. ISBN 5-250-02678-8)

- [taopooh.narod.ru/3/transl.htm Большая коллекция переводов на русский от различных авторов ]. В их числе один из наиболее полно комментированных в переводе Малявина В. В.

- [www.sanmayce.com/ Лао Цзы Дао Дэ Цзин: A paragon ebook], LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.

- Дао дэ цзин. Прозоритмический перевод с древнекитайского и исследование А. Е. Лукьянова, поэтический перевод В. П. Абраменко. М.: издательство «Стилсервис», Институт Дальнего Востока РАН, исследовательское общество «Тайцзи». 2008. — 452 с.: ил.

- [www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?p=10473#p10473 Дао дэ цзин, перевод Г. А. Ткаченко] («Люйши чуньцю. Вёсны и осени господина Люя». Москва, «Мысль», 2001)

- [dao-de-czin.ru/ Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Сост. и перевод В. В. Малявина. М., Феория. 2010.]

- [www.eastudies.ru/Publikacii/DaoDjeCzin?v=17lc Андрей Волынский, поэтическое переложение]

- [daodejing.esy.es Дао Дэ Цзин. Русское переложение Елизарова П.А.] Текст, призванный упростить понимание ДДЦ современными читателями, без утраты ориентированности на чувственно-логическое восприятие.

См. также

Напишите отзыв о статье «Дао дэ цзин»

Примечания

- ↑ Alan K.L. Chan, The Daode Jing and its tradition, in Daoism Handbook, ed.Livia Kohn, 2000

- ↑ [www.guoxue.com/xstj/lzxez/lzf.htm The text of Xiang’er] [www.wenhuacn.com/zhexue/daojiao/dianji/xiangerzhu.htm The text of Xiang’er]

Литература

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л.,1950

- Мялль Л. К пониманию ‘Дао дэ цзина’ // Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып. 558. С. 115—126.

- Поташов Ф. И. Социально-этические характеристики человека в «Дао дэ цзин» // Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М., 1986.

- Спирин В. С. Гармония лука и лиры глазами Лао-цзы //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIV.Ч.1. М.,1981.

- Спирин В. С. Строй, семантика, контекст 14-го параграфа «Дао дэ цзина» //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XX.Ч.1. М.,1986.

- Головачева Л. И. К текстологическому анализу 38-го чжана «Даодэцзина»// Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока: тез. 12-й науч. конф./ АН СССР. Ин-т востоковедения. М., 1986. Ч.1. С.73-81

- Головачева Л. И. О реконструкции структуры «Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1988. Ч.1.- С.67-73.

- Головачева Л. И. «Позавчерашней ночью мне снилась беседа с Го Мо-жо … ». Размышления о переводах и изучении «Даодэцзин»// Материалы V Междунар. науч. конф. «Проблемы литератур Дальнего Востока». 27 июня – 1 июля 2012 г. – СПб., 2012, Т.1, С.81-88.

- Саврухин А. П. Понятие Дао и стилистика «Дао дэ цзина» //Девятнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 1988. С.106-108.

- Лукьянов А. Е. Дао дэ цзин: предфилософия и философия // Философские науки.1989. № 2. С. 46-54.

- Лукьянов А. Е. Первый философ Китая // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1989. N 5. С. 43-54.

- Саврухин А. П. «Дао дэ цзин» о первоначалах. // Двадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч.I. М., 1989. С.58-60.

- Спирин В. С. «Слава» и «позор» в § 28 «Дао дэ цзина»//Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII.Ч.1. М.,1989.

- Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991.

- Лукьянов А. Е. Рациональные характеристики Дао в системе ‘Дао дэ цзин’ // Рационалистическая традиция и современность. Китай. М., 1993. С. 24-48.

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996.

- Панфилов В. С. Парадоксы Дао дэ цзина //Петербургское востоковедение Альманах. Выпуск 9, 1997. С.436-446.

- Карапетянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Дао дэ цзина» // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.

- Кожин П.М. Значение альтернатив в аналитическом методе «Даодэцзина» // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т. 11.№ 10. С. 151-155.

- Ксензов, П. В. Цитаты из Лао-Цзы в трактате «Хань Фэй-Цзы» и их соотношение с полными версиями «Дао-дэ цзина» // Вестник Московского университета: Сер.13:Востоковедение . – 07/2003 . – N3 . – С.95-102 .

- Кычанов Е. И. Тангутский апокриф о встрече Конфуция и Лао-цзы //XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.,1997. С.82-84.

- Мартыненко Н. П. Изучение семантики древних форм начертания текста «Дао дэ цзин» как необходимая компонента изучения истории даосизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1999.С.31-50

- Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с.

- Маслов А. А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов-на-Дону, 2005. 272 с.

- Дёмин Р. Н. Свидетельство Александра Полигистора о пифагорейцах и 55 параграф «Дао дэ цзина» // Компаративистский анализ общечеловеческого и национального в философии: Материалы Всероссийской конференции. СПб., 2006. С.51-58.

- Юркевич А. Г. Интерпретации «Дао дэ цзина» в советском/российском китаеведении: проблема произвола переводчиков // В кн.: Синология, японоведение и тибетология в Роосии и Франции: история и перспективы / Сост.: А. Г. Юркевич; под общ. ред.: А. А. Маслов. М. : ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2013. С. 188-226.

- Юркевич А. Г. Раннедаосская концепция Дао-«Пути» и подходы российских синологов к интерпретации «Дао дэ цзина» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2012. № 4. С. 77-88.

Ссылки

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.- [www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?p=541#p541 Текст Дао дэ цзин работы каллиграфа Чжао Мэнфу] (китайский)

- [ru.path-to-tao.info/tao_te_ching.html Дао Дэ Цзин]

- [www.tao-te-king.org 老子 Lǎozĭ 道德經 Dàodéjīng — 拼音 Pīnyīn + 王弼 WángBì + 馬王堆 Mǎwángduī + 郭店 Guōdiàn]

- [tao-te-ching.ru Сайт-книга «Дао Дэ Цзин» на русском языке (перевод Ян Хин-шуна)]

Отрывок, характеризующий Дао дэ цзин

Наташа восторженно улыбнулась.– Нет, Соня, я не могу больше! – сказала она. – Я не могу больше скрывать от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга!… Соня, голубчик, он пишет… Соня…

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

– А Болконский? – сказала она.

– Ах, Соня, ах коли бы ты могла знать, как я счастлива! – сказала Наташа. – Ты не знаешь, что такое любовь…

– Но, Наташа, неужели то всё кончено?

Наташа большими, открытыми глазами смотрела на Соню, как будто не понимая ее вопроса.

– Что ж, ты отказываешь князю Андрею? – сказала Соня.

– Ах, ты ничего не понимаешь, ты не говори глупости, ты слушай, – с мгновенной досадой сказала Наташа.

– Нет, я не могу этому верить, – повторила Соня. – Я не понимаю. Как же ты год целый любила одного человека и вдруг… Ведь ты только три раза видела его. Наташа, я тебе не верю, ты шалишь. В три дня забыть всё и так…

– Три дня, – сказала Наташа. – Мне кажется, я сто лет люблю его. Мне кажется, что я никого никогда не любила прежде его. Ты этого не можешь понять. Соня, постой, садись тут. – Наташа обняла и поцеловала ее.

– Мне говорили, что это бывает и ты верно слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде. Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, и я раба его, и что я не могу не любить его. Да, раба! Что он мне велит, то я и сделаю. Ты не понимаешь этого. Что ж мне делать? Что ж мне делать, Соня? – говорила Наташа с счастливым и испуганным лицом.

– Но ты подумай, что ты делаешь, – говорила Соня, – я не могу этого так оставить. Эти тайные письма… Как ты могла его допустить до этого? – говорила она с ужасом и с отвращением, которое она с трудом скрывала.

– Я тебе говорила, – отвечала Наташа, – что у меня нет воли, как ты не понимаешь этого: я его люблю!

– Так я не допущу до этого, я расскажу, – с прорвавшимися слезами вскрикнула Соня.

– Что ты, ради Бога… Ежели ты расскажешь, ты мой враг, – заговорила Наташа. – Ты хочешь моего несчастия, ты хочешь, чтоб нас разлучили…

Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу.

– Но что было между вами? – спросила она. – Что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом?

Наташа не отвечала на ее вопрос.

– Ради Бога, Соня, никому не говори, не мучай меня, – упрашивала Наташа. – Ты помни, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла…

– Но зачем эти тайны! Отчего же он не ездит в дом? – спрашивала Соня. – Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе полную свободу, ежели уж так; но я не верю этому. Наташа, ты подумала, какие могут быть тайные причины ?

Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос и она не знала, что отвечать на него.

– Какие причины, не знаю. Но стало быть есть причины!

Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой.

– Ежели бы были причины… – начала она. Но Наташа угадывая ее сомнение, испуганно перебила ее.

– Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя, ты понимаешь ли? – прокричала она.

– Любит ли он тебя?

– Любит ли? – повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. – Ведь ты прочла письмо, ты видела его?

– Но если он неблагородный человек?

– Он!… неблагородный человек? Коли бы ты знала! – говорила Наташа.

– Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой; и ежели ты не хочешь этого сделать, то я сделаю это, я напишу ему, я скажу папа, – решительно сказала Соня.

– Да я жить не могу без него! – закричала Наташа.

– Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об отце, о Nicolas.

– Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? – кричала Наташа. – Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, уйди, ради Бога уйди: ты видишь, как я мучаюсь, – злобно кричала Наташа сдержанно раздраженным и отчаянным голосом. Соня разрыдалась и выбежала из комнаты.

Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразуменья их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который уезжая дал ей свободу, она просит ее забыть всё и простить ее ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Всё это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.

В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную.

В день отъезда графа, Соня с Наташей были званы на большой обед к Карагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолем, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что то, желая не быть услышанной, и всё время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первая с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.

– Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него, – начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтобы их похвалили. – Мы объяснились с ним нынче.

– Ну, что же, что? Ну что ж он сказал? Наташа, как я рада, что ты не сердишься на меня. Говори мне всё, всю правду. Что же он сказал?

Наташа задумалась.

– Ах Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал… Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому. Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.

Соня грустно вздохнула.

– Но ведь ты не отказала Болконскому, – сказала она.

– А может быть я и отказала! Может быть с Болконским всё кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?

– Я ничего не думаю, я только не понимаю этого…

– Подожди, Соня, ты всё поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.

– Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что же мне делать?

Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.

– Наташа, – сказала она, – ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?

– Опять, опять! – перебила Наташа.

– Наташа, я боюсь за тебя.

– Чего бояться?

– Я боюсь, что ты погубишь себя, – решительно сказала Соня, сама испугавшись того что она сказала.

Лицо Наташи опять выразило злобу.

– И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.

– Наташа! – испуганно взывала Соня.

– Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!

Наташа выбежала из комнаты.

Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.

Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.

Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела всё утро у окна гостиной, как будто ожидая чего то и что она сделала какой то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.

Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была всё время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).

После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо. И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.

«Она убежит с ним! думала Соня. Она на всё способна. Нынче в лице ее было что то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, вспоминала Соня. Да это верно, она бежит с ним, – но что мне делать?» думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали, почему у Наташи было какое то страшное намерение. «Графа нет. Что мне делать, написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастия?… Но может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!» Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно. «Но так или иначе, думала Соня, стоя в темном коридоре: теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», думала она.

Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за 60 верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке и была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу и там на почтовых они должны были скакать за границу.

У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятые у сестры, и десять тысяч, занятые через посредство Долохова.

Два свидетеля – Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину – сидели в первой комнате за чаем.

В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в дорожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал.

– Ну, – сказал он, – Хвостикову надо дать две тысячи.

– Ну и дай, – сказал Анатоль.

– Макарка (они так звали Макарина), этот бескорыстно за тебя в огонь и в воду. Ну вот и кончены счеты, – сказал Долохов, показывая ему записку. – Так?

– Да, разумеется, так, – сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший вперед себя.

Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.

Дао дэ цзин — Википедия. Что такое Дао дэ цзин

Дао дэ цзин (кит. трад. 道德經, упр. 道德经, пиньинь: Dào Dé Jīng, звучание (инф.), «Книга пути и достоинства») — основополагающий источник учения и один из выдающихся памятников китайской мысли, оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. Основная идея этого произведения — понятие дао — трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие». Споры о содержании книги и её авторе продолжаются до сих пор.

Утверждается[1], что общее количество классических комментариев к Дао дэ цзин достигает 700, из которых на данный момент сохранилось 350. Количество комментариев на японском языке около 250.

Авторство

Традиционно автором книги считается Лао-цзы (VI — V вв. до н. э.), поэтому иногда книга носит его имя. Образ Лао-цзы, почти без биографических данных и поэтому загадочный и таинственный, привлекал даосов, постепенно начавших процесс его обожествления. Уже к первым векам нашей эры Лао-цзы превратился в Бога, вечного и всемогущего, — таким он предстаёт в текстах II—V вв. н. э.[2]

Историк Сыма Цянь предполагал, что автором книги мог являться другой современник Конфуция — Лао Лай-цзы или же чжоуский государственный деятель Дань, о котором известно, что он посетил циньского правителя Сянь-гуна спустя 129 лет после смерти Конфуция.

Некоторые учёные (Лян Цичао, Гу Цзеган) считают, что ныне существующий текст «Дао Дэ Цзин» носит явный отпечаток более позднего времени, чем время жизни Лао-цзы. Выдвинуто предположение, что книга была создана в эпоху Чжань-го (IV — III вв. до н. э.) и отношения к Лао-цзы не имеет. Их оппоненты (Го Можо и др.), не отрицая разрыва между годами жизни Лао-цзы и временем появления «Дао Дэ Цзин», утверждают, что данное произведение представляет собой изложение устно передаваемого в то время учения Лао-цзы его последователями.

Содержание

Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань)

Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань)В трактате Дао дэ цзин (IV—III в. до н. э.) излагаются основы даосизма, философии Лао-цзы. В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним — в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию — через дэ, и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.

Трактат настаивает на неизреченности Дао, которое есть начало всех вещей. Для постижения Дао рекомендуется недеяние, безмолвие, спокойствие, умеренность и бесстрастие, которые даруют слияние с Дао.

- Кто нападает, не достигает успеха (1:24)

- Дао следует естественности (1:25)

- Дао вечно и не имеет имени (1:32)

Язык, комментаторская традиция и переводы

Язык «Дао Дэ Цзин» несколько отличается от классического языка того времени, в нём нередко опущены служебные слова и связки, отчего трактат нередко допускает неоднозначное толкование. В различных даосских школах известны сотни комментариев на «Дао Дэ Цзин». Опубликовано многочисленное количество переводов на другие языки, только на русском имеется более десятка различных переводов, которые местами существенно расходятся.

Известны также эзотерические комментарии, в которой главы воспринимаются как указания по внутренней алхимии и достижению бессмертия. Текст «Дао Дэ Цзин» настолько популярен, что иногда нет возможности отличить мысли автора от интерпретаций и от систем, берущих вдохновение в этом тексте. Одним из наиболее авторитетных комментариев является комментарий Ван Би (226—249).

Самый древний комментарий принадлежит Хэшан Гуну (кит. 河上公), он выполнен в период Ханьской династии.

Школа Небесных Наставников придерживается эзотерических комментариев Сянъэр (кит. 想爾)[3].

В версии, найденной в Мавандуе имеются существенные стилистические отличия, кроме того в этой версии две части трактата поменялись местами.

Самый известный перевод Дао Дэ Цзин был выполнен на санскрит в VII в. В XVIII в. перевод на латынь появился в Англии, и с тех пор попытки переводов на западе не прекращались, общее их число достигает около 250 (LaFargue, Pas, «On Translating Tao-te-ching», 1998). Таким образом, Дао дэ цзин по количеству переводов уступает только Библии, которая была переведена на более чем 2300 языков и наречий. (Victor Mair, Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way. 1990).

Переводы на русский язык

- 1893—1894, Евгений Попов и Лев Толстой — Неполный перевод, выполненный по немецкому и французскому текстам. Впервые опубликован в 1910 г. под названием «Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л. Н. Толстым».

- 1894, Даниил Конисси — Первый полный перевод на русский язык, выполненный под редакцией Льва Толстого.

- 1908, Константин Бальмонт — Сокращённый перевод, выполненный белым стихом.

- 1950, Ян Хин-шун — Официальный перевод на русский, выполненный китайцем. Самый известный, издаваемый и популярный перевод.

- 1971, Валерий Перелешин — Стихотворный перевод

- 1994, Юй Кан — Семантико-поэтический перевод

- 1996, Олег Борушко, «Дао-Дэ Цзин», Лао Цзы, поэтическое переложение — впервые на русском языке. Москва, «Вагриус», ISBN 5-7027-0037-6. 8. Многочисленные переиздания

- 1996 — Перевод, издававшийся редакцией РБА

- 1999, И. И. Семененко «ЛАОЦЗЫ — Обрести себя в Дао» — сопровождается классическим комментарием Ван Би (III в. н. э) к Дао Дэ Цзину: (М.;Изд.»Республика»,1999. ISBN 5-250-02678-8)

- Большая коллекция переводов на русский от различных авторов . В их числе один из наиболее полно комментированных в переводе Малявина В. В.

- Лао Цзы Дао Дэ Цзин: A paragon ebook, LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.

- Дао дэ цзин. Прозоритмический перевод с древнекитайского и исследование А. Е. Лукьянова, поэтический перевод В. П. Абраменко. М.: издательство «Стилсервис», Институт Дальнего Востока РАН, исследовательское общество «Тайцзи». 2008. — 452 с.: ил.

- Дао дэ цзин, перевод Г. А. Ткаченко («Люйши чуньцю. Вёсны и осени господина Люя». Москва, «Мысль», 2001)

- Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Сост. и перевод В. В. Малявина. М., Феория. 2010

- Андрей Волынский, поэтическое переложение

- Дао Дэ Цзин. Русское переложение Елизарова П.А. Текст, призванный упростить понимание ДДЦ современными читателями, без утраты ориентированности на чувственно-логическое восприятие.

См. также

Примечания

Литература

- Головачёва Л. И. К текстологическому анализу 38-го чжана «Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока: тез. 12-й науч. конф. М., 1986. Ч.1. С.73-81.

- Головачёва Л. И. О реконструкции структуры «Даодэцзина» // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1988. Ч.1.- С.67-73.

- Головачёва Л. И. «Позавчерашней ночью мне снилась беседа с Го Мо-жо …» : Размышления о переводах и изучении «Даодэцзин» // Материалы V Междунар. науч. конф. «Проблемы литератур Дальнего Востока». 27 июня — 1 июля 2012 г. СПб., 2012, Т.1. С.81-88.

- Дёмин Р. Н. Свидетельство Александра Полигистора о пифагорейцах и 55 параграф «Дао дэ цзина» // Компаративистский анализ общечеловеческого и национального в философии: Материалы Всероссийской конференции. СПб., 2006. С.51-58.

- Карапетянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Дао дэ цзина» // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.

- Кобзев А. И. «Дао дэ цзин» // Духовная культура Китая: энциклопедия. М., 2006. Т.1: Философия. С.227-232.

- Кобзев А. И. «Дао дэ цзин» // Большая российская энциклопедия. М., 2007. Т.8.

- Кожин П. М. Значение альтернатив в аналитическом методе «Даодэцзина» // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. Т.11. №10. С.151-155.

- Ксензов П. В. Цитаты из Лао-Цзы в трактате «Хань Фэй-Цзы» и их соотношение с полными версиями «Дао-дэ цзина» // Вестник Московского университета: Сер.13: Востоковедение . 07/2003. №3. С.95-102.

- Кычанов Е. И. Тангутский апокриф о встрече Конфуция и Лао-цзы // XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.,1997. С.82-84.

- Мартыненко Н. П. Изучение семантики древних форм начертания текста «Дао дэ цзин» как необходимая компонента изучения истории даосизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1999. С.31-50.

- Лукьянов А. Е. Дао дэ цзин: предфилософия и философия // Философские науки. 1989. №2. С.46-54.

- Лукьянов А. Е. Первый философ Китая // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1989. №5. С.43-54.

- Лукьянов А. Е. Лаоцзы: философия раннего даосизма. М., 1991.

- Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с.

- Лукьянов А. Е. Рациональные характеристики Дао в системе ‘Дао дэ цзин’ // Рационалистическая традиция и современность. Китай. М., 1993. С. 24-48.

- Лукьянов А. Е. «Дао дэ цзин» // Духовная культура Китая: энциклопедия. М., 2008. Т.3: Литература. Язык и письменность. С.289-293.

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996.

- Маслов А. А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов-на-Дону, 2005. 272 с.

- Мялль Л. К пониманию ‘Дао дэ цзина’ // Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып.558. С.115-126.

- Мышинский А.Л. К истории отечественного китаеведения: на материале советской даологии 1917–1985 гг. // Общество и государство в Китае. Т. XLV. М., 2015. Ч.1. С.336-385.

- Мышинский А.Л. Изучение раннего даосизма в СССР // Китай: история и современность: Материалы IX междунар. науч.-практ. конф., 21–23 октября 2015 г. — Екатеринбург, 2016. С.105-159.

- Панфилов В. С. О парадоксах «Дао дэ цзина» // Петербургское востоковедение: Альманах. СПб., 1997. Вып.9. С.435-446.

- Поташов Ф. И. Социально-этические характеристики человека в «Дао дэ цзин» // Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М., 1986.

- Саврухин А. П. Понятие Дао и стилистика «Дао дэ цзина» // XIX научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 1988. С.106-108.

- Саврухин А. П. «Дао дэ цзин» о первоначалах // XX научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч.I. М., 1989. С.58-60.

- Спирин В. С. Гармония лука и лиры глазами Лао-цзы // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIV. М., 1981. Ч.1.

- Спирин В. С. Строй, семантика, контекст 14-го параграфа «Дао дэ цзина» // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XX. М., 1986. Ч.1.

- Спирин В. С. «Слава» и «позор» в §28 «Дао дэ цзина» // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII. М., 1989. Ч.1.

- Юркевич А. Г. Раннедаосская концепция Дао-«Пути» и подходы российских синологов к интерпретации «Дао дэ цзина» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2012. № 4. С. 77-88.

- Юркевич А. Г. Интерпретации «Дао дэ цзина» в советском/российском китаеведении: проблема произвола переводчиков // Синология, японоведение и тибетология в России и Франции: история и перспективы / Сост.: А. Г. Юркевич; под общ. ред.: А. А. Маслова. М., 2013. С.188-226.

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л., 1950.

Ссылки

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.

В Викитеке есть оригинал текста по этой теме.Дао — Википедия с видео // WIKI 2

Дао (кит. 道, буквально — путь) — одна из важнейших категорий китайской философии. Конфуций и ранние конфуцианцы придали ему этическое значение, истолковав как «путь человека», то есть нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. Наиболее известная даосская интерпретация Дао содержится в трактате Дао Дэ Цзин — «Дао вечно и не имеет имени».

Энциклопедичный YouTube

1/5

Просмотров:148 909

14 031

528

35 623

2 224

✪ Лао Цзы. Дао Дэ Цзин — «Книга пути и достоинства» (аудиокнига)

✪ Практическая магия Дао

✪ Дао наука для любого человека.

✪ Дао любви Дыхательные техники Практика

✪ ЛАО ЦЗЫ — ДАО ДЭ ЦЗИН. аудиокнига. ДАОСИЗМ

Содержание

Концепция Дао

Дао обозначает в китайской философии вечное действие или принцип творения, который отвечает за происхождение единственности и двойственности и вместе с тем за начало мира и творение («Десять тысяч вещей»).

Из Дао возникает полярность Инь и Ян, и вследствие этого возникают противоположности, из согласованности действий которых возникают перемена, движение и взаимное проникновение — и вследствие этого возникает мир. Возникновение мира не означает факт какого-то времени, когда мир начал существовать. Мир существовал всегда. Речь идёт не о начале времён, как в Библии, а об осмыслении принципа существования.

Дао — это как принцип имманентности, так и трансцендентности, внутреннего и внешнего, невидимого и видимого. Дао — это наивысшее состояние бытия в его трансцендентной функции, как недифференцируемая пустота и мать космоса. Под наивысшим понимается главное, высший уровень нашего понимания, а не сила, которая сильнее всех остальных сил. Под пустотой понимается то, что мы не видим, а не отсутствие чего-то. В современной трактовке это могут быть глубокие уровни микромира, «тёмное» вещество Вселенной, которое ищут сейчас астрофизики, нечто ещё более невидимое, но пронизывающее всё, как, например, магнитные поля или гравитационные волны, но ещё более фундаментальное, взятое вместе, как бездна единичностей, составляющая творческую силу существования.

Согласно Лао-Цзы, Дао порождает единицу (великий предел кит. 太極), единица порождает два — Инь и Ян (кит. 陰陽), которые, придя в движение, становятся тремя и порождают весь проявленный мир (кит. 萬物 / 万物, wànwù). То есть Дао является источником всех форм. Одновременно это энергия, которая формирует весь процесс творения.

Так как Дао охватывает всё, такие противоположности как отсутствие (кит. трад. 無, упр. 无, пиньинь wú) и наличие (кит. 有, yǒu), Дао нельзя описать в интеллектуальных понятиях, из-за чего китайская философия полна парадоксов. Один из главных парадоксов состоит в том, что Дао одновременно и единичное — неповторимый путь каждой вещи и каждого явления в отдельности, то есть самих по себе, и Единое, универсальный закон Вселенной, то, что объединяет все вещи и все явления в одно существование. Другой парадокс состоит в том, что Дао — высшая сила, но Дао нельзя при этом представить в виде чего-то отдельного. Дао словно разлито во всех остальных действующих силах, словно пронизывает их.

В понятиях классической литературы Дао осмысливается как всепронизывающая сила, как одновременно и средство, и цель существования. Цель существования в даосизме — это не движение от низшего к высшему, как в монотеистических религиях, а нечто необъяснимое и непонятное. Знание и понимание — термины, вообще не применимые к Дао. Цель существования — это «вещь в себе».

Дао действует без активности и намерения, вещи происходят из него и получают порядок. Дао не надо представлять себе как нечто существующее отдельно и создающее всё существующее.

Действие Дао незаметно и вездесуще. Дао везде и во всём. Дао упорядочивает без того, чтобы господствовать. Мы везде и во всём видим действие Дао, но нигде не можем сказать, что вот это — Дао само по себе. Мир — это словно растение, которое растёт, подчиняясь внутренним законам, но эти законы незаметны.

Каждому существу и каждой вещи присуще собственное Дао, собственный Путь существования. Недеяние также практикуется, поскольку Дао упорядочивает вещи самостоятельно, и не нужно вмешиваться в этот естественный порядок.

Дао можно понимать как всемирный принцип, рационально недоступный, и поэтому человек должен как можно меньше своим сознательным действием и стремлением мешать этому принципу осуществлять себя, должен жить более интуитивным способом. Следовать по пути разума, пренебрегая интуицией — значит враждовать с Дао, а враждующий с Дао неминуемо причиняет вред себе и окружающему. Он словно плывёт против течения, но это течение настолько сильно, что всё равно подчинит его себе. Плывущий против течения зря тратит свои силы. Истощая свои силы, он приходит к гибели.

Не только у человека есть часть в Дао, но и каждая вещь и существо имеет собственное Дао и собственный путь. Каждое существо на дороге Дао неповторимо в его изменениях и проявлениях. Дао обнаруживается как постоянное движение и изменение. Понимать Дао означает понимать опыт существования, а не неподвижные интеллектуальные программы. Понимать означает у Лао-цзы следовать по пути Дао: видеть, чувствовать, ощущать действующие силы, и плыть по волне, не сопротивляясь течению. Это не означает, что человек должен броситься в первую же попавшуюся ему волну. Сначала надо интуитивно почувствовать, как живёт этот мир, а потом уже отдаваться волне. Жить естественно — в даосизме значит следовать естественности, избегая произвольных действий, вызванных попыткой осмыслить существующее вместо того, чтобы существующее почувствовать.

Даосизм

Основная статья : Даосизм.

В даосизме термин «дао» приобретает уже не этическое, а онтологическое значение, причём под ним понимаются и первопричина вселенной, и лежащая в её основе таинственная и непознаваемая закономерность, и целостность жизни. Всемирную известность понятие Дао получило во многом благодаря классическому тексту Дао Дэ Цзин, который наряду с Библией и Бхагавад-гитой является одним из наиболее переводимых на иностранные языки текстов. Непосредственно с понятием Дао связан и известный литературный памятник китайской культуры Дао цзан — «Сокровищница Дао».

В философии неоконфуцианства термин «дао» больше отождествляется с термином «ли» («принцип») и противопоставляется материальному субстрату «ци». Основатель рационалистической системы неоконфуцианства Чжу Си подчёркивал при этом тождественность дао человека и окружающего мира..

Дао в Дао Дэ Цзин

В Дао Дэ Цзин Дао упоминается во многих местах. Существует множество оттенков значений в различных переводах этой работы. Ниже приведен первый чжан, описывающий Дао:

Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао.

- Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя.

- Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем — мать всех вещей.

- Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну [Дао],

- а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме.

- Оба они одного и того же происхождения,

- но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими.

- Переход от одного глубочайшего к другому — дверь ко всему чудесному.

— «Дао дэ цзин», книга 1, глава 1

Дао в концепции китайского материализма

«Дао есть управление реальными вещами. Лао-цзы был слеп, утверждая что Дао существует в пустоте […] Будда был слеп, утверждая что Дао существует в тишине […] Можно продолжать до бесконечности, выдавая подобные бессмысленные сентенции, — но еще никто не избежал конкретности вещей». (Ван Фучжи, 1619—1692 Ch’uan-shan i-shu)

Интерпретация Дао в Буддизме

В Буддизме синонимом Дао является шуньята — божественная пустота, основные постулаты о ней были сформированы Нагарджуной.

Раннекитайский буддист Даошэн, считающийся одним из основоположников дзэн, отождествлял Дао с Буддой[1]. Четвёртый патриарх дзэн Дао-сюань, описывая два способа вхождения на Путь (посредством ума и посредством руководства), сформулированные Бодхидхармой, характеризовал Путь как Дао[2].

Примечания

Литература

- 老子 Lǎozĭ 道德經 Dàodéjīng Chinese+English+German

- Лао Цзы Дао Дэ Цзин: A paragon ebook, LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.

- Васильев Л. С. Дао и Брахман: феномен изначальной верховной всеобщности // Дао и даосизм в Китае. М., 1982. С.134-158.

- Головачева Л. И. О смысле «Дао» и «Дэ» в раннеконфуцианском памятнике «Лунь юй» //Двадцать первая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч. I., М., 1990. С.39-43.