Кем на самом деле был легендарный разбойник Кудеяр

https://ria.ru/20200823/kudeyar-1576148599.html

Кем на самом деле был легендарный разбойник Кудеяр

Ученые пытаются разгадать тайну самого знаменитого разбойника — атамана Кудеяра. В одних легендах он предстает защитником обездоленных и главным врагом богачей, РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

2020-08-23T08:00

религия и мировоззрение

аналитика — религия и мировоззрение

емельян пугачев

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576144804_0:0:700:395_1400x0_80_0_0_28413dcc751bbf929b8feb2c52c3389e.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Ученые пытаются разгадать тайну самого знаменитого разбойника — атамана Кудеяра. В одних легендах он предстает защитником обездоленных и главным врагом богачей, в других — могущественным колдуном, нажившим несметные сокровища. О том, кто мог быть прототипом персонажа русского фольклора, — в материале РИА Новости.Народная охота за сокровищамиВ 70-е годы XIX века Россия переживала, говоря современным языком, бум внутреннего туризма. Что удивительно, стремились не на известные курорты Кавказа или Крыма, а в губернии центральной части страны: Тульскую, Рязанскую, Воронежскую и Липецкую.Причина тому — новости в газетах: «Крестьяне нашли под горой золотой клад!». Происходило это с завидной регулярностью — и многие отправлялись в деревни испытать удачу.Местные верили: это золото, награбленное Кудеяром. О знаменитом разбойнике, который наводил страх на Черноземье, издревле слагали легенды. Причем часто он предстает «русским Робин Гудом» — ограбит, например, боярина и отдаст деньги крестьянам. Или вовсе порешит, чтобы не угнетал простой люд.»С позиции традиционной морали фольклорные злодеи воспринимались негативно. Но в народе к ним относились с сочувствием. Считалось, они за справедливость и борются только с неправедными людьми. А простых защищают. Этот миф характерен для русского национального сознания», — объясняет Екатерина Дорохова, замглавы Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества.В других сказаниях, напротив, его изображают колдуном. Мол, «силою бесовскою» награбил столько добра, что не успел потратить. Поэтому по всей центральной России, гласит молва, зарыты сотни сундуков с сокровищами.Где только не встретишь топонимы, связанные с легендарным разбойником. Своя Кудеярова гора есть в Саратовской (село Лох), Рязанской (деревня Чулково), Тульской (под Белевым), Орловской и Воронежской областях. А сколько урочищ с названием Кудеяровка — и не сосчитать.»Истинный царь»Хотя Кудеяр еще сто лет назад слыл самым популярным в народе бандитом, о нем, в отличие от Стеньки Разина или Емельяна Пугачева, известно довольно мало.Историки долго спорили о датах жизни прототипа этого персонажа, пока не нашли один очень интересный документ — отчет тульского воеводы для царя Алексея Михайловича. Датируется он 1640 годом.»Сказывали давно старые люди, лет сорок назад, про атамана Кудеяра и его разбойников, которые грабили много и убивали», — говорилось там.По всей видимости, полагают ученые, жил он в конце XV — первой половине XVI века. На это косвенно указывает и народная легенда о загадочном «князе Юрии Васильевиче, истинном наследнике московского престола».Молва основана на реальном факте. В 1525 году великий князь Василий III добился у Московского митрополита развода с Соломонией Сабуровой. Причина по тем временам веская: не могла родить монарху ребенка. За это он сослал ее в монастырь, а в жены взял Елену Глинскую, мать будущего царя Ивана Грозного.Вот только новую супругу в народе невзлюбили. Ходили слухи, что клан Глинских тем самым устранил конкурентов из клана Сабуровых. А Соломония, уже будучи в монастыре, родила сына — первенца Василия III. Именно ему должен был перейти великокняжеский престол.Но власть оказалась в руках Елены Глинской — овдовев, она правила страной от имени малолетнего князя Ивана Васильевича. А его сводный брат, который «воспитывался в удаленных скитах монахами», собрал большое войско. Привлек на свою сторону то ли крымских татар, постоянно совершавших набеги на Московское государство, то ли персов — они активно торговали на юге современной России. Те и нарекли его Кудеяром — что на языке фарси означает «возлюбленный Богом».Легенда была особенно популярна в опричнину, когда простые люди не скрывали недовольство царскими репрессиями. Однако историки сомневаются в ее правдивости. Нет никаких документов, подтверждающих, что у Ивана Грозного был сводный брат, хотя столь значимый факт не мог остаться незамеченным в хрониках.Другие версииНесмотря на неисторичность, версия о Кудеяре как сводном брате царя — самая распространенная в народе. Но далеко не единственная.По еще одному преданию, Кудеяр — наследник польского престола. Его отец, Жигмонт Баторий, племянник короля Стефана Батория, из-за интриг покинул страну. И вместе с сыном поступил на службу к Ивану Грозному, защищая южные границы Московского царства.Есть версия, что Кудеяр принадлежал к опричникам, но после царской опалы бежал. Из мести стал нападать на бывших «сослуживцев», защищая простой народ от произвола.Однако и эти теории не подкреплены документальными свидетельствами. Зато историки нашли имя разбойника в одном из писем опричника Василия Грязного, которого пленили крымские татары. Он уверял Ивана IV, что хан Девлет-Гирей захватил Москву в 1571 году из-за предательства боярина из города Белева — Кудеяра Тишенкова: тот показал захватчикам тайные броды через Оку.В пользу этой гипотезы говорит и то, что местом рождения Кудеяра народные легенды чаще называют именно Белев. Однако больше никаких свидетельств, подтверждающих связь Тишенкова со знаменитым разбойником, нет.»Думаю, у Кудеяра не один прототип. Это скорее собирательный образ», — говорит Екатерина Дорохова.Кроме того, в XVI веке, судя по документам, имя Кудеяр считалось одним из самых ходовых на Руси.Раскаявшийся разбойникПо словам Дороховой, в каждой местности был свой Кудеяр. Поэтому легенды в зависимости от региона разнятся.У староверов он и вовсе выступает защитником веры. Их Кудеяр — даже не разбойник, а молитвенник.»Похожую легенду о злодее, ушедшем в монастырь, я слышала от бабушки. Предание распространилось в Подмосковье, при этом имя Кудеяра не называли: мол, грабил, а потом подвизался в пустыни. Это характерная черта нашего менталитета: «Не согрешишь — не покаешься. Не покаешься — не спасешься», — отмечает Дорохова.По другой версии, Кудеяр отправился замаливать грехи на Север.»Есть теория, что он монашествовал у нас», — говорит игумен Симеон, настоятель Соловецкого подворья в Кеми.И это неудивительно. За пять веков существования, напоминает священник, монастырь в Соловках привлекал множество людей со всей страны.»Старожилы рассказывали, что на здешнем старом кладбище видели плиту с надписью «Инок Питирим, бывший Кудеяр, похоронен здесь». Так что это историческая личность», — уверяет отец Симеон.Однако кладбище не сохранилось. На территории обители идут реставрационные работы, ученые открывают новые подробности жизни монастыря. Возможно, найдут могилу Кудеяра и прольют свет на его тайны.

https://ria.ru/20200806/1575423008.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576144804_0:0:700:525_1400x0_80_0_0_2f183df7df874d0f43be7de84300b082.jpgРИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

аналитика — религия и мировоззрение, емельян пугачев, москва, московская область (подмосковье)

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые пытаются разгадать тайну самого знаменитого разбойника — атамана Кудеяра. В одних легендах он предстает защитником обездоленных и главным врагом богачей, в других — могущественным колдуном, нажившим несметные сокровища. О том, кто мог быть прототипом персонажа русского фольклора, — в материале РИА Новости.

Народная охота за сокровищами

В 70-е годы XIX века Россия переживала, говоря современным языком, бум внутреннего туризма. Что удивительно, стремились не на известные курорты Кавказа или Крыма, а в губернии центральной части страны: Тульскую, Рязанскую, Воронежскую и Липецкую.

Причина тому — новости в газетах: «Крестьяне нашли под горой золотой клад!». Происходило это с завидной регулярностью — и многие отправлялись в деревни испытать удачу.

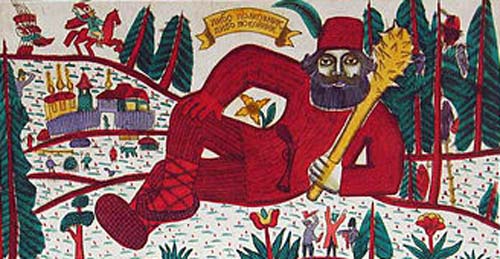

Местные верили: это золото, награбленное Кудеяром. О знаменитом разбойнике, который наводил страх на Черноземье, издревле слагали легенды. Причем часто он предстает «русским Робин Гудом» — ограбит, например, боярина и отдаст деньги крестьянам. Или вовсе порешит, чтобы не угнетал простой люд.

«С позиции традиционной морали фольклорные злодеи воспринимались негативно. Но в народе к ним относились с сочувствием. Считалось, они за справедливость и борются только с неправедными людьми. А простых защищают. Этот миф характерен для русского национального сознания», — объясняет Екатерина Дорохова, замглавы Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества.

В других сказаниях, напротив, его изображают колдуном. Мол, «силою бесовскою» награбил столько добра, что не успел потратить. Поэтому по всей центральной России, гласит молва, зарыты сотни сундуков с сокровищами.

Где только не встретишь топонимы, связанные с легендарным разбойником. Своя Кудеярова гора есть в Саратовской (село Лох), Рязанской (деревня Чулково), Тульской (под Белевым), Орловской и Воронежской областях. А сколько урочищ с названием Кудеяровка — и не сосчитать.

«Истинный царь»

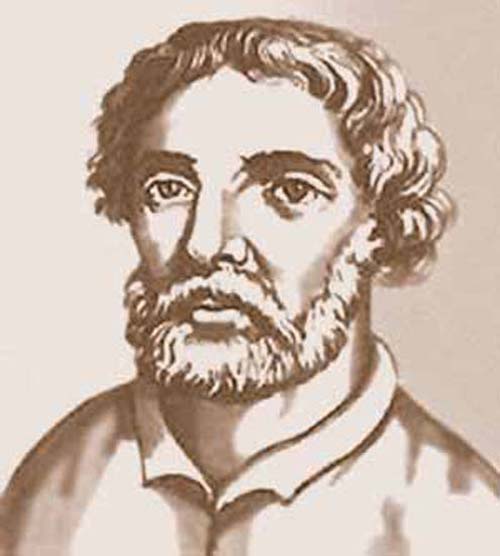

Хотя Кудеяр еще сто лет назад слыл самым популярным в народе бандитом, о нем, в отличие от Стеньки Разина или Емельяна Пугачева, известно довольно мало.

Историки долго спорили о датах жизни прототипа этого персонажа, пока не нашли один очень интересный документ — отчет тульского воеводы для царя Алексея Михайловича. Датируется он 1640 годом.

«Сказывали давно старые люди, лет сорок назад, про атамана Кудеяра и его разбойников, которые грабили много и убивали», — говорилось там.

По всей видимости, полагают ученые, жил он в конце XV — первой половине XVI века. На это косвенно указывает и народная легенда о загадочном «князе Юрии Васильевиче, истинном наследнике московского престола».

Молва основана на реальном факте. В 1525 году великий князь Василий III добился у Московского митрополита развода с Соломонией Сабуровой. Причина по тем временам веская: не могла родить монарху ребенка. За это он сослал ее в монастырь, а в жены взял Елену Глинскую, мать будущего царя Ивана Грозного.

Вот только новую супругу в народе невзлюбили. Ходили слухи, что клан Глинских тем самым устранил конкурентов из клана Сабуровых. А Соломония, уже будучи в монастыре, родила сына — первенца Василия III. Именно ему должен был перейти великокняжеский престол.

Но власть оказалась в руках Елены Глинской — овдовев, она правила страной от имени малолетнего князя Ивана Васильевича. А его сводный брат, который «воспитывался в удаленных скитах монахами», собрал большое войско. Привлек на свою сторону то ли крымских татар, постоянно совершавших набеги на Московское государство, то ли персов — они активно торговали на юге современной России. Те и нарекли его Кудеяром — что на языке фарси означает «возлюбленный Богом».

Легенда была особенно популярна в опричнину, когда простые люди не скрывали недовольство царскими репрессиями. Однако историки сомневаются в ее правдивости. Нет никаких документов, подтверждающих, что у Ивана Грозного был сводный брат, хотя столь значимый факт не мог остаться незамеченным в хрониках.

Другие версии

Несмотря на неисторичность, версия о Кудеяре как сводном брате царя — самая распространенная в народе. Но далеко не единственная.

По еще одному преданию, Кудеяр — наследник польского престола. Его отец, Жигмонт Баторий, племянник короля Стефана Батория, из-за интриг покинул страну. И вместе с сыном поступил на службу к Ивану Грозному, защищая южные границы Московского царства.

Есть версия, что Кудеяр принадлежал к опричникам, но после царской опалы бежал. Из мести стал нападать на бывших «сослуживцев», защищая простой народ от произвола.

Однако и эти теории не подкреплены документальными свидетельствами. Зато историки нашли имя разбойника в одном из писем опричника Василия Грязного, которого пленили крымские татары. Он уверял Ивана IV, что хан Девлет-Гирей захватил Москву в 1571 году из-за предательства боярина из города Белева — Кудеяра Тишенкова: тот показал захватчикам тайные броды через Оку.

В пользу этой гипотезы говорит и то, что местом рождения Кудеяра народные легенды чаще называют именно Белев. Однако больше никаких свидетельств, подтверждающих связь Тишенкова со знаменитым разбойником, нет.

Самые знаменитые разбойники в русской истории

Разбойные, лихие люди всегда притягивали к себе внимание. Они становились героями легенд и преданий, о них слагали песни и стихи. В народном сознании разбойник редко был плохим, ведь он грабил богатых и делился с бедными.

Кудеяр

Самым легендарный русский разбойник — Кудеяр. Личность эта полумифическая. Существует несколько версий его идентификации. По основной из них Кудеяр был сыном Василия III и его жены Соломеи, сосланной за бездетность в монастырь. По этой легенде, во время пострига Соломония уже была беременна, она родила сына Георгия, которого передала «в надежные руки», а всем объявила, что новорожденный скончался.

Неудивительно, что этой легендой очень интересовался Иван Грозный, поскольку по ней Кудеяр приходился ему старшим братом, а значит мог претендовать на власть. Эта история, скорее всего, народный вымысел. Желание «облагородить разбойника», а также дать себе поверить в нелегетимность власти (а потому возможность её свержения) свойственно русской традиции. У нас, что ни атаман, то законный царь. В отношении Кудеяра существует столько версий его происхождения, что хватило бы на полдюжины атаманов

Дмитрий Силаев

Дмитрий Силаев — лицо вполне реальное. В сыскном деле 1844 года села Ржевцы Смоленского уезда он упоминается как предводитель разбойников, которые в числе прочего совершили «ограбление дома помещика Ф.М. Белкина.

Налет на дом помещика, что называется, наделал шороху, о нем было доложено самому царю. За пять лет до этого происшествия был пойман другой разбойник, Тришка-Сибиряк. Безопасность помещиков была под угрозой — нужно было принимать меры. И они были приняты. Силаева поймали и сослали в Сибирь, откуда он, впрочем, сбежал с двумя сообщниками.

Однако с арестом и ссылкой Силаева все не так просто. В уголовном деле значится, что «он бежал за шесть лет перед этим», то есть разбойник был в ссылке ещё в 1838 году, потом сбежал и проживал в Ельнинском уезде у «разных крестьян, которые сознания о нем не сделали», то есть не доложили о беглом каторжнике.

В уголовном деле внешность Силаева описана достаточно подробно: «черные глаза, черная борода, зипун, отделанный атласом, всегда с пистолетом в сапоге». Довольно классический образ разбойника, но при этом без идеализации, характерной при описании «лихих людей».

Ляля

Лялю можно назвать не только одним из самых легендарных разбойников, но и самым «литературным». Поэт Николай Рубцов написал о нем поэму «Разбойник Ляля». Сведения о нем находили и краеведы, что неудивительно, поскольку до сих пор в Костромской области сохранились топонимы, напоминающие об этом лихом человеке. Это Лялина гора и один из притоков реки Ветлуги, носящий название Лялинка.

Краевед А.А. Сысоев писал: «В ветлужских лесах гулял со своей шайкой разбойник Ляля — это один из атаманов Степана Разина… который жил в горах у самой реки Ветлуги недалеко от Варнавина. По легенде, Ляля ограбил и сжег Нововоздвиженский монастырь на реке Большой Какше близ деревни Ченебечихи». Это может быть правдой, поскольку в конце 1670 года здесь действительно побывал отряд разинцев.

Ляля со своей ватагой появился в Костромских лесах после подавления разинского восстания. Он выбрал место для разбойничьего стана на высокой горе с тем расчетом, чтобы иметь стратегическое преимущество при грабеже проходящих неподалеку по зимнему тракту обозов. С весны до осени по Ветлуге купцы везли на судах товар, а по дороге часто останавливались в Камешнике.

Основным промыслом ватаги Ляли был сбор выкупа с купцов, местных феодалов и помещиков. Легенды рисуют его, как это водится в фольклоре, строгим, резким и властным, но справедливым. Сохранился и его примерный портрет: «Это был широкоплечий, мускулистый мужик среднего роста; лицо загорелое, грубое; глаза черные под кустистыми нахмуренными бровями; волосы темные».

Шайку Ляли не раз хотели изловить, но отряды, присылаемые для поимки разбойника, постоянно сталкивались со слишком лояльным отношением местных мужиков к Ляле — они относились к нему скорее с уважением, Лялю предупреждали о появлении отрядов, некоторые деревенские мужики даже примкнули к ватаге.

Однако со временем ватага все-таки редела, да и Ляля все больше тяготился своим промыслом. Поэтому решил схоронить свое богатство — утопил в озере (оно до сих пор называется Кладовым) и зарыл в горе. Где они до сих пор и хранятся. Конечно, если верить легенде.

Тришка-сибиряк

Тришка-Сибиряк, о котором мы уже упоминали, разбойничал в 30-е годы XIX века в Смоленском уезде. Вести о нем разносились и по другим областям, приводя в состояние трепета дворян и помещиков. Сохранилось письмо матери Тургенева, которое она писала сыну в Берлин в феврале 1839 года. В нем есть такая фраза: «Тришка у нас появился вроде Пугачева — то есть он в Смоленске, а мы трусим в Болхове». Пойман Тришка был уже в следующем месяце, его выследили и арестовали в Духовщинском уезде.

Поимка Тришки была настоящей спецоперацией. Зная об осторожности разбойника, его ловили под видом преследования другого человека. Об истинной цели поисков почти никто не знал — боялись спугнуть.

В итоге, когда арест все же состоялся, в «Смоленских ведомостях» появилось сообщение об этом как о событии чрезвычайно важности. Однако вплоть до 50-х годов XIX века предания о Тришке-Сибиряке продолжали будоражить нервы помещиков, обеспокоенных, что когда-нибудь Тришка встанет на их пути, или проникнет к ним в дом.

Народ же Тришку любил и слагал о нем предания, где разбойник представал защитником обездоленных.

Ванька-Каин

История Ваньки-Каина драматична и поучительна. Его можно назвать первым официальным вором Российской империи. Родился он в 1718 году, в 16 лет познакомился с известным вором по кличке «Камчатка» и громко ушел из помещичьего дома, где прислуживал, ограбив его, и написав на барских воротах все, что думает насчет работы: «Работай черт, а не я».

Несколько раз его забирали в Тайный приказ, но каждый раз отпускали, поэтому начали идти слухи, что Ивану Осипову (так звали Каина на самом деле) «катит фарт». Московские воры решили выбрать его своим предводителем. Прошло немного времени, а Ванька уже «командовал» бандой из 300 человек. Так он стал некоронованным королем преступного мира.

Однако 28 декабря 1741 года Иван Осипов оправился в Сыскной приказ и написал «покаянную челобитную», и даже предложил свои услуги в отлове своих же соратников, стал официальным доносителем Сыскного приказа .

Первая же полицейская операция по его наводке накрыла воровскую сходку в доме дьякона – улов 45 человек. Той же ночью 20 членов шайки Якова Зуева взяли в доме протопопа. А в татарских банях Замоскворечья повязали 16 дезертиров и вскрыли подпол с оружием.

Однако не жилось Ваньке Каину спокойно. Он имел склонность к расточительству и шику, а погорел на похищении 15-летней дочери «отставного служивого» Тараса Зевакина, на коррупции и банальном рэкете.

Дело тянулось 6 лет, пока в 1755 году суд не вынес вердикт – высечь, колесовать, обезглавить. Но в феврале 1756 Сенат приговор смягчил. Каину дали плетей, вырвали ноздри, заклеймили словом В.О.Р. и сослали на каторгу – поначалу в балтийский Рогервик, оттуда в Сибирь. Где он и сгинул

Читайте также:

Правда и мифы о том, что творили легендарные русские разбойники

Они стали героями преданий, песен, литературных произведений. Так называемые народные мстители, которые грабили плохих, чтобы сделать счастливыми хороших

Не все отечественные Робин Гуды существовали на самом деле. Одни стали собирательным образом, другие существовали на самом деле, навели много шороху и оставили о себе плохую память. Правда, в некоторых социальных группах они до сих пор считаются героями.

Кудеяр тут и там

Легенды о разбойнике Кудеяре ходили по всем южным и центральным губерниям России – от Смоленской до Саратовской. По преданиям, он грабил обозы еще в Смутные времена. А о том, кто скрывался под этим именем, существует сразу несколько версий

По одной из них, Кудеяр приходится единокровным братом Ивану Грозному. И рожден он якобы был от Василия III и Соломонии Сабуровой. Правда, согласно историческим фактам, царская жена была бесплодной, за что ее и сослали в монастырь в 1525 году. А по легенде – именно она родила Кудеяра, то есть Георгия Васильевича.

Или им был боярский сын Кудеяр Тишенков из Белева, прославившийся тем, что в 1571 году ордам крымского хана Девлета I Гирея сдал подступы к Москве.

Историки больше склоняются к тому, что именем Кудеяра пользовался не один атаман. Тем не менее, о его разбойничьих подвигах слава прокатилась почти по всей России. До сих пор не утихают слухи и о его несметных сокровищах, которые ищут в Рязанской, Воронежской, Тульской областях. Говорят, что над тайниками по ночам загораются огоньки и слышится жалобный плач ребенка. Легенды о разбойнике не оставили равнодушными Николая Некрасова, который вывел этого персонажа в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Ляля и его сокровища

В Костромской области на берегу Ветлуги стоит Лялина гора, а один из притоков реки носит название Лялинка. Все это в память о лихом разбойнике Ляле, воспетом в одноименной поэме Николая Рубцова.

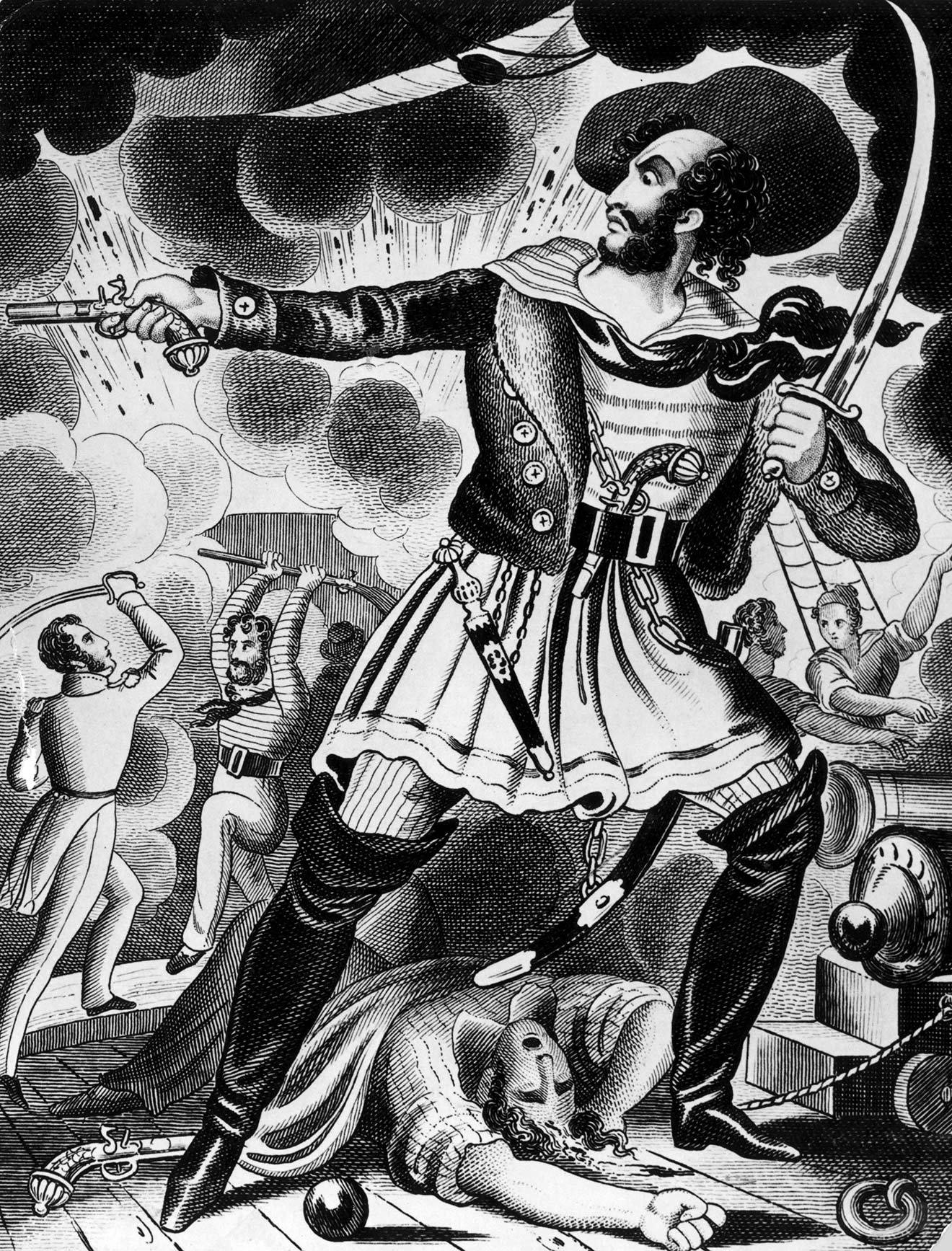

Степан Разин, гравюра из старинной книги. Wikipedia

Степан Разин, гравюра из старинной книги. WikipediaМестные краеведы вспоминают легенду об одном из сподвижников

Фольклор описывал Лялю как плечистого мужика с грубым лицом и кустистыми бровями. Его не раз пытались безуспешно поймать, но он всегда ускользал, не без помощи сподвижников из близлежащих деревень. По легенде, Ляля утопил все награбленное в озере, которое носит название Кладовое, а что-то зарыл в горе, ставшей Лялиной. Доподлинно не известно, был ли разбойник реальной личностью, или это всего лишь собирательный образ разных лихих людей.

Оборотень Ванька Каин

Ванька-Каин (Иван Осипов) творил зло под личиной якобы добра. Он родом из Ярославской губернии. В 14 лет его отправили в Москву в господский дом, исполнять роль мальчика на побегушках. Нахальный подросток ограбил хозяев и сбежал. Попал в воровской притон, где обзавелся криминальными друзьями. Вскоре он стал управлять большой бандой. По мнению историков, Ваньку гнала не жажда наживы, а азарт, кураж. Его считали фартовым, потому что, попадая в оковы правосудия, он легко из них ускользал.

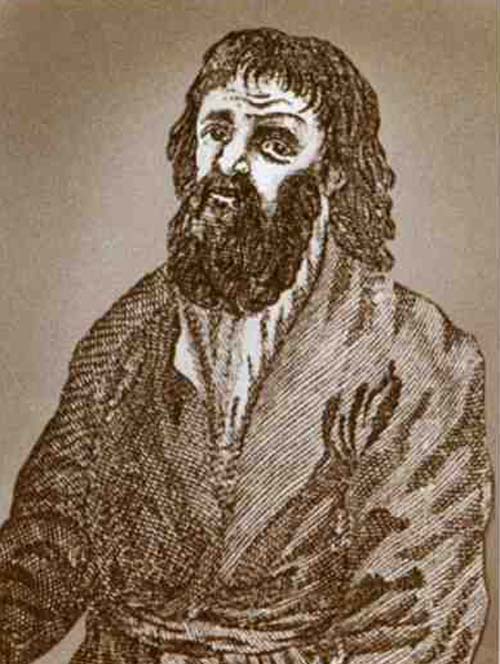

Портрет Ваньки Каина, гравюра из старинной книги. Wikipedia

Портрет Ваньки Каина, гравюра из старинной книги. WikipediaВ 1741 году 23-летний Ванька делает ход конем: становится доносителем Сыскного приказа. Тогда он и получает прозвище Каин. Однако, на самом деле, помогает ловить только мелкую шелупонь, прикрывая крупные фигуры криминального мира. Занимается с размахом рэкетом, аферами, а погорел на похищении 15-летней девочки.

В 1755 году его приговорили к смертной казни, но в итоге смягчили приговор. Ваньку-Каину вытянули кнутом, вырвали ему ноздри, поставили клеймо «ВОР» и отправили на каторгу в Сибирь, где некоронованный король столичного преступного мира сгинул.

Тришка – гроза помещиков

Тришка-Сибиряк считался защитником бесправных крестьян, поэтому был популярен среди простого народа. А на помещиков наводил страх и ужас. Разбойник с большой дороги обирал до нитки богачей в 30-х годах XIX века. Его сравнивали с Емельяном Пугачевым, а слава о его подвигах бежала впереди него. По рассказам очевидцев, Тришка брал в оборот бояр, которые лютовали в отношении своих крестьян.

Портрет Емельяна Пугачева. Неизвестный художник

Портрет Емельяна Пугачева. Неизвестный художникВ народе ходила молва, что хитрец наказывал злобных помещиков рублем, менял личину, чтобы пробраться в богатые дома и проучить хозяев жизни. Зная о его осторожности, ловили Тришку «под видом преследования другого лица», и в 1839 году спецоперация увенчалась успехом. Но еще спустя несколько десятилетий после его поимки всякий барин с оглядкой учил уму-разуму своих крестьян. Был страх, что Тришка-Сибиряк где-то рядом и следит, чтобы напасть в любой момент.

Михайло Силаев

Михайло или Димка, он же Дмитрий Силаев – личность вполне реальная. Легендарный разбойник Смоленщины упоминается в сыскном деле 1844 года в связи с участием в ограблении дома помещика Ф.М. Белкина. О дерзком разбойном налете было доложено самому царю – Николаю I.

Преступника поймали и отправили в ссылку, где выяснилось, что он там уже был и бежал. Скрывался Силаев по крестьянам, которые его не выдали жандармам. В уголовном деле сохранилось описание внешности разбойника. У него были угольные глаза, черная борода, атласный зипун, а пистолет он носил в сапоге.

Самые известные пираты и морские разбойники в истории

«Жестокий» Генри Морган

Проживавший в семнадцатом веке Генри стал в мировой истории самым известным пиратом. Англичанин, родившийся в зажиточной семье землевладельцев, с детства был ребёнком неспокойным, интереса к продолжению родительского дела не испытывал и в ранней юности нанялся служить на корабль юнгой. Когда корабль причалил к острову Барбадос, Генри успешно был продан в рабство. Поработав там несколько лет и заплатив хозяину выкуп, Генри перебрался на остров Ямайка, где сколотил банду головорезов и небольшой капитал, купил свой первый корабль, на котором единодушно был выбран капитаном. Сначала пираты грабили суда Испании, государства-противника. Потом в голову Моргану приходит гениальная идея-нападать на прибрежные города. Первое же такое нападение принесло ему небывалую славу предводителя, к его команде стали присоединяться другие пиратские корабли. Имея такую флотилию с несколькими сотнями пиратов, Моргану уже не доставляли удовольствия морские грабежи одиночных кораблей.

Начались захваты городов, что давало значительную прибыль в казну добытых сокровищ. Однако казна эта как пополнялась, так и спускалась моментально. Возвращаясь из рейдов на Ямайку, пираты кутили днями и ночами, шатаясь от таверны к таверне, пили и ели из золотой посуды, развлекались с самыми дорогими куртизанками. И потом снова отправлялись в море, в новые рейды.

Пиратский адмирал Генри Морган сумел совместить в себе не только успехи в корсарском ремесле, но и талант военачальника, главнокомандующего военно-морским флотом Ямайки, и мудрость политика, вице-губернатора Ямайки. С его помощью Англия получила контроль над всем Карибским морем. Вся жизнь Моргана была наполнена яркими победами, его победить не мог никто, кроме любимого рома и, как следствие, цирроза печени, от которого Генри и скончался. Похоронили Генри Моргана, как дворянина. Однако море вскоре напомнило миру, что он был, есть и остаётся джентльменом морских просторов.После землетрясения могила Жестокого Адмирала погрузилась в морскую глубину.

Жуткий изверг Эдвард Тич

Ещё один англичанин, не познавший радости детства. Очень рано пришлось Эдварду стать взрослым и начать службу юнгой на военном корабле. Жизнь на флоте дала ему ум и проницательность, талант мореплавателя, но вместе с этим необузданный характер, ужасный нрав и любовь к спиртному. Эдвард Тич всё больше отталкивал от себя, люди не хотели плавать с ним на одном корабле. Так закончилась военная морская карьера Эдварда Тича и началась самостоятельная жизнь грозного разбойника Чёрной Бороды. Его борода росла от самых глаз и была жуткого сине-чёрного цвета. Ему нравилось вселять ужас от своего появления, для этого он заплетал запальные фитили в свою бороду, поджигал их и весь в клубах дыма появлялся перед своими врагами, точно сатана из преисподней.

Грабили разбойники под предводительством Чёрной Бороды каждый попадавшийся им корабль, были крайне жестокими, за что в скором времени на них была объявлена охота и очень большие деньги сулили за голову Эдварда Тича. Лейтенант английского флота отправил Тича на тот свет, во время абордажного боя, выпустив в него пять пуль и нанеся двадцать колотых ран. Голову Чёрной Бороды отрубили, тело подвесили на рее, так закончилась короткая карьера пирата Эдварда Тича.

Любимчик фортуны Фрэнсис Дрейк

Фрэнсис родился в семье священника, однако вместо того, чтобы стать примерным христианином, в юном восемнадцатилетнем возрасте стал капитаном пиратского корабля. Его команда безжалостно грабила испанские корабли, самый известный захват «Серебряного каравана», принесший 30 000 килограммов серебра, возглавлял именно он. Но больше грабежей Фрэнсиса интересовали те места в мире, где ещё ни разу не ступала нога человека.

Дрейка всегда влекли неведомые страны и неудивительно, что он отправился в секретное путешествие в Южную Америку, благодаря чему англичане узнали и попробовали экзотический овощ-картофель. После такого плавания Англия получила для своей казны доход, который был втрое больше годового бюджета. За это Дрейка посвятили в рыцари и присвоили звание адмирала прямо на борту корабля. Аналогов такого случая история не имеет. Всю жизнь фортуна была рядом с Дрейком и лишь один раз отвернулась. Во время очередного путешествия к берегам Америки, он так нелепо подхватил тропическую лихорадку, отчего и умер.

Женщина-пират Мэри Рид

И даже морские корсары не могут похвастаться тем, что среди них никогда не было женщин. Несмотря на то, что женщина на корабле-это плохая примета, среди представительниц прекрасного пола были отчаянные пиратки, которые наравне с мужчинами по праву входят в самых известных в мире.

Девочка Мэри родилась позже своего умершего брата. Мать так и не смогла смириться с потерей сына, поэтому в дочке видела только его, с самого детства Мэри не знала платьев и бантов, её всегда одевали в мальчишескую одежду. Поэтому неудивительно, что с пятнадцати лет юная девушка прошла службу в армии, поучаствовала в боевых действиях в кавалерийском полку и потом, переодевшись в мужскую одежду, отправилась на корабль служить матросом. Корабль этот попал в руки к пиратам и Мэри перешла на их сторону, став походной женой капитана. Но это не давало ей абсолютно никаких поблажек и привилегий, в боях она участвовала наравне с мужчинами, всегда носила мужское одеяние и оружие. Однажды в жизни девушки случился бурный роман с ремесленником, который помогал пиратам. Она даже на миг задумалась о женском счастье, семье и ребёнке, хотела официально оформить брак с любимым и навсегда порвать с пиратством. Но беременную Мэри Рид поймали власти. Женщину в таком положении они вешать не стали и она ждала своей позорной смерти в тюрьме на Ямайке. Но сильная лихорадка справилась с красавицей раньше, не дав ей шанса быть повешенной и стать матерью хотя бы на одно мгновение.

Знаменитые морские разбойники и интересные факты о них

Немного интересных исторических фактов о пиратах 16-18 веков, тех самых, про которых пишут книги и снимают фильмы.

Пираты — морские разбойники, специализирующиеся на ограблениях торговых кораблей, портов и даже мелких приморских городишек. Подразделяются на вольных разбойников, грабящих равных по силам или уступающих в оной, случайно встреченных моряков (в народе, наряду с другими ворами, прозваны джентльменами удачи), и наймитов (голл. каперы, фр. буканьеры (от названия нямки, о которой ниже) и корсары, англ. приватиры), грабящих тех, с кем сейчас в войне наниматель — в общем, за классификацией бестиария сюда.

Расцвет пиратства пришёлся на Эпоху Парусного Флота, а самый его апогей — на XVI—XVIII века, в последнем из которых и сложился классический популярный образ сабжа, узнаваемый и поныне — именно об этих временах в основном и пойдёт сейчас речь.

Об этом особом клане разбойников написано немало интересных познавательных статей и романов.

Пираты обычно заводятся там, где процветает морская торговля, а у властей не хватает сил, средств или желания как-то упорядочить таковую и обеспечить крышевание по всем международным нормам. Основными центрами пиратства были Балтика (Ганзейский торговый союз), Средиземное море (маршруты из Европы на Ближний Восток и в Африку), Индийский океан (пряности, шёлк и прочие азиатские ништяки для арабов и Европы), Карибское море (индейское золотишко для Европы), Юго-Восточная Азия (чай и вещества), а с XIX века и Восточная Африка (в связи с прокладкой Суэцкого Канала, сократившего путь из Индии в Европу по морю). Причём последний остаётся таковым до сих пор.

В Древней Греции попиратствовать вдоволь было самым что ни на есть обычным занятием. Сама обстановка располагала: множество островков, где нетрудно было заховаться, плюс оживлённая торговля с соседями типа Финикии и Египта. Как тут удержаться от соблазна, когда руки сами тянутся к топорам? Плюс товаром могли послужить даже людишки с захваченного судна: таки да, рабовладельческий строй. По легенде, пираты как-то захватили в плен самого бога Диониса. Правда, красавец-юноша попытался им ненавязчиво намекнуть, что они не того взяли: по мачтам поползла виноградная лоза, а на палубе внезапно появились лев и медведь. Но пираты оказались не из робких, либо не понимали таких намёков. В итоге им пришлось доживать свой век в шкурах дельфинов. Заодно и ручонки покороче стали.

Но это только присказка, а сказка самая мякотка состоит в том, что пираты на Средиземном море были почти при любой эпохе — от античности до Средневековья. Был небольшой перерыв во времена господства Рима, когда понятия пиратов несколько вступили в противоречие с государственной машиной Республики. Тогда в Средиземное море вышли боевые триеры, причём под командованием «уберъюнита» Гнея Помпея и оснащённые как для полномасштабной войны с крупным государством. Очистить Средиземное море от пиратов удалось всего за 40 дней, однако с падением Рима старое прибыльное ремесло вновь возродилось.

Наиболее наглыми пиратами долгое время являлись берберы из Северной Африки, которые с завидной регулярностью набегали на Европу, начиная от Испании и заканчивая аж Исландией. Один раз они даже поставили на с

3 самых грозных разбойника в истории

История пиратства такая же давняя, как и история мореплавания. Во все времена мореходы, авантюристы, преступники и первооткрыватели стремились к наживе и обогащению (преимущественно насильственным путем). Их личности окружены ореолом романтики, про них слагают легенды. Так кто же эти знаменитые пираты: кровожадные и жестокие захватчики или отважные мореплаватели и первооткрыватели новых земель?

Великолепный Френсис Дрейк

Имя этого английского морехода, косвенно способствующего созданию Британской колониальной империи (за что он и получил дворянский титул), известно всем. Ремеслу пирата юного Дрейка обучил его дядя Хоукинс, пират и работорговец. Итак, в 1572 году Дрейк на судах «Сван» и «Паша» взял курс на Панамский перешеек. Там он сжег и разграбил город Портобело, углубившись в дебри материка, захватил испанский караван с золотом и другими сокровищами, направлявшийся из Перу в Портобело. У побережья Мексики он совершил удачный и дерзкий налет на испанские корабли.

В итоге после этой авантюры пират вернулся в Англию, заслужил внимание королевского двора и был приглашен на официальный прием к королеве. Беседуя с монархиней, Дрейк поделился с ней планами поиска неизвестного Южного континента, который, как предполагали ученые того времени, находится в Южном полушарии. А также пират предложил напасть на испанцев в Америке с западного побережья материка. Королева поддержала начинания Дрейка и финансировала его авантюрные предприятия. В 1577-1580 годах Дрейк осуществил второе (После Магеллана) плавание вокруг Земли. В ходе него пират открыл пролив между островом Огненная Земля и Антарктидой, названный в его честь.

Почтенный Генри Морган

Остров Ямайка имел выгодное расположение в Карибском регионе, поэтому он стал основной базой, где концентрировались знаменитые английские пираты. Здесь планировались все морские акции англичан против испанского могущества в Америке. Важную роль в истории Ямайки и его центрального порта Порт-Рояля в 17 веке сыграли действия Генри Моргана. Кстати, он является самой одиозной персоной за всю эру пиратства.

Еще юношей Морган прибыл в Вест-Индию и участвовал в пиратских захватах, главным образом на Кубе. Его дядя сэр Эдвард Морган на Ямайке занимал престижный пост вице-губернатора. Благодаря этому Генри стал во главе ямайского флота. В его «послужном списке» захват и разграбление городов Пуэрто-Принсипе (Куба) и Портобело (сильной крепости испанцев в Вест-Индии), Панамы (где было сосредоточено всё золото и серебро, награбленное испанцами в Перу). После сожжения Панамы король Испании потребовал сатисфакции и наказания виновных. Морган под арестом прибыл на родину, чтобы предстать перед судом за свои деяния. Но вопреки всем обвинениям король Англии посвятил Генри Моргана в рыцари. Новоиспеченный сэр вернулся на Ямайку в чине верховного судьи и заместителя самого губернатора. Позже он стал губернатором острова. В новом звании сэр Морган теперь уже сам начал воевать с пиратством. Умер славный пират в Порт-Рояле в 1688 году.

Ужасный Эдвард Тич (Черная Борода)

Как и многие знаменитые, но ужасные пираты, этот злодей имел самую жуткую внешность. У него была косматая борода до самых глаз. Одежда его была вся в кровавых пятнах, немытое тело источало «аромат» пороха, пота и крепкого рома. В бою Тич всегда орудовал тремя пистолетами по очереди.

Эдвард Тич появился на свет в 1680 году в Бристоле. Свою «карьеру» он начал с походов на английских каперских судах. Там он проявлял отвагу в абордажных сражениях. Захватив одно из судов, Тич взял командование на себя и стал пиратствовать самостоятельно. На самом деле, с командой он обращался довольно жестоко, постоянно находился под парами алкоголя (как и все его подчиненные). Позже, захватив французское торговое судно, Тич стал его командиром и окрестил парусник «Месть королевы Анны». Пират атаковывал все встречающиеся на пути корабли, грабил, брал заложников. А награбленные ценности сбывал с рук в Северной Каролине. Там местный губернатор был к пиратам довольно лоялен.

Тич долго грабительствовал вдоль американского побережья. Но потом отважился на дерзкий пиратский акт. Войдя в портовый город Чарлстон, Черная Борода захватил там 8 судов с дорогостоящими трофеями и богатыми пассажирами. Пассажирам был назначен выкуп. А золота и серебра было захвачено на сумму 1500 фунтов. Позже Тич вступил в сделку с губернатором штата Северная Каролина. Но на ужасного пирата была объявлена охота со стороны английского флота. Поступило распоряжение изловить Эдварда Тича. 17 ноября 1718 года стал последним днем в жизни Черной Бороды. Он погиб в результате ожесточенной схватки с капитаном Мэйнардом. Более того, на теле Тича насчитали 25 ран, 5 из них – огнестрельные. Пирату отрубили голову и повесили на рее.

Какими бы на самом деле ни были знаменитые пираты – кровожадными или отважными и благородными, во все времена мальчишки будут зачитываться книжками про их морские походы. А также грезить опасными и захватывающими приключениями.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Странные профессии Средневековья, которые исчезли навсегда

Поделитесь постом с друзьями!

Самые знаменитые пираты • Arzamas

Главнокомандующий турецким флотом, мореплаватель, сын священника, пират, обидевшийся на то, что его назвали пиратом, и прототип капитана Флинта

Автор Екатерина Гущина

Пиратство появилось тогда же, когда мореплавание и торговля. Морской разбой существовал возле крупных торговых путей и в Античности, и в Средние века. Целью его было не просто желание нажиться за чужой счет, но и избавление от торговых конкурентов. Пиратство было эффективным инструментом внешней политики и вообще неотъемлемой частью средневековой экономической системы.

Прямым следствием Великих географических открытий стал переворот в мировой экономике. Хозяева средневекового рынка — итальянцы и ганзейцы Ганзейский торговый союз — экономический союз городов северо-западной Европы, возникший в середине XII века и просуществовавший до середины XVII века. — сошли со сцены; морская торговля переросла в океанскую. Борьбу теперь вели не отдельные города или союзы, а целые страны. На протяжении следующих 300 лет португальцы, испанцы, голландцы, англичане и французы сражались за контроль над торговыми путями под негласным девизом «Разори соседа». Главным инструментом этой борьбы опять же стал морской разбой, причем часто санкционированный государствами. Так появились корсары, рейдеры и каперы.

Корсарами называли капитанов и их команды, которые получили от государств разрешение грабить и топить коммерческие суда в ходе борьбы за доминирование над Средиземным морем в XIV–XIX веках. Рейдеры — пираты-наемники, основной задачей которых было не ограбить судно противника, а утопить, — состояли на службе у королей и получали от них корабль и снаряжение. Если судно противной стороны все-таки удавалось ограбить перед затоплением, то приз получали не рейдеры, а их страна-наниматель. Каперы (они же приватиры) — это пираты, имеющие специальный документ, каперское свидетельство, разрешающее нападать на корабли определенной страны. Каперы должны были соблюдать определенные правила: нападать и вести бой только под флагом страны, выдавшей свидетельство. В противном случае считалось, что они нарушили условия соглашения, и тогда каперы становились обычными пиратами. Ниже мы рассказываем о самых знаменитых морских разбойниках от XV до XVIII века.

Виталийские братья (конец XIV — первая половина XV века)

Казнь Клауса Штёртебекера. Гравюра. 1874 год © Culture Club / Getty Images

Казнь Клауса Штёртебекера. Гравюра. 1874 год © Culture Club / Getty Images Виталийские братья, или братья-витальеры Возможно, от старонемецкого viktualien — «продовольствие»., — пиратский союз, промышлявший среди кораблей купцов Ганзейского союза, занимавшихся торговлей в Балтийском и Северном морях и проливе Ла-Манш в конце XIV века.

Шведский король Альбрехт Мекленбургский нанял каперов для помощи в войне за шведский престол, которую он вел с датской королевой Маргрете. Когда в 1391 году королева осадила Стокгольм, мекленбургские герцоги объявили, что их гавани открыты для любого, кто «на свой страх и риск осмелится наносить ущерб Датскому королевству». Но витальеры нападали и на корабли союзников короля Альбрехта: «Они грабили и своих, и чужих, отчего сельдь сильно подорожала», — говорится об их действиях в хронике.

В 1394 году витальеры захватили остров Готланд, принадлежавший тогда датчанам, и превратили его столицу, город Висбю, в свою опорную базу. Даже после заключения мира между Швецией и Данией в конце 1390-х виталийские братья продолжили разбой. Ганзейский союз был вынужден оснащать свои корабли дополнительной артиллерией и охраной, но это мало помогало. Между витальерами и Ганзой шла настоящая война. Если удавалось захватить их судно, пиратов законопачивали в бочки из-под сельди и доставляли на берег, чтобы судить и казнить.

Самый известный из виталийских пиратов — Клаус Штёртебекер. Достоверно про него практически ничего не известно, но есть удивительная легенда, связанная с его смертью: когда в 1401 году его экипаж захватили и приговорили к смертной казни, капитан попросил выполнить его последнее желание —помиловать тех членов пиратской команды, мимо которых он пройдет со своей отрубленной головой в руках. И прошел, держа голову, мимо 11 человек. Но потом палач подставил ему ногу, так что обезглавленное тело рухнуло на землю. Несмотря на обещание, бургомистр приказал казнить всех.

В 1950 году немецкий писатель Вилли Бредель написал исторический роман о Клаусе Штёртебекере — «Братья-витальеры», а в 2006 году был снят фильм «Störtebeker» (в российском прокате «Сердце пирата»).

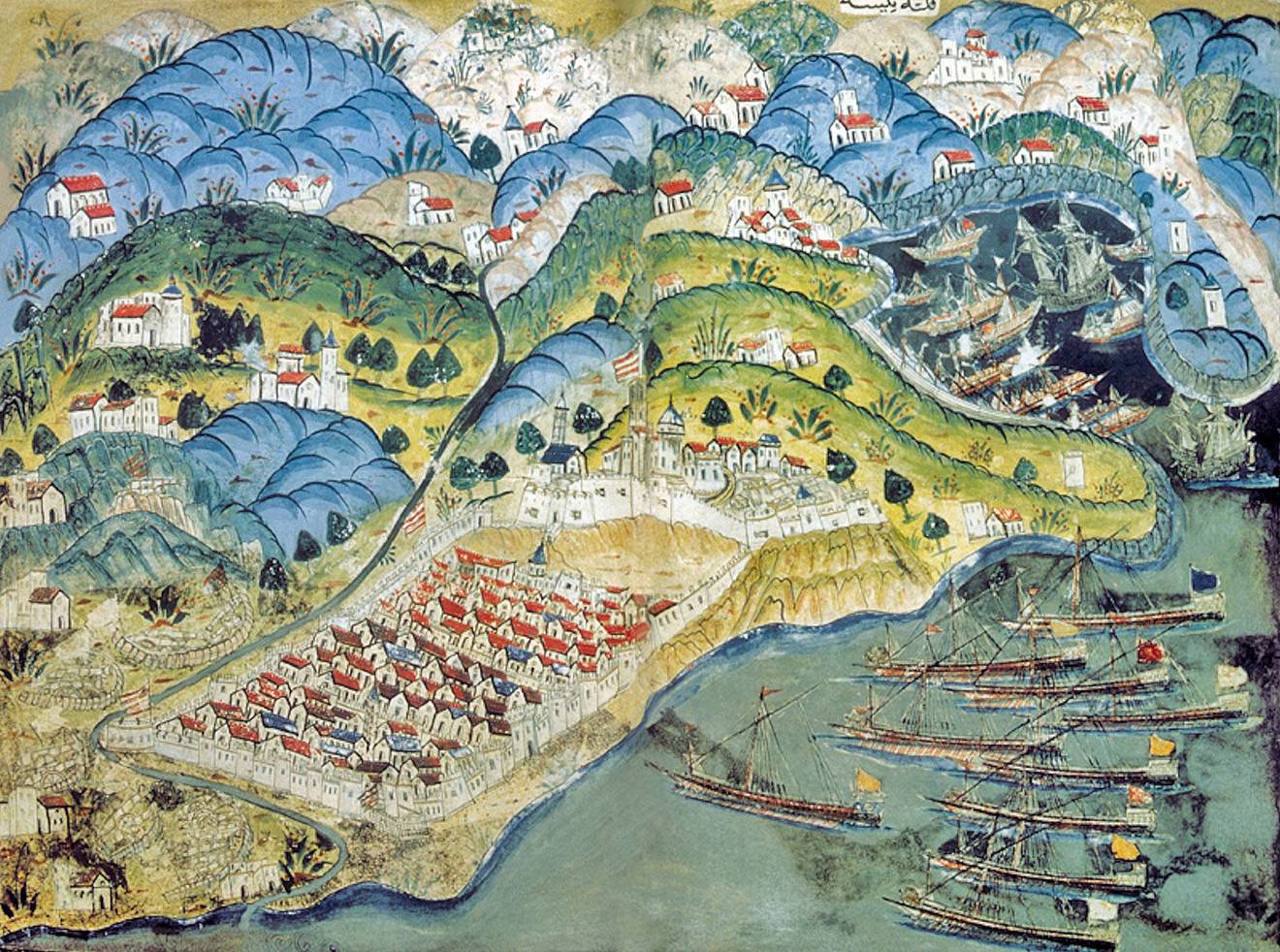

Хайреддин Барбаросса (1475–1546)

Хайреддин Барбаросса. Неизвестный итальянский художник. Около 1580 года Kunsthistorisches Museum

Хайреддин Барбаросса. Неизвестный итальянский художник. Около 1580 года Kunsthistorisches Museum Барбаросса — символ противостояния Востока и Запада, мусульманства и христианства в борьбе за Средиземное море. Он родился на острове Лесбос, когда тот принадлежал Османской империи, в семье мусульманина и христианки, и носил имя Хызыр. Вместе со старшим братом Оручем они познакомились с морем, когда возили товары отца, но затем предпочли заняться морским разбоем. Вскоре Оручу удалось поднять бунт команды, в которой он состоял, и стать капитаном. В бою братья отличались неистовой храбростью, и очень скоро их команда стала грозой Средиземноморья.

В 1516 году они захватили Алжир, а через два года после гибели брата Хызыр получил в наследство не только завоеванные Оручем территории, но и его прозвище — Барбаросса («Рыжая борода»). Барбаросса Второй провозгласил себя султаном Алжира и признал власть Османской империи. В народе его считали защитником ислама, мусульмане называли его Хайреддин (что значит «Благо веры»). До нас дошло описание свирепого вида Барбароссы: «У него были лохматые брови, густая борода и толстый нос. Его толстая нижняя губа пренебрежительно выступала вперед. Он был среднего роста, однако обладал богатырской силой. На вытянутой руке он мог держать двухгодовалую овцу до тех пор, пока та не погибала…»

Осада Ниццы флотом Барбароссы в 1543 году. Миниатюра Матракчи Насуха. XVI век © Wikimedia Commons

Осада Ниццы флотом Барбароссы в 1543 году. Миниатюра Матракчи Насуха. XVI век © Wikimedia CommonsОсманский султан Сулейман I Великолепный использовал Хайреддина в своих планах по объединению тюркского мира и сделал его главнокомандующим всего турецкого флота. Противниками легализовавшегося пирата были генуэзцы, венецианцы, испанцы, мальтийские рыцари. Он громил их в Тунисе и Алжире, разграбил и сжег остров Менорка, успешно грабил побережье Италии. Под руководством Хайреддина Турция стала главной морской державой Средиземноморья.

Как немногие из людей своего занятия, Барбаросса мирно дожил дни в Стамбуле и был похоронен в специально построенной для него мечети. На гробнице из серого гранита арабской вязью написано: «Маат раис аль бахр» — «Здесь покоится бейлербей То есть наместник. моря». Мечеть стоит на берегу, и долгие годы корабли, проходившие мимо, отдавали салют Барбароссе.

Про Барбароссу можно прочитать роман каталонского писателя Жуана Понса «Барбаросса» (2006).

Фрэнсис Дрейк (ок. 1540 — 1596)

Фрэнсис Дрейк. Неизвестный художник. Англия, около 1580 годаNational Portrait Gallery / Wikimedia Commons

Фрэнсис Дрейк. Неизвестный художник. Англия, около 1580 годаNational Portrait Gallery / Wikimedia Commons Фрэнсис Дрейк — самый знаменитый корсар эпохи королевы Елизаветы I — одновременно и удачливый пират, и первый английский кругосветный мореплаватель Он был вторым после Магеллана человеком, совершившим кругосветное путешествие за одну экспедицию., герой Гравелинского сражения (1588), закончившегося поражением испанской Непобедимой армады Непобедимая армада — флот из около 130 кораблей, собранный Испанией в 1586–1588 годах для нападения на Англию во время Англо-испанской войны (1585–1604).. Он стал героем поэмы Лопе де Веги «Песнь о Драконе», а также многочисленных английских романов, повестей и пьес, где изображается в основном беспощадным злодеем.

Дрейк был родственником пирата и работорговца Джона Хокинса и в юности был определен к нему на корабль. В начале 1560-х он участвовал в работорговой экспедиции в Западную Африку и скоро стал командовать собственным судном. В 1568 году Дрейк и Хокинс с командой попали в ловушку испанцев в мексиканском порту, сбежали, но потеряли много людей. И хотя экспедиция была неудачной, она привлекла к Дрейку внимание — благодаря этому ему оказала поддержку королева Елизавета I. Следующая, уже самостоятельная экспедиция Дрейка состоялась по поручению королевы; по сути, она санкционировала разграбление любой собственности испанского короля Филиппа II. Дрейк высадился на Панамском перешейке и захватил караван, перевозивший золотые и серебряные слитки из перуанских рудников. Кроме груза Дрейк привез в Англию репутацию блестящего капера.

В 1579 году под началом Дрейка была снаряжена экспедиция из пяти кораблей, в ходе которой он, в частности, перехватил огромный галеон «Богоматерь Непорочного Зачатия», возивший из Кальяо в Панаму золото и серебро. Прибыль экспедиции составила фантастические 4700 % относительно затраченных средств. Экспедиция принесла Дрейку настоящую славу, поскольку он не только разорил испанские корабли, но и сделал несколько географических открытий (исследовал западный берег Северной Америки, открыл бухту Сан-Франциско, а пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов, позже был назван его именем — это пролив Дрейка). Кроме того, его экспедиция стала первым совершенным англичанином кругосветным плаванием. Королева Елизавета лично прибыла на борт флагманского судна Дрейка «Золотая лань» и возвела капитана в рыцари.

Флот Френсиса Дрейка у Картахены. Гравюра Джованни Баттиста Боацио. 1589 год Library of Congress

Флот Френсиса Дрейка у Картахены. Гравюра Джованни Баттиста Боацио. 1589 год Library of CongressЖизнь сэра Фрэнсиса складывалась как нельзя более удачно. Он приобрел поместье с замком, стал мэром Плимута, был назначен инспектором королевской комиссии по проверке состояния военного флота, а в 1584 году стал членом палаты общин. Осенью 1585 года он возглавил новую экспедицию с приказом нанести испанцам как можно больший ущерб. Флот из 25 кораблей, на борту которых было 2300 матросов и солдат, Дрейк повел к берегам Испании и захватил порт Виго, взяв добычу в 30 тысяч дукатов На один дукат можно было купить около 400 литров вина или 50 килограммов мяса.. Затем он ушел к островам Зеленого Мыса, высадил там десант, разграбил и сжег все поселения и, совершив трансатлантический переход, объявился в Вест-Индии, где то же самое сделал со столицей испанских колоний Нового Света — Санто-Доминго. Его приз составил 25 тысяч дукатов, 250 крепостных пушек и стоявший в порту галеон. Затем было принято решение атаковать богатейший порт Испанской Америки — Картахену. Он жег и грабил город больше месяца, прежде чем испанцы заплатили отступные. Мулы несли золото и серебро на корабли Дрейка несколько дней. Когда Дрейк решил остановиться и вернуться в Плимут летом 1586 года, его добыча оценивалась в 350 тысяч фунтов стерлингов Например, упитанный гусь стоил 4 пенса, то есть 0,0166 фунта стерлингов..

Проведя восемь месяцев на берегу, Дрейк получил новое задание — уничтожить корабли, которые Филипп II готовил для нападения на Англию. Он ворвался в гавань Кадиса, где они стояли, и уничтожил более 30 кораблей и тысячи тонн припасов. Оттуда эскадра взяла курс на Азорские острова, по дороге захватывая новые корабли и их ценные грузы. В 1588 году Дрейк как вице-адмирал участвовал в сражениях с испанской Непобедимой армадой. Несмотря на двойной перевес в численности кораблей и пушек, испанцы потеряли 60 кораблей из 130 и отступили. Дрейком восхищались даже враги Англии. Папа Сикст V назвал его великим капитаном.

Последняя экспедиция Дрейка состоялась в 1595 году. Он собирался захватить Панаму, но на кораблях флотилии разразилась эпидемия дизентерии, от которой умер и сам Дрейк. Его тело положили в свинцовый гроб и под залп корабельной артиллерии опустили на дно около острова Буэнавентура. Известие о смерти Дрейка в 1596 году в Англии вызвало траур, а в Испании — всеобщую радость.

После кругосветного плавания 1577–1580 годов «Золотая лань» — флагманское судно Дрейка — была оставлена в лондонском Дептфорде как музей достижений мореплавателя. Корабль стоял в порту почти 70 лет, пока не сгнил от влаги и, возможно, от жучка. Стул, вырезанный из бруса «Лани», хранится сейчас в Бодлианской библиотеке в Оксфорде.

Уильям Кидд (ок. 1645 или 1655 — 1701)

Уильям Кидд. 1860-е годы © Getty Images

Уильям Кидд. 1860-е годы © Getty ImagesУильям Кидд родился в Шотландии, по некоторым данным, в семье священника, погибшего в море. Про ранние годы Кидда существует несколько не вполне ясных версий, но считается, что он ушел в море еще в юности. Есть предположения, что Кидд спасся при кораблекрушении у берегов Гаити с судна, бывшего в составе английского флота, и его приняли на борт французские пираты. Так или иначе, он появляется в документах 1689 года уже капитаном 16-пушечного французского фрегата с английской командой.

Кидд захватил у французских флибустьеров 20-пушечное судно, назвал его «Благословенный Уильям» и, скооперировавшись с пиратской флотилией Томаса Хьютсона, начал грабежи в Вест-Индии под английским флагом. В результате бунта против Хьютсона Кидд получил под свое командование его флотилию целиком, а через некоторое время потерял своего «Благословенного Уильяма» уже из-за бунта в собственной команде. На захваченном у французов корабле Кидд ушел в Нью-Йорк, где участвовал в переправке в Новый Свет оружия, женился на богатой вдове (возможно, овдовевшей не без участия самого Кидда) и обзавелся дочерьми.

В 1695 году новый губернатор Нью-Йорка поручил «надежному, хорошо зарекомендовавшему себя» Кидду расчистить торговые пути в Тихом океане и начать карательную экспедицию против самых известных на тот момент тихоокеанских пиратов, а также против любых вражеских французских кораблей. Кидд отплыл в Лондон с каперским свидетельством против французов и 34-пушечной галерой-фрегатом «Приключение».

Но тут у капитана началась полоса невезения: корабль оказался построенным из некачественных материалов и постоянно требовал ремонта; на пути всё никак не встречалось французских судов; члены команды грозили бунтом, Кидд даже убил одного из членов экипажа — офицера (по законам морского права XVII века это очень серьезное преступление). Наконец, в январе 1698 года «Приключение» взял на абордаж корабль «Кедахский купец». Капитаном судна оказался англичанин Джон Райт, а владельцами груза — армянские купцы (напомним, патент Кидда действовал против французов). Тем не менее Кидд разграбил судно, получив за товары — шелк, сатин, золото, серебро — 25 тысяч фунтов стерлингов. Поступок капитана вызвал настоящий международный скандал, каперское свидетельство Кидда было признано недействительным; он был объявлен в розыск за пиратство.

Кидд поплыл в Нью-Йорк, рассчитывая на защиту губернатора Нью-Йорка и Массачусетса лорда Белмонта. Но Белмонт арестовал его и отправил в Англию, где над ним должен был пройти суд. Весной 1701 года начался судебный процесс: пирата обвиняли в убийстве офицера Уильяма Мура и пяти случаях пиратства. Никто из бывших покровителей его не поддержал, и сам Кидд ни в чем не признался, назвав все обвинения клеветой. Его приговорили к виселице. У английского короля Вильгельма III была возможность помиловать своего бывшего капера, но он не сделал этого.

Казнь Кидда была страшной: веревка оборвалась, и его вешали дважды. После казни тела капитана и его сообщников висели на берегу Темзы три года. Вскоре после этого события получила хождение баллада «Прощание капитана Кидда с морями», которая воспевала капитана и утверждала его невиновность.

Генри Морган (1635–1688)

Генри Морган на фоне Панамы в 1671 году. XVIII век© Getty Images

Генри Морган на фоне Панамы в 1671 году. XVIII век© Getty ImagesКапитан Морган — прообраз героев романов Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» и Стейнбека «Золотая чаша» — знаменитый и удачливый английский приватир, король пиратов Карибского моря. Правда, после публикации английского перевода книги Александра Эксквемелина «Пираты Америки» в 1678 году Морган подал в суд на издателя: его возмутил сам факт того, что его назвали пиратом «Kind of men called buccaneers».: в суде он заявлял, что в жизни не испытывал к пиратам ничего кроме ненависти. Тяжбу он выиграл, получив 200 фунтов и публичное извинение.

Никто не знает точно историю появления Генри Моргана в Вест-Индии Вест-Индия — историческое название островов Карибского моря. В широком смысле Вест-Индия — это испанские, португальские, британские, французские и другие земли европейских государств в этом регионе с конца XV века.. Считается, что детство он провел в Уэльсе в семье зажиточных фермеров, а в 1654 году присоединился к войскам Кромвеля в Портсмуте и отправился с армией на Карибы, чтобы атаковать испанцев. Есть и другая версия: мальчиком его выкрали в Бристоле (или, может быть, в рабство его продали родители), сделали корабельным слугой и продали на плантации Барбадоса.

Впервые имя Моргана появляется в отчете губернатора Ямайки в августе 1665 года. А уже в январе 1668 года Совет Ямайки поручает ему «собрать английских приватиров и захватывать пленных испанской нации, посредством чего он мог бы узнать о намерениях неприятеля вторгнуться на Ямайку». Так Морган получил официальное разрешение начать войну против испанцев в Вест-Индии. Он захватывал и грабил города, подчас используя совершенно подлые приемы. Так, во время штурма одной из крепостей пираты выставили перед собой живой щит из захваченных священников и монахинь. Это позволило им проломить стену и ворваться внутрь. Разграбление города сопровождалось пытками местных жителей — англичане требовали выдать места, где спрятаны деньги и другие ценные вещи. Помимо этого, они взяли с жителей выкуп — 100 тысяч пиастров.

Дальше Морган собирался двинуться к Картахене, однако во время пирушки, устроенной им для своих офицеров на флагманском фрегате «Оксфорд», пираты так напились, что корабль загорелся и взорвался. Спастись удалось немногим, однако сам Морган уцелел. С новой командой он продолжил грабежи и убийства на побережье Венесуэлы.

Современники отмечали, что капитан действовал с невероятной наглостью и был отличным стратегом, придумывая и осуществляя сложные морские и сухопутные операции. Поэтому неудивительно, что в 1670 году Совет Ямайки пожаловал адмиралу Моргану каперское поручение. Фактически он получил карт-бланш: разрешалось нападать на испанские суда, штурмовать крепости и захватывать города. Также в документе был очень важный для пиратов пункт: «Поскольку флот не получает никакого вознаграждения, он будет забирать все товары и купеческое богатство, захваченное в таких экспедициях, и делить их между собой по своим правилам».

Новые полномочия открыли перед Морганом новые горизонты. Он решил ограбить самый богатый город американских колоний, принадлежавший испанцам, — Панаму. Именно сюда свозили все золото и серебро из Мексики, грузили на корабли и отправляли в Старый Свет. Совершив многодневный поход через джунгли, пираты вступили с испанцами в бой под стенами Панамы, и в январе 1671 года Панама пала. Для вывоза добычи понадобилось 175 мулов. Кроме драгоценностей было также захвачено около 600 пленников. На берегу реки Чагрес разбойники приступили к разделу добычи, который вылился в скандал и драку: рядовые матросы считали, что их обманывают. Морган не стал дожидаться, чем закончатся эти разбирательства, —с подельниками он забрал большую часть добычи, и отплыл, оставив бывших соратников без кораблей, провианта и трофеев.

Реализовав свою грабительскую экспедицию, Морган нарушил Мадридский договор 1670 года, в котором Англия согласилась пресечь пиратство в Новом Свете в обмен на признание Испанией суверенитета Англии на Ямайке. Англичане немедленно открестились от всего, переложив вину на губернатора Ямайки — сэра Томаса Модифорда. Того вызвали в Лондон и заключили в Тауэр. Моргана тоже экстрадировали в Англию, но никакого обвинения не предъявили, поскольку он действовал по поручению официальных лиц. Впрочем, вину губернатора тоже доказать не удалось. Его вернули на Ямайку в качестве главного судьи. А Моргана в 1674 году возвели в рыцари за преданность, благоразумие и храбрость и направили лейтенант-губернатором туда же.

Морган активно участвовал в управлении Ямайкой с середины 167о-х по 1680-е годы, а после того, как был оттеснен от политической деятельности, еще несколько лет жил в свое удовольствие. Его неоднократно обвиняли в тайных сделках с пиратами и недостойном королевского офицера поведении.

Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода (ок. 1680 — 1718)

Эдвард Тич. 1736 годWikimedia Commons

Эдвард Тич. 1736 годWikimedia CommonsЭдвард Тич послужил прототипом для героев множества фильмов и книг. Главным образом — как негодяй с отталкивающей внешностью и омерзительным запахом. Самый известный образ — капитан Флинт в романе Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Правда, один из героев романа упоминает, что Черная Борода по сравнению с Флинтом — «сущий младенец». О Тиче снято несколько фильмов и сериалов «Пират Черная Борода» (США, 1952), «Призрак Черной Бороды» (США, 1968), сериал «Пираты семи морей: Черная Борода» (США, 2006), «Череп и кости» (США, 2014)..

Описание внешности Тича, сделанное Чарльзом Джонсоном в книге «Всеобщая история грабежей и смертоубийств» Полное название — «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами, а также их нравы, порядки и управление с самого их начала и появления на острове Провиденс в 1717 году и до сего 1724 года»., создает образ хрестоматийного пирата:

«Физиономию капитана Тича… сплошь покрывала густая растительность, сразу приковывавшая взгляды. На Америку эта борода наводила ужас… Цвета она была черного, и хозяин довел ее до таких чудовищных размеров, что казалось, будто волосы растут прямо из глаз. Тич имел обыкновение заплетать ее в маленькие, перевитые ленточками косички… и закидывать их за уши. Во время сражения он вешал на каждое плечо широкую перевязь с тремя парами пистолетов в кобурах и втыкал под шляпу запальные фитили, так что они свисали, едва не касаясь щек. Его глаза от природы были лютыми и дикими. Невозможно представить себе фигуру более жуткую, нежели этот одержимый бесом человек, сравнимый разве что с фурией из ада…»

Современники вспоминают, что лишь один вид этой бороды, развевающейся по ветру, лишал торговых моряков воли к сопротивлению. По другим данным, он был просто «высоким худощавым человеком с длинной черной бородой», но тщательно культивировал свой демонический образ. В реальности о Тиче известно гораздо меньше.

Считается, что Тич начал свою карьеру корсаром во время Войны за испанское наследство (1701–1714), а после ее окончания сначала пиратствовал в команде известного разбойника Бенджамина Хорниголда, но быстро получил собственный корабль, который он усовершенствовал и назвал «Месть королевы Анны» и на котором начал разорять поселения на американском побережье (возможно, название корабля связано с Войной за испанское наследство, известной в Америке как Война королевы Анны; по другой версии — из сочувствия к последней представительнице династии Стюартов на английском престоле).

Так, в мае 1718 года «Месть королевы Анны» в компании еще нескольких шлюпов, неожиданно войдя в гавань Чарлстона в Южной Каролине — одного из крупнейших атлантических портов, — блокировала находившиеся там на якоре корабли, их грузы и их богатых пассажиров и потребовал у губернатора выкуп за заложников. В противном случае Черная Борода грозил сжечь суда и казнить пленников. Пока в городе велись переговоры, пираты прогуливались по берегу и запугивали местное население. Властям пришлось откупиться значительной суммой денег, медикаментами и провизией. Летом того же года «Месть королевы Анны» потерпела крушение, но Тич и его команда спаслись на других кораблях («в благодарность» Тич высадил часть старой команды на необитаемом острове).

Через некоторое время Тич принял объявленную властями амнистию (обычно амнистия предшествовала новой волне преследования пиратов), осел в Северной Каролине, поделив некоторое награбленное имущество с губернатором, и женился на 16-летней дочери местного плантатора. Но убытки от предприятий Тича были очень большие, и осенью того же 1718 года правительством Виргинии была объявлена награда в 400 английских фунтов тому, кто поймает или убьет пирата. После последнего для Тича боя возле острова Окракок на теле Черной Бороды насчитали пять пулевых и 25 сабельных ран. Разбойнику отрубили голову и подвесили ее на бушприте судна Бушприт — брус на носу парусника., а потом, согласно легенде, доставили в Ричмонд и выставили на позорном столбе.

Встречайте самых глупых грабителей банков всех времен

Ограбление банков не является лицензированной профессией, для которой официально требуется обучение. Но, может быть, так и должно быть. Тогда у нас было бы меньше тупиц, пытающихся украсть деньги других людей самыми глупыми способами.

Возьмем, к примеру, пару честолюбивых бандитов из Эверетта, штат Вашингтон. Сообщается, что они напали на банкомат с горящей паяльной лампой.

Как и предполагалось, горячее пламя пронесло их через металлический барьер, предназначенный для защиты тайников наличных денег в машине.Но как только они попали в грязь с оплатой, их ждал сюрприз: 20-долларовые купюры горят довольно легко.

Вся их добыча превратилась в дым, когда они скрылись с места происшествия, сообщает Vice.

По крайней мере, эти идиоты держали свои диковинные одежды в шкафу. Во время работы в Индианаполисе пара дураков 1970-х, увлекающихся культурой чиз-культуры, отдали дань уважения Рику Джеймсу и фильму «Суперфлай».

Один оделся как Джеймс, другой оделся как персонаж «Super Fly», Youngblood Priest — и какое-то время это сработало: они получили деньги, совершили еще два ограбления (хотя в костюме остался только «Рик Джеймс» ) и стали интернет-сенсацией, сообщает GQ.

Их четвертый задержание, однако, было прервано сотрудниками полиции, и последовала сверхчурная автомобильная погоня на скорости более 100 миль в час. (Федеральный суд признал их виновными в сговоре с целью ограбления и попытки ограбления банка в начале этого года, как сообщает USA Today.)

Жизнь в Канаде, по-видимому, не делает людей более умными в отношении использования устройств для выброса денег. Двум нашим соседям с севера пришла в голову блестящая идея снять банкомат в стриптиз-клубе, проложив себе путь внутрь с помощью пикапа, приковав банкомат цепью к бамперу и перетащив его домой.(Кстати: этот конкретный стриптиз-клуб выполняет двойную функцию как церковь.) Им действительно удалось вытащить банкомат, но они также устроили такой шум, что местные арендаторы вызвали полицию.

Когда власти прибыли на место происшествия, эти болваны запустили свой двигатель и попытались быстро скрыться. Цепь, привязанная к банкомату, оборвалась, и воры исчезли, оставив после себя ущерб на сумму 100 000 долларов и разбитый банкомат. Как сказал Vice менеджер стрип-клуба, «они буквально [тащат банкомат], как сани по улице.”

Произнося слова, которые могут относиться к самым крутым артистам мира, надзиратель стрип-клуба сдержанно сказал Vice: «Все пошло не по их пути».

.грабителей, которые замаскировались под белых полицейских, были вдохновлены фильмом Бена Аффлека «Город».

Разоблачено: как черные грабители скопировали фильм Бена Аффлека «Город», переодевшись белыми полицейскими в латексных масках, чтобы вырвать 200000 долларов из чека. обналичивание

- Грабители носили маски, похожие на настоящие, чтобы украсть 200000 долларов из магазина обналичивания чеков

- Эдвард Байам, 24 года, и Аким Монсальватге, 37 лет, были пойманы после того, как Байам написал благодарственное письмо компании, добившейся успеха -Конец маскировки

Автор Daily Mail Reporter

Обновлено:

История трех черных грабителей, которые носили латексные маски, чтобы переодеться белыми полицейскими, когда они опрокинули чек в Нью-Йорке- обналичивание в прошлом году было настолько сенсационным, что могло появиться из сценария фильма.Вчера прокуратура выяснила, что это так.

Власти Нью-Йорка утверждают, что Аким Монсальватге, Деррик Данкли и Эдвард Байам взяли свои идеи прямо из фильма Бена Аффлека 2010 года «Город», в котором рассказывается о банде грабителей банков, которые используют хитроумные маскировки, чтобы замести свои следы.

Маскировка для смены расы для ограбления в Квинсе, штат Нью-Йорк, была настолько хороша, что продавцы магазинов даже не догадывались, что грабители вообще были в масках, свидетельствовали свидетели на суде над тремя мужчинами, который начался во вторник.

Грабителям удалось украсть 200 000 долларов.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Плохое вдохновение: прокуроры говорят, что фильм Бена Аффлека 2010 года «Город» дал трем обвиняемым грабителям в Нью-Йорке сценарий ограбления магазина по обналичиванию чеков на сумму 200 000 долларов

The New York Post сообщает что прокуратура Бруклина представила в качестве доказательства фотографию

Монсальватге и одного из его предполагаемых сообщников в футболке с изображением сцены из фильма.

На футляре есть и другие клейма из фильма.

Грабители показали клерку в магазине Pay-O-Matic по обналичиванию наличных в Куинсе, штат Нью-Йорк, фотографию ее дома, чтобы доказать, что они были «серьезными» — как это сделал персонаж Аффлека в первой сцене ограбления банка. из «Города».

Они также облили сцену отбеливателем, пытаясь очистить все следы ДНК, оставшиеся на месте — еще один трюк, взятый из фильма.

Мужчин также обвиняют в том, что они переоделись копами, что Аффлек и экранный партнер Джереми Реннер сняли в конце «Города» во время ограбления в Бостонском Фенуэй-парке.

Однако между фильмом и реальным ограблением есть ключевые различия.

В «Городе» Аффлек и его партнер по экрану Джереми Реннер в костюмах полицейских — точно так же, как подозреваемые в ограблении Куинса. маскировки. В одной из сцен они были одеты в омерзительные маски Хэллоуина. В другом они одевались монахинями.

Маски, которые использовали Монсальватге и его соратники, были намного, намного лучше.

Сообщается, что они заплатили 2000 долларов за маски, сделанные Custom Effects, компанией по производству спецэффектов для фильмов, которая недавно работала для фильмов «2 пистолета» и «Росомаха».

«Мы не знаем, белые они, черные или латиноамериканцы. Люди по соседству видели их в фургоне за два или три дня до ограбления », — сказал тогда представитель полиции. «Они увидели трех белых парней».

А угол смены гонок — это совершенно новый угол.

Индивидуальные: индивидуальная модель маски, использованная в ограблении, стоит более 500 долларов.

Тайник: двое украли 200000 долларов украденных средств.

Предполагаемые грабители, как говорят, приложили большие усилия, чтобы скрыть этот факт. что они черные.

Толстые перчатки полностью закрывали их кожу, а темные очки закрывали глаза, из-за чего их было практически невозможно идентифицировать.

После того, как ограбление сошло с рук, Байам написал короткую благодарственную записку Composite Effects, создателям маски, чтобы выразить свою благодарность за «реалистичность» маскировки.

Фотография дома клерка, которую оставили грабители, доказала часть их гибели. Затем полиция отследила фотографию дома клерка до ближайшего Walgreen’s, где она была проявлена.Они смогли получить номер домашнего телефона Байама в квитанции.

Благодаря анонимному сообщению полиция Нью-Йорка обратила внимание на Composite Effects, компанию, которая производит маски, похожие на те, что использовали преступники.

Они связались с компанией, которая затем прислала им электронное письмо от Byam.

«Я отправляю это сообщение, чтобы сказать, что я очень доволен работой CFX над маской», — якобы написал Байам, сообщает New York Post. «Реализм маски невероятен».

Похоже, они купили модель «Mac the Guy» с индивидуальным дизайном волос более чем за 600 долларов.

Если бы трио было в масках, трюк имитировал бы ограбление лондонского банка, крупнейшее в истории Великобритании, когда у эксклюзивного Grafts в Мэйфэре было украдено 40 миллионов фунтов стерлингов.

Два мошенника наняли профессионального визажиста, который замаскировал их жидким латексом за 450 фунтов стерлингов (720 долларов США), как сообщается, под предлогом того, что четырехчасовая трансформация была сделана для поп-видео.

YouTube: theaskattack

.WordReference English-Italiano Dictionary © 2020:

WordReference English-Italiano Dictionary © 2020:

‘ robber ‘ si trova anche in questi elementi: Nella descrizione на английском языке: Italiano: | ||